Home › Foren › Maximum Metal › Plattenladen › Top 50 Alben › Re: Top 50 Alben

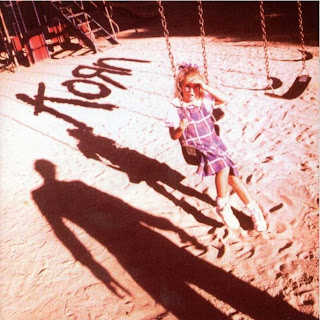

40. Korn – s/t

In Interviews gab Jonathan Davis, seines Zeichens Sänger und Frontmann der obligatorischen Korn zu Wort, an die ersten Jahre, an die Zeit um die ersten Alben könne er sich nur sehr dunkel zurückerinnern. Grund sei sein immenser Alkoholkonsum, mit welchem man den Kein in der Depression zu ersticken versucht habe. Nun ja – wem wundert‘s? Die ganzen Nu-Metal-Erstlingswerke (eigentlich habe ich ja versucht, diesen Begriff zu umgehen) stachen ja vor allem durch ihre blinde Angepisstheit hervor – und so natürlich auch die Mutter schlechthin, wenn man so will. Wobei ich „Korn“ (ich hasse es, Selftitlets zu besprechen) jetzt nicht ganz in eine Schublade mit „Around The Fur“, „Iowa“ oder „Three Dollar Bill Y’ll“ stecken will, ist es doch vor allem die etwas verstört anmutende Depression, die dieses Album so groß macht. Klar: Dieses gewisse „kranke“ wird Korn noch ihre ganze Karriere verfolgen – jedoch wird es später dann nur noch aufgesetzt wirken (imo). So authentisch und beklemmend sind sie nur auf ihrer Selftitled (und vielleicht/auf jeden Fall noch auf „Life Is Peachy“) – man höre nur das kriechende, agoraphobische „Daddy“. Aber auch so: Ein zerbrechlicher, kurz vor dem Ausbruch – ob nun weinender Trauer oder blinder Wut – stehender Jonathan Davis und simple, jedoch mehr als effektive 7-Saiter-Riffs. Ferner sind Korn einer der wenigen Bands, die es trotz immenser Hitdichte schaffen sich noch immer tiefer ins Fleisch zu fressen. „Korn“ ist ein Relikt längst verstrichener Tage, welches die schlechten Seiten des Menschen offenbart, welches ungefiltert und unsauber alles Böse, alles Kaputte jener Protagonisten offenbart und ist somit eine Erfahrung, die noch weit über den Nu-Metal-Zirkus hinaus hörenswert ist.

39. Russian Circles – Station

Was macht guten Post-Rock aus? Das Genre, welches recht unbestrebt seit seiner Geburt so ungefähr keine Entwicklung vollzogen und höchstens andere inspiriert hat, zum Beispiel den Screamo oder auch Sludge, dieses Genre sollte mal die Rhetorik ganz außer acht lassen und sich schon dieser Frage stellen. Ja, was macht ihn eigentlich aus? Jeder werkelt da nach selben Plan, alle haben sie die selbe Idee und Vorstellung und achten auf die selben Kleinigkeiten. Aber in einer Welt von tausenden „This Will Destroy You“s fehlt irgendwo der Wiedererkennungswert, selbst wenn die (also This Will Destroy You, mal stellvertretend) irgendwo noch Spaß machen und so ihre Momente haben, also jetzt meiner Meinung nach. Aber was macht ihn jetzt gut? Nun, ich verrate es euch: Ein gelungener Spannungsbogen! Ich will nicht bloß in bei von Delay schier vergewaltigten Gitarrenläufen in Harmonie und Glück verfallen; ich möchte die Songs nicht nur nebenbei hören können, ich möchte, auch wenn ich in der Bahn sitze und die Kopfhörer über hab, also aufmerksam und direkt zuhöre, auch so möchte ich Spaß an der Musik haben, nicht bloß sie im Hintergrund haben, nein ich will sie erleben!

Russian Circles waren schon immer die Außenseiter des festgefahrenen Postrocks. Ihr Debüt „Enter“ bestach zwar auch durch übliche Trademarks, klang oft auch ganz konventionell; aber dann wieder so erschreckend anders. Da wird dann mal plötzlich mal der Verstärker vollepulle mit Distortion aufgedreht, dann quietscht sich das Plek seinen Weg gen Hals entlang, dann zerstören Amp-Rückkopplungen all die liebevoll aufgebaute Harmonie und die rockigen bis teils schwermetallischen, sehr direkten Riffs halten ein. Ihr Nachfolgewerk „Station“ perfektioniert diese Dynamik: Kommt „Campaign“ noch ganz liebevoll daher, liegt schon beim darauffolgendem Titeltrack Feuer in der Luft. Wahrhaftig: Bis zur wirklichen Explosion dauerts zwar immer was, doch gerade die Brücke dahin ist das wahre Erlebnis. Hier ist man noch mitten drin; hier wartet man nicht auf den kleinen, kunterbunten Moment; hier ist der gesamte Song das Erlebnis!

Zwischen Blümchenpflückerästhetik und Proberaumgewalt ist „Station“ ein ganz und gar vorbildlicher Impuls für das Genre und der Beweis, dass selbst rein instrumentale Kompositionen größte Intensivität beschwören können.

P.S: Mir ist durchaus bewusst, dass das oben von mir geschriebene ziemlich im Gegensatz zu dem steht, was ich zu Mogwai formuliert habe. Es geht mir nur darum Aufmerksam zu machen, dass es zwar die „entspannteren“ Vertreter geben darf; man jedoch davon nicht zehntausend Kopien braucht.

38. UNKLE – Psyence Fiction

Willkommen zum Abenteuer Musik, willkommen zu einer der vielfältigsten, genreübergreifensten und für diesen Anspruch besten Platten. An den Reglern: Altmeister DJ Shadow und James Lavelle. Und wer zumindest ersteren kennt, weiß, was man zu erwarten hat: Einen homogenen, dynamischen, zu jeder Zeit aber auch atmosphärischen Mix – plus natürlich die markanten, dicken Beats. Die Prominenz wird ergänzt von vielen Gastsängern (und sogar Rappern), beispielsweise Radiohead Frontröhre Thom Yorke. Darf man was erwarten? Und wie!

Der Versuch, die Dynamik des Trip-Hop – und darüber hinaus – auszureizen, gelingt: Eingeleitet von dicken Hip-Hop-Beats samt Raps folgt eine kleine, instrumentale, beatfixierte Nummer, betitelt als „Main Theme“. Nächster 180° Wendung: Eine Ballade. Mit weiblicher, poppiger Stimme. Und was für eine! Bis jetzt passt das auch mit der Atmosphäre, die trotz der Unterschiedlichkeit der Stücke wie aus einem Guss wirkt, und sie soll weiter passen: Mit „Unreal“ läuft einen, selbst ohne Vocals, mal eben ein dicker Schauer über den Rücken; klar trägt das Shadows Handschrift, auch wenn das immer noch nach UNKLE klingt. Und nachdem wieder die „Drums of Death“ gepeitscht und der Flow den Boden zum Beben gebracht hat, geht’s weiter mit ganz ganz viel Melancholie: „God knows we’re lonely souls“. Und weiter: „I’m gonna die in a place that don’t know my name“ – hach wie traurig. Aber dank toller Stimme, netten Beats und später sogar Streicher geht das ganze sogar super auf. Schnell wieder ein kompletter Richtungswechsel: Mit „Nursery Rhyme – Breather“ haut man mit mächtig Rock’n’Roll gehörig auf die Kacke – und schon wieder klappt’s. Kurz vor Ende schießt man dann melancholisch noch ein letztes mal – aber doch am besten – den Vogel ab. „I’m a rabbit in your headlights – scared of your spotlights“. Yorke singt mitreißend, als gäbe es keinen Morgen mehr, als wäre die Welt „not a death, cold place“ (wer den Verweis checkt kriegt nen Keks). Nett, nett!

37. The Carrier – One Year Later

Ich hasse ja bekanntlich die Musikindustrie. Jedes einzelne Genre. Keine Gnade Allen; alle sind Böse und nur ein paar sind Gut, weil so „unkonventionell“ und „völlig anders“. „One Year Later“ von The Carrier ist es nicht. Na gut, eigentlich schon. Aber nicht so viel wie sonst. Versprochen.

Aber die sind ja auch Deathwish. Das Label, bei dem jedes Signing heiß ersehnt bleibt und die Allschools-Kommentarsektion für das jeweilige Release des neuen Sprösslings plötzlichen von Scharen von Trollen bevölkert wird. Aber das spricht ja nur für das Label: Bannon hat halt einfach ein gutes Händchen für besondere Bands, die keineswegs zu Eintagsfliegen verkommen – und weiß sie entsprechend in Szene zu setzen, wie ja auch seine Hauptband Converge.

The Carrier passen da gut rein. Recht bodenständiger, traditioneller Hardcore; jedoch mit einer ganz speziellen Energie, die sie von all den vielen Localscene-, Oldschool-Revival- und Mosh-Konsorten unterscheidet. Ja, auch Hardcore hab ich auf dem Plan: Dieses Genre, dem es mehr um den Spirit als um Innovationen geht, dieses gleicht im Grunde doch auch nur einem unübersichtlichen Dschungel, bei dem nur selten mal eine Formation mehr als nur rhythmisches Kopfnicken im Kuschel-Club nebenan freisetzt. Da bin ich dann auch mal dankbar für ein Label wie Deathwish, dass mir die wenigen Perlen nochmal vor Augen führt und zeigt, dass da doch mehr geht. Danke Deathwish, danke Bannon!

Die Pointe dieses doch recht plakativen Vortrags, der immer mal wieder, wenn auch mit leicht verwischter Grenze, zwischen Ironie und Wahrheit hin und her pendelt, ist sicher Sarkasmus all gegenüber denen, die mein Geschriebenes teils für doch recht fragwürdig empfinden, sich im hinteren auch gerne über all dies lustig machen. Aber da ist ja auch viel Wahres dran; und natürlich ist es falsch, immer ganze Szenen für Tod zu erklären; scheiße gibt’s überall, wie halt auch hin und wieder mal was Gutes, das ist der Lauf der Dinge. Doch da hinter jedem Witz bekanntlich auch etwas Wahrheit steckt: Was machen wir jetzt mit der Hardcore-Szene? Eigentlich ist das ja doof, was sollen die sonst machen? Sich Neuerfinden, das kann keiner von diesem Genre, zumindest nicht von der alten Schule, erwarten (wäre dann ja auch nicht die alte Schule mehr). Und letztendlich geht’s dann doch nicht anders als warten, bis irgendwo – das kann ein Deathwish-Signing, das kann aber auch irgendne verkannte DIY-Truppe aus dem Pott sein – der Spirit zündet. Die einen haben ihn, die anderen werden ihn nie haben, und die, die ihn haben, haben ihn auch nur bis zur ersten Fulllenght, und/oder lösen sich nach ein paar Jahren auf. Hach her je.

Und was machen wir mit The Carrier? Nun, sie gehören auf jeden Fall zu jenen mit Spirit – selbst, wenn’s schon die erste LP ist. Finde ich jetzt. Haben halt was besonderes an sich, diese positive Kraft, die ich so am Hardcore mag; einen Hauch Atmosphäre; aber auch einen gewissen Moshfaktor. Es sitzt halt einfach jeder Stein da, wo er sitzen soll. Und das ist in diesem blöden Dschungel auch mal ganz gut so.

36. Soilwork – A Predators Portrait

Hach, Soilwork, das waren noch Zeiten. Was für die meisten wohl In Flames waren, waren dann Soilwork für mich; dieser Tropfen, der das sprichwörtliche Fass zum überlaufen gebracht hat, oder in diesem Sinne: mich endgültig zum Metal konvertiert hat. Ich komme jetzt nicht mit einem „Nur schade, welche Entwicklung diese Band diese Tage vollzieht“, weil ich ausgerechnet durch Songs der poppigen „Figure Number Five“ zu ihnen gefunden habe – aber OK, mit der sehr kurzlebigen letzten und den ganzen – wenn auch unfreiwilligen – Besetzungswechseln haben sie sich keinen Gefallen getan. Jedenfalls: Tolle Band! Unglaublich markanter Sänger, der sowohl in den ruhigen wie auch in den härteren Momenten auf ganzer Linie glänzt; noch markanteres Gitarrenspiel, zumindest damals, welches zwar die landeseigene Schule gut umgesetzt hat, diese jedoch aufgrund des Gebrauchs von 7 Saitern auch gut neuinterpretiert hat; und letztendlich dieses einmalige Songwriting, mit vielen eingängigen Stellen und diesen atemberaubenden Soli. Hach ja, Soilwork. Und auf „A Predators Portrait“ fanden sie die imo perfekte Mitte ihres Sounds: Produktion, Songwriting, Balance aus Hart und Weich – alles genau richtig. Und noch heute reißt mich dieses Album mit, wenngleich es schon recht selten noch von mir gehört wird. Dennoch: Sollte man kennen!