Home › Foren › Maximum Metal › Plattenladen › Top 50 Alben › Re: Top 50 Alben

Sodele, bevor ihr nun also die Familienpackung Buchstaben- und Notensuppe verzehren könnt, sind folgende Gebrauchsanweisungen zu beachten:

1. Wer von Schachtelsätzen und schwülstigen Metaphern Ausschlag bekommt, sollte an dieser Stelle eigentlich schon aufhören zu lesen und sich gleich den Hörbeispielen widmen…

2. …die stehen da nämlich durchaus nicht ohne Grund.

3. Die Liste ist komplett berechenbar und überraschungsfrei, dennoch lege ich Wert auf künstliche „Spannung“.

4. Was aber nicht heißt, dass Wetten und Spekulationen nicht erlaubt und erwünscht sind.

5. Es werden von einigen Bands/KünstlerInnen mehrere Alben vorkommen.

6. Damit der Post noch sowas wie Inhalt bekommt:

7.

…and here we go:

46. Menace Ruine – The Die Is Cast

Auf genau zwei farbenprächtig schimmernde Töne, zwei donnernde Paukenschläge stützt sich „One Too Many“, der Opener von „The Die Is Cast“. Starren Blickes und trägen Schrittes schleppt sich das Stück, angeführt von Sängerin Geneviéve, durch die Trümmer, die „Cult of Ruins“ hinterlassen hat. Die Entwicklung gegenüber dem Vorgänger ist bemerkenswert: War das ebenfalls 2008 erschienene „Cult of Ruins“ noch recht eindeutig als (experimenteller, sehr noisiger) Black Metal klassifizierbar, spielt das kanadische Duo auf dem fatalistisch betiteltem Nachfolger eine einzigartige Mischung aus mittelalterlich anmutendem (Neo)Folk und tonnenschwerem, monolithischem Drone Doom. Fast schon klingt es wie die Vision von Nico meets Nadja, Lisa Gerrard meets Sunn O))). Die Folk-Einflüsse sind teils auf die verwendeten Instrumente selbst („Utterly Destitute“), teils auf die Art, wie diese gespielt werden, zurückzuführen, vor allem aber auf die schlichten und ergreifenden, hymnischen Melodien, die Sängerin Geneviéve intoniert. Ihr wunderbarer, an Nico erinnernder Gesang steht auf „The Die Is Cast“ wesentlich weiter im Vordergrund als auf dem Vorgänger, trägt mal die Stücke, schwebt mal über ihnen.

Herzstück des Albums ist die fast 17-minütige Black Metal-Elegie „The Bosom of the Earth“. Selten wurden Instrumente so in den Dienst eines kaleidoskopartig schimmernden Klangs gestellt, selten wurden Schönheit und Brutalität, die Begriffe „zerstörend“ und „reinigend“ so nahe zusammengebracht, zur gegenseitigen Bedingung gemacht, höchstens noch von Wolves in the Throne Room…nein, eigentlich nicht einmal von denen. Wenn nach ca. 2:40 Minuten von beinahe gleichbleibend dröhnenden Melodiefetzen die an die Black Metal-Wurzeln des Duos erinnernden Drums einsetzen und sich im weiteren Songverlauf wolkenbruchartig entladen, gleicht das einer überwältigenden Naturgewalt. Dass dabei im Stück nur wenig Variation stattfindet, tut absolut nichts zur Sache, eher lädt die Struktur von „The Bosom of the Earth“ dazu ein, sich in dieser durchaus facettenreichen Monotonie zu verlieren. Nach ca. neuneinhalb Minuten bleibt nur noch ein Dröhnen übrig, die Gewitterwolken verziehen sich langsam, wie vereinzelte Sonnenstrahlen streicht der Gesang von Geneviéve über das verwüstete Land.

„The Die Is Cast“ ist ein stetig wachsendes und dabei immer fordernd bleibendes Album. Es ist, als ob man sich einem Berg nähert und sich dabei nicht der Tatsache, dass dieser im Grunde nicht zu erklimmen ist, sondern nur seiner eigentlichen Größe bewusst wird. Vor allem aber beweisen Menace Ruine mit „The Die Is Cast“ allen Zweiflern und Frustrierten, dass Originalität und Innovation auch anno 2008 noch möglich sind. Prädikat: besonders wertvoll.

http://www.youtube.com/watch?v=QmQMyyzJDS4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=EChwAk06agM

http://www.lastfm.de/music/Menace+Ruine/_/The+Bosom+of+the+Earth

45. PJ Harvey – Rid of Me

Neulich bei „Wer wird Millionär?“: Was ist das dreckigste, rohste, sprödeste, ungeschliffenste, obsessivste, hässlichste Rockalbum, das jemals veröffentlicht wurde? a) Vielleicht etwas von Nick Caves guter alter Geburtstagsparty oder auch das Debüt mit den Bad Seeds? b) The Stooges – Raw Power? c) Irgendetwas von The Fall? Oder doch d) „Sour Mash“ von den australischen Swamprockern Beasts of Bourbon? Nicht schlecht, aber alles falsch, denn die richtige Antwort ist e) PJ Harvey – Rid of Me. Es ist der Nachfolger des ähnlich schmucklosen Debüts „Dry“ von 1991 der damals Anfang-Zwanzigjährigen und die Weiterentwicklung dessen, was dort bereits mehr als nur in den Grundzügen erkennbar war und lässt gleichzeitig nicht den geringsten Rückschluss darauf zu, was noch folgen sollte. In Zukunft sollte sich Harvey als ätherisches, gespenstisches Wesen auf „Is This Desire“ präsentieren, als kühle, verführerische scheinbar Unberührbare mit theatralischen Gesten auf „To Bring You My Love“, als schwacher Schatten ihrer Selbst auf „White Chalk“, sie kann in die verschiedensten Rollen schlüpfen und konnte doch zwei Dinge, die „Rid of Me“ ausmachen, auf keinem der Folgealben wiederholen, höchstens simulieren.

Das wäre zum Einen ein absolut typischer Bandsound. In den frühen Jahren war PJ Harvey tatsächlich noch keine Singer/Songwriterin im engeren Sinn, hinter dem Namen verbarg sich ein Bandkollektiv. Zum anderen wäre das die hier zum Konzept erhobene, zelebrierte Imperfektion. Es kracht und scheppert an jeder Ecke, Harvey schreit und stöhnt jenseits jeder Tonleiter, das Songwriting ist nur ein notwendiges Übel, um abgründige, gern verschwiegene Gefühle zu kanalisieren. Bei „Rid of Me“ fließt Blut. Das macht es eher zu einem Album für den Moment als für die Ewigkeit, aber wen kümmert’s, solange es läuft? „Rid of Me“ ist Liebeserklärung und Morddrohung, Leid, Schmerzen und Lusthöhepunkt zugleich. Wenn sie im Opener und Titeltrack klarmacht, dass man sie noch lange nicht los ist, wenn sie in „Legs“ „but I could kill you instead“ vorschlägt und in „Man-Size Sextet“ die paranoiden Streicher an den Nerven zerren, dann ist man auf der Flucht und dieser wilden Furie doch längst verfallen. Eigentlich fast schon müßig zu erwähnen, dass für den herrlichen Garagensound des Albums sich Steve Albini höchstpersönlich verantwortlich zeigte.

http://www.youtube.com/watch?v=RzwG3r9_L9o

http://www.youtube.com/watch?v=tM-tIpWtqYk

http://www.youtube.com/watch?v=GNu5JysGFTg

44. The Gault – Even As All Before Us

The Gault war ein kurzlebiges Künstlerkollektiv mit Querverbindungen zu Mitgliedern von unter anderem der Black Metal-Formation Weakling, der Neoklassik-/Neofolk-Band Amber Asylum, der Funeral Doom-Gruppe Asunder und den Indie Rockern von The Fucking Champs. Das ist insofern gut zu wissen, als dass es die Rastlosigkeit und Umtriebigkeit der Mitwirkenden aufzeigt. Ähnlich wie bei Weakling war die Existenz der Band von kurzlebiger Natur, nach nur einem Album, dessen Veröffentlichung wie auch bei „Dead as Dreams“ etwaige Turbulenzen mit sich zog, löste man The Gault auf, da man der Meinung war, in dieser Stilistik bereits alles gesagt zu haben, was man zu sagen hatte. Ein musikalischer Vergleich verbietet sich jedoch von vornherein, The Gault projizieren ihre Visionen von Leere, Isolation, Depression und desolaten, tristgrauen Landschaften auf eine höchst eigenständige Leinwand aus Old School-/Proto-Darkwave und staubtrockenem, Stoner-angehauchtem Doom Metal. Die Gitarren wabern schummrig, undurchsichtig und monoton, das rhythmische Fundament verharrt in Trägheit. In dieser verlassenen, unwirtlichen Kulisse taumelt Sänger Ed Kunakemakorn in gleicher Hilflosigkeit und Verwirrung wie der Hörer. Man muss es einfach selbst gehört haben, um nachzuvollziehen, was mit diesem Gesang und schlichten, aber akzentuierten musikalischen Mitteln für eine Atmosphäre aufgebaut wird; wahrlich, in einigen der meist überlangen Stücke kotzt er Emotionen! Als besonders gutes Beispiel dafür dient „County Road, Six Miles In“; es wird in der ersten Hälfte eine bedrohliche, trübe Nebelwand aufgebaut, die Spannung wird angesichts der schmerzverzehrten Schreie von Ed Kunakemakorn und der gleichsam trägen und repetitiven wie verstörenden und vehementen Gitarren unerträglich, geradezu filmreif. Teilweise wird er gesanglich von Lorraine Rath unterstützt. Ihr Gesang hat die schöne Eigenschaft, ähnlich dem Jarboes, beim Hörer Schauer über den Rücken laufen zu lassen, bei denen man nicht genau bestimmen kann, ob diese angenehmer oder unangenehmer Natur sind. Exemplarisch dafür steht neben „County Road, Six Miles In“ „The Shore Becomes The Enemy“, der wohl metallischste Titel des Albums; das Stück ist von einer beispiellosen Weltabgewandtheit und einem starren Fatalismus gezeichnet. Getragen von schwerfällig wogenden Stoner Rock-Wellen segelt es in das Trübe, Graue, Endlose, in die Versenkung.

„Even As All Before Us“ orientiert sich in atmosphärischer Hinsicht an Vorzeige-Genreklassikern wie „Closer“ (Joy Division), „Virus Meadow“ (And Also the Trees) und „A Day In The Stark Corner“ (Lycia). Zwar ist die persönliche Bedeutung von genannten Klassikern (teilweise) noch etwas größer, doch so sehr wie EAABU in letzter Zeit in meiner Gunst gestiegen ist, könnte sich das bald ändern. Ein schwieriges, großflächig angelegtes, irgendwie anmutiges Werk, das Manifest der Tristesse und post-Weltuntergangsästhetik in diesem Jahrzehnt.

http://www.myspace.com/thegault

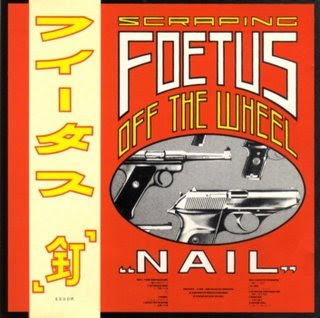

43. Foetus – Nail

Das böse, schlimme, gemeine Leben mit seinen unzähligen Fallen ist ja etwas, was Musiker gerne mit Mollakkorden, melancholischen Melodien und äußerster Ernsthaftigkeit vertonen, und die Apokalypse selbst ist ja etwas, was wir uns gerne als etwas Finsteres und Unheilvolles, als absolute Endgültigkeit, als eine schwarze Decke über der Welt vorstellen. Jim Thirlwell, zynisches Chefarschloch hinter Foetus, dem bekanntesten und gebräuchlichsten seiner unzähligen Pseudonyme, hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, das böse, schlimme, gemeine Leben, die Apokalypse und so weiter und so fort zu vertonen, lässt es sich aber dabei nicht nehmen, den Thematiken auch gehörig die Hose runterzuziehen. In seinen überaus brillanten Texten ärgert er sich mit knirschenden Zähnen und immer einer gewissen Ironie und Verächtlichkeit darüber, wie andere sich über kalt gewordenen Kaffe und den unliebsamen Montagmorgen ärgern. Auch die musikalische Untermalung sucht auch nach fast einem Vierteljahrhundert noch Ihresgleichen. Da tanzt Industrial einen beschwingten Boogie mit moderner Klassik, da fährt der Rock’n’Roll mal eben ein ganzes Orchester gegen die Wand, da haben Eingängigkeit und Tanzbarkeit genauso eine Berechtigung wie Lärm und Avantgarde, da treffen Panik und Hyperaktivitätsswing auf unantastbare Coolness, da trieft der Wahnsinn und das Chaos aus jeder Note. „Nail“ ist geradezu theatralische, comichaft bunte und tiefschwarze Groteske, die den Untergang, den Hass, all das Negative gleichzeitig glorifiziert und ihnen ans Bein pisst. Und vor allem: man kann sich dem höllischen, zwingenden Groove von Stücken wie „The Throne of Agony“, „DI-1-9026“ und „Anything (Viva!)“ unmöglich entziehen, man spürt dieses Album auch nach Tagen noch in den Knochen. Und wenn man einen der besten Songs aller Zeiten, die Vertonung der ganzen Welt in gut sechs Minuten hören will, man lausche „Descent Into The Inferno“.

http://www.youtube.com/watch?v=4Xv3qLBrk5Y

http://www.youtube.com/watch?v=hYGzs7Vy_Lc

http://www.youtube.com/watch?v=gJGq7X5XPow

42. Cranes – Wings of Joy

Die hohe Kunst von wirklich guten Horrorfilmen liegt nicht darin, dem Zuschauer möglichst blutiges Gemetzel oder möglichst gnadenlos inszeniertes Grauen zu präsentieren, sondern darin, eine wirklich beklemmende Atmosphäre mit möglichst einfachen Mitteln aufzubauen. Einen ähnlichen Gedankengang schienen Cranes bei der Entstehung ihres Full Length-Debüts von 1991 gehabt zu haben. Das Monster unterm Bett wird hier nur angedeutet, ist höchstens in mehr oder minder deutlichen Schattenbildern zu erkennen. Der Fokus bei diesem Film liegt eher auf der Darstellung der Angst, der Verlorenheit und der Verzweiflung eines durch nur schwach vom Mondlicht beleuchtete Korridore tappenden kleinen Mädchens. So ist diese unnachahmliche, teils entrückt-schöne, teils wahnsinnig verstörende und gruselige Atmosphäre durchaus ein Verdienst der wohlakzentuierten musikalischen Untermalung, vor allem aber der des kindlich-hohen, verängstigten, sehr gewöhnungsbedürftigen Gesangs von Alison Shaw. Viel besser noch als auf den gemäßigteren Folgealben kommt er hier in einer Kulisse aus teilweise sägenden, harten, teilweise versponnenen Gitarren, melancholischem, gespenstischem Klavier und teils sehr zurückgenommenem, teils sehr dominantem („Starblood“) Drumming zur Geltung.

In ihrer Frühphase wurde Cranes manchmal vorgeworfen, keine richtigen Songs schreiben zu können. Ein zumindest nachvollziehbarer Vorwurf; die Stücke zeichnen sich durch eine gewisse Sperrigkeit aus, wandern stets schräg neben dem Pfad der Eingängigkeit und Konventionalität. Auch die stilistische Zuordnung erweist sich als schwierig: Einordnungen in Ethereal Wave und Shoegaze und die Dark Wave-/Gothic-Bewegung, bemühte Vergleiche mit Genre-Ikonen Cocteau Twins schlugen fehl und wurden wieder verworfen. Bis heute hinterlässt „Wings of Joy“ Rezensenten hilf- und ratlos.

Mit den Folgealben tendierten Cranes mehr in Richtung Shoegaze und später Electronica, veröffentlichten mit ihrem schwer poppigen, sommerlichen, nur latent melancholischem Drittwerk „Loved“ gar so etwas wie die Antithese zu dem, was ihr Debüt ausmachte (an dieser Stelle sei noch erwähnt, dass ich „Loved“ wirklich schätze!), und verloren damit leider auch einen Teil ihrer Originalität. Der auf „Wings of Joy“ gebotene Sound trotzt aber bis heute jedem Vergleich.

Was bliebe noch zu sagen: mit dem wunderbar elegischen „Adoration“ hat das Album einen der schönsten Schlusstracks, Requiems überhaupt, und ein passenderes könnte man sich kaum wünschen.

http://www.myspace.com/makerofheavenlytrousers

http://www.youtube.com/watch?v=KPc0qPpitzA

http://www.youtube.com/watch?v=dtDWPN4s8Vo

--

trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]