Home › Foren › Maximum Metal › Plattenladen › Top 50 Alben › Re: Top 50 Alben

'[A.F.P.;1630398′]Ich würde hier durchaus recht gerne meine Top 20 vorstellen, falls Interesse besteht. Ich mein ich hab in diesem Thread schon ein paar Alben vorgestellt und das hat kein Schwein intressiert. Also falls Interesse besteht mach ich es, aber falls es nur wieder ignoriert wird…. naja ich hab besseres mit meiner Zeit anzufangen.

Ich für meinen Teil hab’s gelesen. 😉

Go!

5x Damenriege (gut, bei Slowdive gibt es zugegebenermaßen größtenteils, aber eben nicht ausschließlich, männlichen Gesang), ein Wiedersehen mit Madame Harvey und ein Album, das irgendwie komplett aus dem Rahmen fällt…die Plätze 36-32:

36. PJ Harvey – White Chalk

Immer war sie in gewisser Weise die Unnahbare, immer merkte man ihr die Distanz zu den auf den Alben erzählten Geschichten und aufgebauten Charakteren an. Auf „White Chalk“, ihrem 2007 erschienenen letzten regulären Studioalbum, ist dies nicht der Fall. Und das ist es, was „White Chalk“ selbst in einer solch abwechslungsreichen Diskographie wie der von PJ Harvey noch einen Sonderstatus verleiht: nicht bloß die ungewöhnliche Instrumentierung und ebensolcher Gesang, sondern eine grundsätzlich andere Atmosphäre. War sie auf allen anderen Alben noch eine wirklich begnadete Schauspielerin, die sich gewiss auch mit ihrer Rolle identifizierte, die Stimme anderer, so wirkt ihre seelische Entblößung auf „White Chalk“ beklemmend real. Trug sie auf den Vorgängerwerken selbst noch den größten Schicksalsschlag mit Fassung, zeigte sie selbst dann noch unberührbare Stärke, wenn sie am Boden lag, schien ihr Make-Up selbst dann nicht zu verlaufen, wenn sie bittere Tränen weinte, so offenbart sie auf „White Chalk“ tatsächlich Fragilität, Schwäche und Erschöpfung.

Polly Jean Harvey greift dabei auf spartanische, schlichte Instrumentierung zurück, die meisten Songs basieren auf simplen Klaviermotiven (sie hatte sich das Klavierspielen binnen kurzer Zeit selbst beigebracht, Virtuosität war weder zu erwarten, noch wirklich vonnöten). Die eigentliche Kraft ihrer Stimme offenbart sie nur kurz und andeutungsweise im bitteren „Grow Grow Grow“, ihr Gesang klingt erschöpft und geradezu kindlich hoch, meist singt sie mit Kopfstimme. Die Songs umgibt eine gewisse Intimität, es ist, als ob PJ Harvey sie in einem sehr kleinen, von einer Kerze nur schwach beleuchteten Raum ganz für sich alleine spielt. Sie spielt sie mit dem Bewusstsein, ihr Requiem zu spielen, außer Kraft, doch willens, sich noch etwas Wichtiges von der Seele zu singen. „White Chalk“ klingt wie am Totenbett aufgenommen. Farewell my friends, farewell my dear ones, farewell this world, forgive my weakness. Mit Wehmut und Reue blickt sie auf ihr bisheriges Leben zurück, haucht Entschuldigungen, die die, an die diese gerichtet sind, nicht mehr hören werden. Über den Songs liegt ein grauer Schleier. Man hat das Gefühl, den dumpfen, langsamer werdenden Herzschlägen der Songs zu horchen, in dem Bewusstsein, dass diese jeden Moment gänzlich verschwinden würden. Stützen sich die Stücke zu Beginn noch auf eine rhythmische Struktur, verlaufen die Konturen von „To Talk To You“ fast völlig, scheint Harvey kaum die Kraft aufbringen zu können, das unendlich traurige „Before Departure“ zu Ende zu bringen, wird „Broken Harp“ bereits nach weniger als zwei Minuten die Luft abgewürgt. Der schönste und berührendste Song des Albums ist indes „Silence“:

I freed myself from my family

I freed myself from work

I freed myself

I freed myself

And remained alone

Ein Song fürs Totenbett.

Ein Song, um das Leben am inneren Auge vorbeiziehen zu lassen.

Ein Song, um sich und der Welt zu verzeihen.

Freiheit und Leere.

Inmitten vieler mindestens guter, einiger absolut großartiger Alben, in denen sie sich stetig weiterentwickelte, ihren Geschichten eine beeindruckende stimmliche Präsenz verlieh und als Persönlichkeit stets undurchsichtig blieb, wirkt „White Chalk“ gewiss am authentischsten. Klar ihr bestes Album nach der Jahrtausendwende.

http://www.youtube.com/watch?v=9_3pBlHUEjM

http://www.youtube.com/watch?v=uphcFYUE0Dc

http://www.youtube.com/watch?v=alm5Wr_qYpA

35. Tori Amos – Little Earthquakes

Was ist bei einem ambitionierten, sich stetig weiterentwickelndem Künstler schlimmer, als wenn er sein Magnum Opus schon mit dem Debüt veröffentlicht? Nun ist es aber nicht so, dass man die Nachfolgewerke von „Little Earthquakes“ ignorieren sollte, insbesondere sein wesentlich weniger klavierbasierter direkter Nachfolger „Under the Pink“ und das Coveralbum „Strange Little Girls“ sind wirklich sehr gut/interessant geworden. Doch gelang es Tori Amos auf den späteren Alben selten, die radiokompatibleren Popsongs so auf den Punkt zu bringen und sie gleichzeitig niemals banal wirken zu lassen wie hier. Da wären zum Beispiel gleich der Opener „Crucify“, ihr neben „Cornflake Girl“ wohl bekanntester Song, das ironische „Happy Phantom“ sowie sowohl die ganz große als auch die ganz dezente Ballade: „Winter“ hat eine wunderschön epische, weit ausholende Melodie, doch Amos lässt das Stück nie den Boden unter den Füßen verlieren und in kitschige Gefilde abdriften. „Tear In Your Hand“ gibt sich trotz seiner Wehmut ganz leichtfüßig, übergibt einem seine Botschaft quasi im Vorbeigehen.

Und doch sind es nicht diese Songs, die für mich „Little Earthquakes“ ausmachen, es sind die weitaus sperrigeren, unangenehmeren Titel. Wenn Amos in „Silent All These Years“ eine Fehlgeburt, in „Me And A Gun“ eine Vergewaltigung und in „Mother“ die schwierige Beziehung zu ihrer Mutter aufarbeitet, dann löst es Bestürzung und Unbehagen aus, man will es eigentlich nicht mehr hören, man hat das Bedürfnis, den Raum zu verlassen und seine Gedanken auf etwas anderes zu lenken ob so viel schmerzenden autobiografischen Bezugs. Doch Amos versieht selbst die offensichtlich autobiografischen Texte immer auch mit Doppelbödigkeit und einer Vielzahl an Interpretationsmöglichkeiten. So schaffte es die junge Tori Amos, deren Gesangsstil damals noch nicht ganz zu Unrecht mit Kate Bush verglichen wurde, auch meinen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Der Titeltrack wirkt schwer und aufwühlend, doch absolut reinigend. „Precious Things“, nachwievor mein absoluter Lieblingssong von ihr, ist voller Verzweiflung und Wut; der Verzweiflung und Wut einer enttäuschten und gedemütigten jungen Frau, einer wahnsinnig authentischen, mit Agonie besungenen und auf dem Klavier gehämmerten Wut, die die tumben, testosteronschwangeren, gitarrengetriebenen Kraftakte männlicher Musiker-Kollegen lächerlicher wirken lässt, als sie eh schon sind.

Es ist gewiss nicht das musikalisch reifste Album der Dame, genauer betrachtet ist es ein ziemlich typisches Debüt, auf dem so manch Idee noch nicht ausformuliert werden konnte. Und obgleich ich vor dem Hintergrund verstehen kann, wenn jemand spätere Alben bevorzugt, so besitzt „Little Earthquakes“ doch etwas Wichtiges, nicht näher Benennbares, was seine persönliche Bedeutung für mich doch höher macht als die der anderen Alben.

http://www.youtube.com/watch?v=HLL6ON18vGI

http://www.youtube.com/watch?v=KWmETxWM0h0

http://www.youtube.com/watch?v=t4s1flZ3JKI

34. Slowdive – Souvlaki

Beim Überfliegen meiner Liste ist mir aufgefallen, dass sich immer eine gewisse Dunkelheit und Negativität, zumindest aber eine leichte Wehmut und Melancholie wie ein roter Faden durch meine Auswahl zieht. Mit Ausnahme von „Souvlaki“: kein anderes Album repräsentiert für mich das pure, ungetrübte, gelassene Glücksgefühl besser als Slowdives Zweitwerk. 1994 gehörte man neben Ride mit „Nowhere“ und natürlich My Bloody Valentine mit „Loveless“ zum großen Triumvirat der 90er Shoegaze-Welle; ein kurzlebiges, sehr zeitgebundenes Genre, dessen dämlicher Name darauf zurückgeht, dass Shoegaze-Soundexperimentalisten beim Gitarre spielen immerzu auf ihre Schuhe starren würden. Hauptmerkmale dieser Stilistik waren sehr zarte und hohe, meist verfremdete Stimmen und ein ganz besonderer, sowohl monolithischer und noisiger als auch luftiger und psychedelischer Gitarrensound. Auch Slowdive bedienten sich dieser Stilmittel, erhoben dies aber nicht zum Exzess wie My Bloody Valentine und hatten auch kein Stück der beißenden, polaren Kälte von Ride. In Songs wie den Opener „Alison“, das unglaublich überzuckerte „Machine Gun“ und das seinem Namen entsprechende „Souvlaki Space Station“ fällt man wie in halbwegs massive Wolken (ein ob der Luftigkeit kaum angebrachter Begriff) und wird von wohliger Helligkeit und Wärme umgeben. „When The Sun Hits“ (Das Cover von The Gathering ist übrigens wirklich empfehlenswert!) ist der gewiss strahlendste, sommerlichste Song, den ich kenne, löst selbst bei miserabelster Laune eine ruhige Euphorie in mir aus, lässt selbst beim am dichtesten bewölkten Himmel Sonnenstrahlen hindurchscheinen. Bei „Sing“ taucht man in eine kaum bewegte, idyllische Unterwasserwelt ein, die von entfernten Sonnenstrahlen erleuchtet wird. Nun gibt es auf „Souvlaki“ aber auch Nummern mit reduzierter Instrumentierung, die einen Rückschluss auf die Ausrichtung der quasi-Nachfolgeband Mojave 3 zulassen, wie „Here She Comes“ und den Schlusstrack „Dagger“. Und nun zieht sich auch dieser friedvollen, positiven Atmosphäre zum Trotz immer eine gewisse Melancholie und Sentimentalität durch die Musik und vor allem die Texte. Auch der purste, ungetrübteste Glückszustand zeichnet sich aus durch Vergänglichkeit. …And me I am her dagger, to numb to feel her pain. Und so gibt es auch wieder einen Bezug zu den restlichen Alben aus meiner Liste…ich bin ja so…berechenbar…^^

http://www.youtube.com/watch?v=G0LIO138Z-A

http://www.youtube.com/watch?v=8J2O6SAOmxw

http://www.youtube.com/watch?v=CczmMDvQDa0

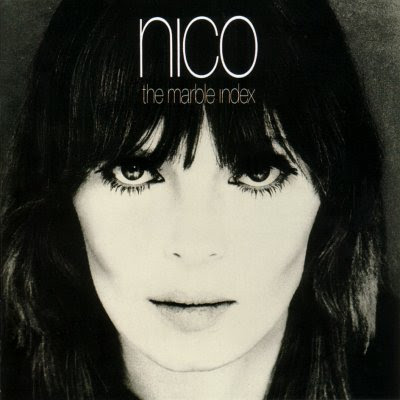

33. Nico – The Marble Index

Die kühle, statuenhafte Schönheit wird den meisten von ihrer Mitarbeit am wegweisenden The Velvet Underground-Debüt und vielleicht noch durch „These Days“ von ihrem Solo-Debüt bekannt sein. Während „Chelsea Girl“ noch ein dezent melancholisches, relativ leicht verdauliches Werk von Künstlern wie Bob Dylan, Lou Reed und John Cale war, dem Nico lediglich ihre Stimme lieh, ein Album, von dem sie später behauptete, es zu hassen, da es ihre musikalische Vision nicht repräsentierte, wurde mit dem Nachfolger „The Marble Index“ alles anders – wer hier noch einen Song vom Format von „Femme Fatale“ oder eben „These Days“ erwartete, dem ließ TMI das Blut in den Adern gefrieren.

Die Zahl der Mitwirkenden verringerte sich auf Nico selbst und den ausgebildeten klassischen Musiker John Cale, vorher ebenfalls bei The Velvet Underground aktiv. Mit Viola, Piano, Cello, Violine und präparierten Gitarren (Nico selbst spielte noch Harmonium, eine Art Spinett-Klavier) bildet er das musikalische Gerüst der Stücke: eine Art avantgardistische, dissonante Kammermusik, bei der die Instrumente, fast ohne wirklich offensiv-lärmig zu klingen (den Gefallen tut man dem Hörer selten), ihrer Wärme und Lebendigkeit, ihres Schönklangs beraubt wurden. Nico singt ihre kryptisch-metaphernreichen, negativen Texte; ihr Vortrag gleicht eher einem melodischen Vortrag von Gedichten als herkömmlichem Gesang. Charakteristisch für ihren Gesangsstil sind eine stoische Emotionslosigkeit und Ernsthaftigkeit (zumindest noch auf „The Marble Index“), die gleichzeitig Nicos (bürgerlich Christa Päffgen) kalte, nihilistische Aura bilden, die Tiefe ihrer Stimme und ihr grober deutscher Akzent (sie war gebürtige Kölnerin). Nico gab dem Tod eine Stimme. Obwohl ihr Gesang dem Hörer nie den Gefallen einer greifbaren Emotion und Identifikationsfläche tut, bildet er oftmals die größte melodische Konstante in Kompositionen, die sich selbst teils in hypnotischen Wiederholungen, teils in nebeneinander gesponnenen Fast-Melodiebögen verlieren und oft nicht den geringsten Rückhalt bieten.

Seine Geschlossenheit und Intimität stellt „The Marble Index“ dabei über seine (zweifelsfrei tollen!) Nachfolgealben und erzeugt eine beispiellos einsame, leere und isolierte Atmosphäre. „No One Is There“, aufgrund seiner schönen Violinenmotive eines der verdaulichsten Stücke des Albums, wandelt zwischen den Säulen des inszenierten Eisschlosses, sein Nachhall geht unter in weiter, absoluter Leere. Die eisige, gnadenlose, unwirtliche Kälte zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Album, kein Windhauch und kein Blätterrascheln gibt einen Hinweis auf Leben. Es gibt in dieser spröden, trostlosen, doch in ihrer Weite und Leere auch irgendwie malerisch schönen Eiswüste einzig diese sonderbare Musik und Nicos erzählende Stimme. Bei „Ari’s Song“ kann man kaum ein Gefühl der Bedrücktheit und Betroffenheit vermeiden, handelt es doch von ihrem damals schwer kranken unehelichen Sohn Alain. Mit folkloristisch anmutenden Gesangslinien erhebt sich „Frozen Warnings“ über das leblose Land, es könnte ein majestätischer Abschluss sein, der den Hörer mit so etwas wie einem Schimmer Hoffnung aus dem Album entlassen könnte, würde ihm nicht „Evening of Light“ folgen. Es ist einer der verstörendsten und beklemmendsten Songs, die ich jemals gehört habe, vielleicht DER verstörendste und beklemmendste überhaupt. Über ein nur vorahnendes, vielleicht anfangs noch harmloses Spinettklimpern legt sich Nicos charakteristischer Gesang. Midnight winds are landing at the end of time. Das atonale Klimpern wird lauter, im Hintergrund baut sich ein lautes, tiefes Brummen auf. Aus dem dicht bewölkten, von Blitzen und Explosionen erhellten Himmel fallen Splitterbomben auf die Umgebung, es ist ein grauenvolles Schreckensszenario, alles liegt irgendwann in Schutt. Einzig Nicos Gesang trotzt konstant und unbeirrt, starr, beinahe unbeteiligt dem sich um sie herum abspielenden Chaos. Mein musikalisches Weltbild wurde binnen 5:40 Minuten pulverisiert. Midnight winds are landing at the end of time.

„The Marble Index“ wurde ein kommerzieller Flop sondergleichen. Es bekam wohlwollende Kritiken, anno 1968 machte man aber lieber einen großen Bogen um diesen höchst sonderbaren Marmorbrocken. „The Marble Index“ stand in der Musiklandschaft allein auf einer weiten, leeren Fläche, die es sich selbst geschaffen hat. Es ist ein Album für bereits verlorene Seelen, gescheiterte Eskapisten, oder zumindest die, die in einer solchen Stimmung zumindest für eine gute halbe Stunde auf- und untergehen möchten.

Aufgrund ihrer unnahbaren, geheimnisumwobenen Aura und ihres exzessiven, selbstzerstörerischen Lebensstils wurde Nico zum frühen Sinnbild der damals nicht einmal ansatzweise existenten Gothic-Bewegung. Ende der 70er und Anfang der 80er beschrieb man Gothic Rock teilweise als Punk mit der eisig-anmutigen Atmosphäre von Nico-Alben, Genre-Ikonen wie Siouxsie Sioux (Siouxsie and the Banshees), Peter Murphy (Bauhaus) und Ian Astbury (Southern Death Cult/The Cult) berufen sich auf sie. Nico war Post-Punk, bevor es Punk gab. Und doch ist die mystische Aura von „The Marble Index“ vor allem ein Verdienst der Tatsache, dass sich kaum etwas daran geändert hat, dass es so allein und monolithisch auf einer weiten, leeren Fläche steht. Die, die sich auf dieses Werk eingelassen haben, hauchen seinen Namen mit Bewunderung und respektvollen Distanz. Es ist ein Album weit abseits von musikalischen Bewegungen und Zeitgeist. Und diese Aura wird es vermutlich für immer behalten.

1988 starb Nico im Alter von 50 Jahren auf Ibiza. R.I.P!

http://www.myspace.com/thenicoparadox

32. Fear of God – Within the Veil

Dieses Album ist bestens geeignet für Leute, die Angela Gossow (Arch Enemy) und Candace Kusculain (Walls of Jericho) für das Maß aller Dinge, die einzig erwähnenswerten oder gar generell die einzigen Frontfrauen im extremen Metal halten, dieses Album ist perfekt für all jene, die mit den Stichworten „düsterer Metal mit weiblichem Gesang“ primär verkitschtes Trällerelsengesäusel verbinden, dieses Album ist wie geschaffen für die, die schrottigen Einmannprojekt-Heulsusen-Keller-Black Metal für das Nonplusultra depressiver Musik halten. Düsterer, sperriger Thrash Metal bildet das musikalische Fundament, eine Art Slayer-Riffing in einer gemäßigten, bedrückten und bedrückenden Version, auch doomige Ansätze sind vorhanden. Das klingt recht interessant und auch originell, ist aber nicht das, was das Album zu etwas Besonderem macht und ihm seinen (persönlichen) Klassikerstatus und seine einzigartige Atmosphäre verleiht, sondern die wahrlich beeindruckende Gesangsleistung von Dawn Crosby. Sie singt dabei selten wirklich clean und melodisch, am meisten noch in der endlos traurigen quasi-Ballade „Wasted Time“, eher schreit, flüstert, jammert, stöhnt und wimmert sie, um ihrem Schmerz Ausdruck zu verleihen. Und es ist schwer bis unmöglich, bei dieser höchst authentischen (man fühlt regelrecht, wie Dawn die Songs immer wieder durchlebt) Intonation der tiefschwarzen, absolut pessimistischen, erschütternden, erschreckend autobiografischen Texte keinen dicken Kloß im Hals zu haben. Es ist ein stockfinsterer, lichtabsorbierender, grausamer, allesverschlingender Moloch namens Realität, der in den Texten dargestellt wird und der durch das tragische Leben und Lebensende von Sängerin Dawn Crosby noch beklemmender wird; Ab ihrem dreizehnten Lebensjahr wuchs sie in einer Umgebung von Militär, Missbrauch, Prostitution und Alkoholismus auf. Um sich ihr Überleben zu sichern, prostituierte sich eine gute Freundin von ihr, wurde misshandelt und verletzt und ertränkte sich schließlich vor Dawns Augen. Gleich nach diesem Ereignis entstand laut Dawn der Text zu „Red To Grey“, die Musik indes erst mehr als zehn Jahre später. Auch im gespenstischen, nebligen „White Door“ bezieht sie sich auf dieses Trauma.

Ich kann mir das Album mittlerweile nur noch selten anhören, nebst der Musik und der Texte selbst und ihrer traurigen Vorgeschichte ist mir das Album nicht zuletzt aufgrund eines persönlichen Bezugs (in den Tiefpunkten meines Lebens war es ein treuer Begleiter…falls es irgendwen interessiert. *hust*) meist schlichtweg zu drastisch. Das ist etwas, was man der Band hoch anrechnen muss, das ist auch genau der Grund, warum ich das Album derart verehre. Die Stimmung gelangt an ihren Höhe- bzw. Tiefpunkt am Ende des Schlusstracks „Drift“: I want to feel something…REAL!!! Dawns Schreie sind absolut markerschütternd, knapp beschrieben sowas von Exodus.

Leider konnte die Band zu Zeiten ihrer Aktivität nie den Status erlangen, den sie eigentlich verdiente, dies lag neben der Sperrigkeit und Düsternis des Materials auch an der Unüblichkeit von weiblichem Gesang im extremen Metal und auch an der geringen Livepräsenz. Das nach dem Ausstieg von Gitarrist Michael Carlino veröffentlichte Zweitwerk „Toxic Voodoo“ konnte nicht die Erwartungen von Fans und Kritikern erfüllen und auch nicht diese ganz spezielle Magie vom Vorgänger vermitteln. Das 1991 erschienene „Within the Veil“ war lange Zeit ein gesuchtes, nur für hohe Preise zu erstehendes Sammlerstück (neulich habe ich es auf Amazon im gebrauchten Zustand allerdings zu einem vertretbaren Preis gesehen). Fünf Jahre nach der Veröffentlichung von „Within the Veil“ sollte Dawn ihrer durch Alkoholmissbrauch verursachten Lebererkrankung erliegen. Rest In Peace!

http://www.youtube.com/watch?v=nSYpzRsFd5I

http://www.youtube.com/watch?v=_uu2OJR8ej0

http://www.youtube.com/watch?v=8NFzSqvNPig

--

trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]