Home › Foren › Maximum Metal › Plattenladen › Top 50 Alben › Re: Top 50 Alben

TwistOfFateHab auch viel neues für mich entdeckt….

Freut mich natürlich, das zu lesen. 🙂

Und danke für die Blumen!

xTOOLxWie ich einfach mal so gut wie nichts aus deiner Liste kenne. XD

Eine gute Gelegenheit, mal ein paar Wissenslücken zu schließen, oder? 😉

Außerdem kommt gewiss noch mindestens ein Album, das du kennst…:-X

21. Einstürzende Neubauten – Haus der Lüge

Sein (mittlerweile Ex-)Arbeitgeber muss seine Spuren hinterlassen haben: ähnlich wie bei Nick Cave and the Bad Seeds gab es auch bei Einstürzende Neubauten eine relativ drastische Kursänderung weg vom lärmigen, sperrigen, konfrontativen Sound hin zu harmonischeren, subtileren Klängen. Bei beiden Formationen ein durchaus fließender und langwieriger Prozess, doch ähnlich wie das ein Jahr zuvor veröffentlichte „Tender Prey“ steht bei den Neubauten das 1989er „Haus der Lüge“ sinnbildlich für diese Wendung.

Die Industrial-Lärmeskapaden sind immer noch integraler Bestandteil der Musik, doch selten wirklich dominierend. Beim Seilziehen von Harmonie & Struktur und Noise haben Erstere das Seil bereits auf ihrer Seite – glücklicherweise ist der Kampf immer noch durchzogen von Spannungen. Im benommen groovenden „Schwindel“, „Feurio!“ und „Haus der Lüge“ wird der industrialisierte Krach Mittel zum Zweck, die Zerstörung nachdrücklich und konsequent zur Schöpfung, zu geradezu teuflisch tanzbaren Songs, was einst zwar Ansätze in diese Richtung zeigte, für die Beschreibung „tanzbar“ aber schlichtweg zu kaputt war. „Feurio!“ ist im Grunde EBM im Neubauten-Kontext, von einer irren Energie, aber immer noch ausreichend, um einigen engstirnigen Vertretern der frühen Neubauten-Fanschar auf den Schlips zu treten. Auch eine Art der Konfrontation. Der Titelsong ist eines der bisher besten Beispiele der Band für perfekt gebändigten Noise, einen vollkommen makellos auf den Punkt gebrachten Song – und vor allem einer der besten Texte von Blixa Bargeld. Filigran-knorrende erzählende Architektur, ein Gedankenkonstrukt, dessen Botschaft scheinbar unmissverständlich ist, dessen zahlreiche sprachliche Finessen aber höchst mehrdeutig und eindrucksvoll Haken schlagen.

Nun war dies zwar eindeutig ein Resultat einer veränderten Arbeitsweise, doch kein wirklich drastischer Bruch mit dem alten Neubauten-Sound – sondern das zwölfminütige, in drei Teile gegliederte Album-Herzstück „Fiat Lux“. Über das imaginäre Trümmerfeld, das sich immer noch vor dem inneren Auge erstreckt, steigt nun so etwas wie Hoffnung auf. Ohne Hintergedanken, ohne Zynismus, von einer ungeahnten Schönheit. Keine Aufnahmen der 1. Mai-Demos in Berlin in „Manifestspiele“, kein seltsames, hektisches „Hirnlego“ kann dieses Flirren, diese Schönheit unter sich begraben. Vielleicht tatsächlich eine Art Wendepunkt, vielleicht wirklich der Grund, warum „Haus der Lüge“ der Ruf eines Übergangsalbums nachhängt. Vielleicht auch der wirkliche Grundstein für die gemäßigteren Folgealben. Was diesen aber fehlte, was eigentlich auch auf den frühen Alben nicht zu vernehmen war, was „Haus der Lüge“ ausmacht, ist die bereits erwähnte musikalische Spannung der verschiedenen Elemente. In dem Sinne, oder wie auch immer:

Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut.

http://www.youtube.com/watch?v=_oRQh-cqJmQ

http://www.youtube.com/watch?v=-j9xtEFoydI

http://www.youtube.com/watch?v=5Up3ikwsY0I

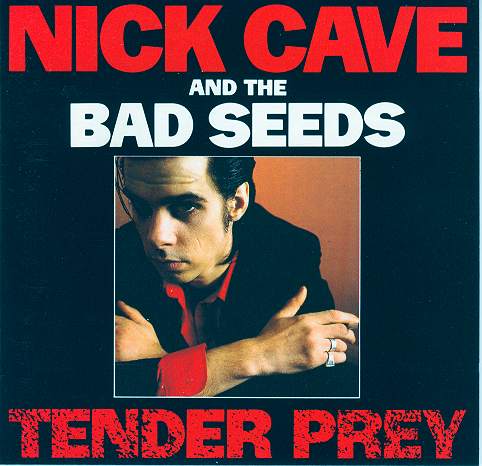

20. Nick Cave and the Bad Seeds – Tender Prey

Best-Ofs sind ja…nun…immer so eine Sache. Bin ich, diplomatisch ausgedrückt, kein großer Fan von. Reißen die Songs unnötig aus dem Zusammenhang, Auswahl meist nicht zufriedenstellend, etc. pp. Welche Veröffentlichung von Nick Cave and the Bad Seeds, einer der besten Bands der letzten 20 Jahre, legt man aber denn nun jemand völlig Unbefangenem ans Herz? Die Antwort lautet „Tender Prey“. Und wieso denn nun?

Erstens, weil „Tender Prey“ alle Qualitäten mitbringt, die eine gute Best-Of haben sollte. Das wäre zum einen eine große stilistische Bandbreite, die möglichst viele Entwicklungsstufen der Band abdeckt und einen guten Überblick verschafft.

„Tender Prey“ wurde 1988 als eine Art Brückenschlagsalbum zwischen den roheren, sperrigeren ersten 4 Werken und den melodischeren, gradlinigeren Alben der 90er veröffentlicht. Auf dem Album steht dunkel-Abgründiges wie „Sunday’s Slave“ und „Mercy“ mit seinen unheilvoll grollenden Klavierläufen neben Stücken wie dem extrem tanzbaren „Deanna“ und dem versoffenen, doch optimistischen „New Morning“, das einen herrlichen Abschluss für „Tender Prey“ bildet (wenn man den Video Mix von „The Mercy Seat“ ignoriert *flöt*). Hier finden melancholische, entspannte Singer/Songwrtíter-Balladen wie „Watching Alice“ und „Slowly Goes The Night“ ebenso Platz wie abgrundtief Zynisches und Zähneknirschendes wie „Up Jumped The Devil“ und wüst rockende, an die Anfangstage erinnernde Songs wie „Sugar Sugar Sugar“, „City of Refuge“ und „The Mercy Seat“.

Zum anderen wären das ein möglichst hoher songwriterischer Standard und eine gewisse „Hitdichte“.

Nick Cave and the Bad Seeds haben in ihrer Karriere durchaus nicht wenige brillante Songs geschrieben (auch wieder so ein Grund, weshalb eine Best-Of einer solchen Formation nicht gerecht wird *hust*), einige der strahlendsten davon versammeln sich auf „Tender Prey“. Das wäre nebst insbesondere „Up Jumped The Devil“, „Mercy“, „City of Refuge“ sowie „Sugar Sugar Sugar“ gewiss der Opener „The Mercy Seat“. Manische Drums überrennen sich selber, ein lärmend wirbelndes Inferno aus Streichern reißt den Hörer mit sich, und der Text um einen zu Tode Verurteilten, der auf den elektrischen „Gnadestuhl“ wartet, ist einer der eindringlichsten und besten aus Caves Feder. Ich dürfte wohl zu den gar nicht mal so vielen Personen gehören, die das Original der Coverversion von Johnny Cash vorziehen.

Zweitens aber auch, weil „Tender Prey“ das hat, was selbst der bestmöglichen Best Of abgeht: Kontinuität, eine Art Zusammengehörigkeit der Stücke, sodass das Album trotz seines Facettenreichtums wie aus einem Guss wirkt.

Ach ja: 1998 haben Nick Cave and the Bad Seeds eine Best Of veröffentlicht. Auswahl okay, aber wenn, dann kauft euch halt trotzdem lieber „Tender Prey“. :haha:

http://www.youtube.com/watch?v=WFdUTM4gU-o

http://www.youtube.com/watch?v=3J3QHzbK9jY

http://www.youtube.com/watch?v=cHLiLLOI7Dc

http://www.youtube.com/watch?v=sQM8G2ZjPrw

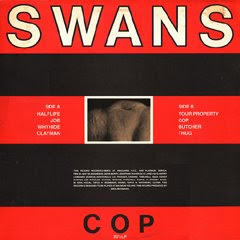

19. Swans – Cop

1982 gründete sich im New Yorker No Wave-Underground eine Band, die noch tiefe, bis heute nicht verheilte Wunden in den verschiedenartigsten Musikstilen hinterlassen sollte. Die Rede ist hierbei von Swans, Innovatoren und Weltenbummler. Zu Anfang der Bandlaufbahn stand der Name noch für einen rhythmisch geprägten, sperrig-monotonen, repetitiven, lärmigen Sound, was sich 1983 im offiziellen Albumdebüt manifestierte – es klang roh, rostig, filthy. Verstümmelte Rockmusik, ein Kotzbrocken von dem Herrn. Doch offenbarten Swans damit noch nicht ihr wahres Potenzial, dies sollte erst ein Jahr später mit dem Nachfolger „Cop“ geschehen. Es baute zwar auf dem von „Filth“ gebildeten Fundament auf, war jedoch in jederlei Hinsicht wesentlich konsequenter und drastischer.

Das Drumming wurde monolithischer, statischer und dröhnender. Das Tempo hatte man fast bis zum schockgefrosteten Stillstand gedrosselt, in den Songs war keine nennenswerte Bewegung, jegliche Dynamik wurde von vornherein vermieden. Der Gitarrensound war von einer Schwere und Brutalität, wie man sie Mitte der 80er noch nicht erlebt hatte. Frühe Swans waren somit durchaus auch ein wichtiger Wegbereiter für Doom Metal, vor allem für seine extremen Spielarten. Im Gegensatz zu Black Sabbath und Epigonen näherte man sich diesem Sound aber ohne Melodieseligkeit, ohne psychedelische Ansätze, die die Musik unnötig bunt gestalten könnten, und ohne den daran gekoppelten verklärten Romantizismus, der selbst dieser Teufelssymbolik auf dem Black Sabbath-Debüt noch irgendwie inne lag, sondern von der nüchternen, atonalen Ebene des Industrial aus. Konventionelle Songstrukturen suchte man vergebens, die Stücke glichen sich wiederholenden Leidenszeremonien. Michael Giras Texte thematisierten moderne Sklaverei, Heroinabhängigkeit, Vergewaltigung, die Abstumpfung und Isolation des Menschen und Gewalt, diesmal verstärkt mit dem Begriff der Polizei verkoppelt, aufs Grausamste, Gnadenloseste, Abgründigste und vor allem Reduzierteste. An seiner Sprache gab es nichts, was als auch nur der leiseste Anflug von Hoffnung oder Schönheit fehlinterpretiert werden könnte. Der Gesang Giras klingt so derartig angewidert, ist von einem solchen Nihilismus, von einer solchen Verachtung gegenüber der Welt, dem Menschen und dem Leben, wie ich es noch nie gehört habe. Ein Ausdruck jenseits von Trauer, Wut und Verzweiflung, dort singt/spricht eine Person, die bereits mit dem Leben abgeschlossen hat.

Nach einem halben Jahrzehnt sollten sich Godflesh auf ihrem legendären Debüt „Streetcleaner“ deutlich hörbar an diesem Meisterwerk orientieren, noch etwas später wurden frühe Swans eine der wichtigsten Inspirationsquellen für Sludge, doch konnte keine weitere Band die schiere Intensität von „Cop“ jemals erreichen.

Eine der in ihrer Wirkung und Ästhetik hässlichsten, bösartigsten, brutalsten und negativsten Platten, die jemals veröffentlicht wurden.

http://www.youtube.com/watch?v=Y2uDE0x62aY

http://www.youtube.com/watch?v=I1JOf3QHvf4

http://www.youtube.com/watch?v=BDEEIA_7XR4

18. Swans – Soundtracks for the Blind

And wide are your delusions,

Deep red is the space behind your eyes,

Closed forever is the door to your room,

But inside there lives the sound,

You despise,

But I love…

Mother, I was wrong.

I am wrong.

Wenn es sich eine Band auf die Fahnen schreiben konnte, innovativ, künstlerisch rücksichtslos und im Wortsinne progressiv gewesen zu sein, so waren es definitiv Swans. Ihre Frühwerke werfen in ihrer beispiellosen Negativität noch immer auf alles, was unter dem Banner Black/Doom Metal/Sludge/whatever firmiert, einen langen Schatten. Konzerte, bei denen sich angeblich Besucher aufgrund der bloßen Lautstärke übergeben mussten, nährten den Mythos. „Children of God“ markierte den Wendepunkt; Songs wie „In My Garden“ oder das Titelstück wären in der Konsequenz auf keinem Frühwerk möglich gewesen. „White Light From The Mouth of Infinity“ ließ mit seiner musikalischen Ausrichtung zwischen Folk und Gitarrenwänden nahe einer Urform des Post Rocks oberflächlich keinen Rückschluss darauf, wofür die Band früher stand, und bot doch einige der besten Songs der gesamten Karriere der Schwäne. Nach dem Live-Album „Omniscence“ sollten Swans drei Jahre pausieren – das als großes Comeback inszenierte „The Great Annihilator“ war ein erster ernsthafter Bruch mit der Entwicklung. Es orientierte sich nicht eindeutig an bestimmten Vorgängerwerken und bot doch nichts grundsätzlich Neues, es hatte zweifelsfrei tolle Stücke wie beispielsweise „She Lives!“, Mind/Body/Light/Sound“, „Killing for Company“ und „Where Does A Body End?“ und konnte doch nicht an die Atmosphäre eines ähnlich songorientierten Werks wie „White Light From The Mouth of Infinity“ heranreichen. Es war bei weitem nicht schlecht, eigentlich sogar sehr gut (im Übrigen auch bestens als Einstiegsalbum geeignet und besser als „The Burning World“), mit einer Diskographie von diesem Format im Rücken aber zumindest für mich eine Enttäuschung. Dass der kreative Spirit so langsam schwand, war nicht zu verheimlichen. Tatsächlich sollten Swans sich 1997 auflösen, direkt post mortem kam das Live-Tondokument „Swans Are Dead“ auf den Markt.

Den Schwanengesang einer der bis heute einflussreichsten und wichtigsten Bands aus dem Umfeld des New Yorker No Wave bildete das 1996 veröffentlichte Monumentalwerk „Soundtracks For The Blind“. 141:38 Minuten Musik. Musik, die das völlige Gegenteil dessen darstellt, was „The Great Annihilator“ noch dominierte und was ich an diesem Album noch kritisiert habe und die darüberhinaus ohne Übertreibung nichts mehr mit irgendeinem der früheren Alben zu tun hat; dabei hört man jedoch immer noch, dass es sich um die selbe Band handelt. Musik, die die Existenz von Grenzen nicht nur infrage stellt, sondern sie schlichtweg ignoriert, als hätte es sie nie gegeben. Musik, die John Cages Spruch „Everything we do is music“ für mich erst erfahrbar gemacht hat. Musik, die in ihrer radikal experimentellen Ästhetik in gewisser Weise vielleicht sogar brutaler wirkt als die von trister Monotonie geprägten Frühwerke der Swans. Musik, die entweder totales Unverständnis oder aber ein in Schutt und Asche liegendes musikalisches Weltbild hinterlassen kann; so auch bei mir. „Soundtracks For The Blind“ war mein erstes Album der Swans (aus heutiger Sicht eine grandios dämliche Entscheidung, kein anderes Album ist als Einstieg ungeeigneter), nachdem ich mich vorher bereits flüchtig mit der Band vertraut gemacht hatte (unter den gehörten Einzelsongs befand sich auch „The Sound“ – klar, welches Album als erstes ins Haus musste…).

So erfolgreich sich Swans gängigen musikalischen Schubladen in der Vergangenheit widersetzten, angesichts kaum eines anderen Albums wirkten eigentlich recht offene Stilbezeichnungen wie Ambient, Industrial, Noise, Experimental/Post Rock so unzutreffend und lächerlich dogmatisch. Die meisten wirr und unzusammenhängend erscheinenden Geräuschkulissen sammeln sich auf der „Silver Disc“; Samples, Soundcollagen, angedeutete Melodien, Drones und Geräusche, die so etwas wie eine Struktur nicht einmal simulieren, das anfangs von Giras lakonisch-melancholischem Gesang dominierte „Animus“ verläuft zum Ende hin auch im musikalischen Nirwana. Die beiden von Jarboe gesungenen Stücke „Yum-Yab Killers“ und „Volcano“ finde ich bis heute regelrecht unhörbar. Everyone knows that you are fucked up and everyone knows that I am fucked up, but does everyone know that you are more fucked up than me?

Die „Copper Disc“ zeigt sich geringfügig konventioneller, und doch; das von Jarboe intonierte, wahnsinnig angsteinflößende „YRP“ und die vertonte Selbstgeißelung „The Final Sacrifice“ gehören zu den zugänglichsten, auch losgelöst vom Kontext noch am besten funktionierenden Stücken, weil sie in dieser zerrütteten Kulisse, zwischen Trümmern und Fragmenten zumindest etwas darstellen, woran man sich festhalten kann. „Soundtacks For The Blind“ lebt auch von seiner einzigartigen Atmosphäre: auf keinem Vorgängeralbum klangen die Swans derart surreal, verstörend und weltabgewandt, dabei aber nicht einmal immer ausdrücklich negativ. SFTB ist erfüllt von Leere, Isolation, Psychosen und Sadismus, es findet statt zwischen glatten weißen Kachelwänden und grellem künstlichen Licht. Und doch bildet genau diese Atmosphäre den Nährboden für unbeschreiblich schöne Momente, einige der besten Stücke der Swans, die in der Form auf keinem anderen Album Platz gefunden hätten. „Helpless Child“, das 15-minütige Herzstück der „Silver Disc“, wird erst von trägen Akkorden der akustischen Gitarre und Michael Giras lakonischer Stimme geprägt, verliert sich dann in ambientaler Leere, aus der eine so schlichte wie weit ausholende und epische, so traurige wie schöne Melodie entwächst, eine Melodie, die gerade im Kontext von „Soundtracks For The Blind“ besonders strahlend und rein und wahnsinnig intensiv wirkt. „The Sound“ hat damals vor einigen Jahren mein damals eh nicht mehr wirklich intaktes (Converge, Tool, Neurosis etc. waren schon…) Weltbild in Schutt und Asche und mich selbst völlig ungläubig und paralysiert hinterlassen. Nachdem Gira das letzte Mal, begleitet von einer in dem Kontext unglaublich melancholischen Melodie, „but I love“ gehaucht hat, steigert sich das Stück immer mehr in ein instrumentales Delirium. Die Gitarren und Drums vereinen sich zu einem berauschenden Chaos, „The Sound“ (war ein Songtitel jemals passender?) wirkt wie ein Wolkenkratzer, dessen Spitze selbst dann noch nicht erreicht ist, wenn die menschliche Wahrnehmung längst an ihre Barrieren gestoßen ist. Alle Farben dieser Welt, unheimlich schnell wirbelnd, vereinen sich zu einem vibrierenden Grau. „I am wrong“ lässt Gira ein letztes Mal verlauten, die von den Soundschichten begrabene Melodie hat sich wieder ihren Weg gebahnt und verläuft darauf hin in Glockenklimpern. Es wird ja öfters danach gefragt, welchen Song man bei seiner Beerdigung hören möchte – nun, ich möchte „The Sound“ unmittelbar vor meinem Tod hören.

„Soundtracks for the Blind“ ist somit ein absolut würdiger Abschluss – und sogar mehr als das. Das Album reiht sich problemlos in die Reihe der großen Klassiker der Band ein und kann den Legendenstatus der Swans sogar noch ausbauen. Einen eindrucksvolleren Schwanengesang hätte es in diesem Falle nicht geben können.

http://www.youtube.com/watch?v=gFFEgAsb9_0

http://www.youtube.com/watch?v=0oSD4VAfY1U

http://www.youtube.com/watch?v=WaPlRKB251c (ja, nicht so tolle Quali, aber eine Intensität, die die der formidabled Albumversion sogar noch übersteigt)

http://www.youtube.com/watch?v=myNF72pKmyM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_86ecCxAYEI (der zweitbeste Song aller Zeiten)

http://www.youtube.com/watch?v=1MaPvJwr7Tc

17. Alice In Chains – Dirt

Die 90er markieren in der Hartwurst-Szene in vielerlei Hinsicht sowas wie einen Umbruch. Kaum hatten sich gewisse Traditionen herausgebildet und etabliert, kamen zahlreiche neue Strömungen und Weiterführungen früherer Tendenzen auf. Grunge sollte dabei auch jenseits des Metal-Umfelds am populärsten werden, aber auch zum liebsten Prügelknaben der Metalheads. Wie war das noch mal…so Mitte der 90er ist der Metal doch gestorben, oder? Hahaha.

1992, auf dem kommerziellen Höhepunkt eben dieses Grunge-Hypes, veröffentlichten Alice in Chains ihr Meisterwerk. Bemerkenswert ist hier vor allem das (nie wirklich technisch konzentrierte/ausgefallene) Zusammenspiel der Musiker und das Songwriting, dessen auf „Dirt“ vorgeführte Brillanz die Band sowohl auf früheren als auch auf späteren Veröffentlichungen lediglich streifte. Alice in Chains schreiben im gewissen Sinne sowas wie „Hits“ – jedoch keinesfalls Songs fürs Formatradio. Stücke wie das hypnotische „Rain When I Die“, die zähneknirschend fiesen „Hate to Feel“ und „Angry Chair“ (wahnsinnig bedrohliche Strophen!) sowie das zwischen Verzweiflung und Paranoia und drogenbenebelter Benommenheit wechselnde „Sickman“ (Nomen est Omen!) werden trotz ihrer Eingängigkeit diesem Anspruch nicht gerecht, bzw. sie gehen weit darüber hinaus. Auch „Would?“, welches der Band (und der Seattle-Szene im Allgemeinen) im Zusammenhang mit dem Film „Singles“ zum endgültigen Durchbruch verhalf, hatte doch ein beachtenswert hohes Maß an Tiefe zu bieten. Eine Klasse, die die im Zuge des Post-Grunge bekannt gewordenen Nickelback und Konsorten nie erreichen werden.

Zu den Markenzeichen von Alice in Chains gehört vor allem auch der zweistimmige Gesang – selten harmonierten zwei Sänger so gut wie die von Layne Stanley und Jerry Cantrell. Stanley gehört wohl zweifelsfrei zu den besten, charismatischsten und markantesten Stimmen der 90er, keiner leidet so wie er. Anders als bei vielen anderen, eher Punk- und Psychedelic Rock-orientierten Vertretern der Seattler Szene, mehr noch als bei Soundgarden, spielte bei Alice in Chains schwerer, doomiger Metal eine wichtige Rolle, was sich besonders im Opener niederschlägt. „Them Bones“ öffnet die Tür zu „Dirt“, oder besser gesagt, tritt sie mit einer ungeheuren Wucht ein. Gerade die Produktion trägt daran einen hohen Anteil – höchstens eine Band konnte zu der Zeit mit einem ähnlich knochentrockenen, fetten, niederreißenden, geradezu apokalyptischen Sound aufwarten (kommen wir später noch zu). Besser und effektiver könnte die Gitarrenarbeit mit ihren zahlreichen WahWah-Effekten, aber auch die Atmosphäre nicht akzentuiert werden.

Wenn es einen Begriff gibt, der die Stimmung von „Dirt“ wirklich einzufangen vermag, so ist es „Wüste“. Brütend heiße Sonne, rissiger, vollkommen ausgetrockneter Boden, verstörende Wahnvorstellungen und Fata Morganas, die Aasgeier kreisen um den eigenen schweren Kopf und freuen sich auf ihr Fressen. Schaut euch halt einfach das Cover an und ihr wisst, was ich meine. Und wenn es einen Song gibt, der die Essenz von „Dirt“ einigermaßen wiedergeben kann, so ist es der Titeltrack. Zäh und schwerfällig quillen diese Melodien für die Ewigkeit aus den Boxen, Layne Stanleys Gesangslinien sind herrlich langgezogen. One who doesn’t care is one who shouldn’t be, I’ve tried to hide myself from what is wrong for me. Purer Nihilismus, pure Düsternis, pure Magie, anders kann man es nicht ausdrücken. Eben dieses Negative, immer am schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn tänzelnde, dieser omnipräsente Hauch von Morbidität verleiht „Dirt“ seine unvergleichliche Aura – so schwer dies aufgrund des realen Bezugs auch im Magen liegen mag. Stanleys sehr krass und direkt beschriebene Drogensucht bildet das zentrale Thema von „Dirt“, doch auch die von Jerry Cantrell geschriebenen Songs fügten sich in ihrem Grundtenor in das thematische „Konzept“ ein. „Rooster“ bildet da die Ausnahme von der lyrischen Selbstzerstörung, Abgründigkeit und Egozentrik – ein Song von Cantrell über dessen als Veteran im Vietnamkrieg gefallenen Vater.

Das jederzeit überragende songwriterische Niveau ist das, was Alice in Chains ausmacht, weswegen ich mich trotz des tragischen drogenbedingten Ablebens von Layne Stanley (R.I.P.) „Black Gives Way To Blue“ durchaus mag. Doch erst das ganz spezielle Flair macht „Dirt“ zu dem, was es ist – eines der großartigsten Alben der 90er und eines der vollkommensten Rockalben aller Zeiten.

http://www.youtube.com/watch?v=gl2EOlhwnIM

http://www.youtube.com/watch?v=j717wuo1snk

http://www.youtube.com/watch?v=8AJT8PCzZFY

http://www.youtube.com/watch?v=Rs6RefV1td4

--

trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]