Home › Foren › Maximum Metal › Zeitmaschine – früher war alles besser › Eddies Plattenkiste: Die 90er Jahre › Re: Eddies Plattenkiste: Die 90er Jahre

PJ Harvey – To Bring You My Love

Diese Melodie, diese tiefergelegte Gitarre…gleich zu Beginn wird diese Tonfolge dem Hörer ins Fleisch gebrannt. Leise baut sich dahinter das Wabern der Orgeln auf. Die ersten Nackenhaaare stellen sich auf, noch bevor der Gesang einsetzt. Und dann kommt er: I was born in the desert, I been down for years, jesus come closer, I think my time is near. Immer aggressiver und vorwurfsvoller wird ihr Ton, immer mehr wird der Hörer in die Ecke gedrängt. Die Arrangements sind wohlakzentuiert, das Anschwellen und Abebben der Gitarre gut platziert, der Fokus liegt hier jedoch eindeutig auf dem Gesang, der nie so gnadenlos tief ins Knochenmark drang, der nie so sehr den Erdboden erbeben lies, der nie so eine erstaunliche Ähnlichkeit zu Diamanda Galas aufwies. Forsaken heaven, cursed god above, lay with the devil, bring you my love.

So konzentriert und präzise klang sie bisher nie. „To Bring You My Love“ erschien 1995 als drittes Album (viertes, wenn man „4-Track Demos“ mitzählt) von PJ Harvey und ist das erste, ab dem alles anders wurde.

Erstmal Bestandsaufnahme: was hat sich denn verändert im Vergleich zu „Dry“ und „Rid of Me“? Erstens: Die Produzenten. Stand bei „Rid of Me“ noch Steve Albini hinter den Reglern, waren hier unter anderem Flood, der zuvor schon bei Depeche Modes „Songs of Faith and Devotion“ brillante Arbeit geleistet hat, Harveys langjähriger Freund/Weggefährte John Parish, diesmal aber auch verstärkt sie selbst für das richtige in-Szene-setzen des Klangbilds verantwortlich – beim Garagensound von ROM, so gut er auf dem Album auch klang, konnte man jedenfalls nicht bleiben. Dem dunklen, lasziven, minimalistischen, rhythmisch ausgerichteten Gossendisco von „Down By The Water“ schneiderte man ein knarzendes, basslastiges elektronisches Gewand auf den Leib, das perfekt sitzt. Der Klang vom repetitiven „I Think I’m A Mother“ ist sonderbar gedämpft, während das Flüstern PJ Harveys bei „Working For The Man“ ganz nah am Ohr zu sein scheint. Der Drummer klopft einen monotonen Rhythmus, leise wummert der Bass, dann kommen dieses Rasseln und diese geheimnisvoll schummrigen Gitarrentöne hinzu. Und wo kommen diese anderen Stimmen und Störgeräusche her? Es brodelt unter der Oberfläche. I’m just working for the man.

Der Sound ist deutlich klarer, druckvoller geworden – doch das Produzententeam wusste, was Songs wie „Meet Ze Monsta“ und „Long Snake Moan“ brauchten; Feedback, Verzerrer, Lärm, diesmal aber einen sonderbar knorrig elektrischen wie beim erstgenannten Song. Allerdings auch einen wüstensandtrockenen und -heißen bei „Long Snake Moan“. Der Song dient wohl als Reminiszenz an vergangene Tage, baut sich jedoch fetter, lauter, selbstbewusster, breitbeiniger vor dem Hörer auf. Mit einer Stimme, als wäre seit Tagen kein Tropfen Wasser mehr ihre Kehle runtergeflossen, und mit einem aggressiven, herausfordernden Ausdruck fragt sie den Hörer zu kollabierenden, dröhnenden Gitarren: Is my voodoo working? Man fühlt sich gegen die Wand gedrückt und muss bejahen.

Was sich ebenfalls gegenüber „Rid of Me“ verändert hat, ist die Besetzung: PJ Harvey war ursprünglich das Synonym für eine Trio-Bandbesetzung, mit Polly Jean an dessen Front. Seit 1995 steht der Name für Harvey als Solokünstlerin, mit dem Wechsel kam ein völlig neues künstlerisches Selbstverständnis. Die Songs sind abwechslungsreicher arrangiert, teilweise immer noch wütend, gitarrenorientiert und offensiv, klingen aber zu keinem Zeitpunkt mehr nach Band. Mit dieser Kursänderung fühlten sich einige frühe Fans, die Leute, die die ersten beiden Alben als Kreuzung aus Patti Smith und Sonic Youth beschrieben, auf den Schlips getreten; wo war der Schmutz, die ungestüme Wut, die Obsession, der Wahnsinn hin? Diese blieben fester Bestandteil des Sounds, auch wenn die Lo-Fi-Ästhetik ad acta gelegt wurde; in „Send His Love To Me“ vermag es Madame Harvey, begleitet von simplen Akkorden der Akustikgitarre und melancholischen Streichern, mit flehender, sich überschlagender Stimme eine Besessenheit und Verzweiflung auszudrücken, deren Intensität durchaus an die der besten Momente von „Rid of Me“ anknüpfen konnte – nur eben auf andere Art und Weise. Doch sie konnte das Spektrum ihres Ausdrucks auch beträchtlich erweitern; „Teclo“ und „The Dancer“ sind tiefdunkler Blues, dabei immer voller neugewonnener Eleganz, „C’Mon Billy“ basiert auf einer sehnsuchtsvoll-schönen Melodie. PJ Harvey hat sich mit „To Bring You My Love“ neue Möglichkeiten erschlossen, sich selbst aber auch ihre gewissermaßen schon fast charakteristische, verführerische, aber auch unnahbare Aura aufgebaut. Sie manifestierte sich als große Geschichtenerzählerin; führte einen durch geheimnisvolle, dunkle Korridore, durch obskure, versiffte Bars, zu stillen und doch so tiefen Gewässern, die oft ein tragendes Element in ihren Alben sind und jede der Wasserleichen scheint eine Geschichte zu haben, die erzählt werden will. Geschichten vom Tod, von Liebe, Hass und Gewalt. Flehende Todessehnsucht trifft auf unbedingten Lebenswille, Leiden mit Stil, Schauerromantik ohne Kunstblut.

„To Bring You My Love“ bietet große Songwriting-Kunst und ebensolche Atmosphäre vom ersten bis zum letzten Ton und ist somit eine beeindruckende Visitenkarte der meiner Meinung nach wohl wandlungsfähigsten, faszinierendsten und schlichtweg besten (Rock)Sängerin aller Zeiten.

http://www.myspace.com/pjharvey

Lycia – A Day In The Stark Corner

![]() Dieses Bild war etwas zu groß. In der Original-Größe [622×622 Pixel, %3$sKB] ansehen? Einfach klicken. Maximum Pictures!

Dieses Bild war etwas zu groß. In der Original-Größe [622×622 Pixel, %3$sKB] ansehen? Einfach klicken. Maximum Pictures!

(Erst Album hören, dann Review lesen. Und ja, es geht, wenn man so will, tatsächlich nur in den letzten zwei Abschnitten um die Musik an sich, haha.)

Die Luft war merkwürdig feucht. Er schaute aus dem Fenster. Warum hatte er ihr Foto nicht schon längst weggeschmissen, dachte er sich, wieso belastete ihn immer noch ihr Anblick an der Wand, wieso war er auch jetzt nicht völlig allein? Es könnte daran liegen, dass er sie noch liebte, es könnte auch an seiner bloßen Motivationslosigkeit und Lethargie liegen, was sogar etwas wahrscheinlicher war, bei genauerer Betrachtung fand er beide Antwortmöglichkeiten unbefriedigend. Mit jedem Tag schienen die Wände dieses verdammten Hauses näher zu rücken, manchmal bildete er sich ein, es zu sehen. Er fasste sich, ging aus dem Haus, schloss die Tür, befreite sich aus ihrer Umklammerung. Diese Landstraße sah so verwahrlost und vergessen aus, genau wie der ganze Ort, sein Kontakt zur Zivilisation und zur dichtbevölkerten nächsten Stadt hing am seidenen Faden. „Sie haben uns vergessen“, dachte er und korrigierte sich sogleich, „sie haben mich vergessen“. Es war früher Abend und der Himmel hing dunkelgrau und schwer über seinem schmerzenden Schädel. Es hatte sehr lange in dieser Gegend nicht mehr geregnet, bald würde es anfangen, er konnte sich kaum daran erinnern, wie Regen war. Einige hundert Meter ist er neben dieser Landstraße mit ihren verblichenen Konturen hergegangen, sein Haus noch deutlich im Blickfeld, wenn er sich umdrehte, und bog dann ab in Richtung des mit graubraunen Grasbüscheln bewachsenen Hügels. Hier konnte ihn nichts mehr halten. Zielstrebig und entschlossen ging er in die Leere, mit marschähnlich festem Gang.

Es war nun Nacht, zumindest später Abend, viel dunkler als zu seiner Aufbruchszeit. Er wusste nicht mehr, welche Kraft ihn dazu angetrieben hatte, zu gehen, sein Gang wurde etwas langsamer, doch geradezu willenlos ging er weiter. Er konnte theoretisch zurückkehren, obgleich das Haus und die Landstraße schon längst aus seinem Blickfeld verschwunden waren. Der Hügel, den er bisher immer nur vom Weiten gesehen hat, war sehr viel größer, als er bisher angenommen hatte und schien immer größer zu werden, je höher er ging. Oben angekommen hielt er kurz inne und betrachtete die Landschaft. Er stieg hinunter. Unter einem Felsvorsprung setzte er sich hin. Die tonnenschweren tiefgrauen Wolken entluden sich nun im strömenden Regen und lautem Donner. Seine Lider schlossen sich.

Die Landschaft ist von einer solch scheinbar unendlichen Weite, dass man den Eindruck bekommt, sie erstrecke sich über den ganzen Erdball. Der bloße Anblick dieser kargen, leblosen Steinwüste zwingt einen zur Resignation und doch kann niemand ihre Schönheit leugnen. Es war Morgendämmerung, der Himmel klarte langsam auf. Die aufgehende Sonne ließ die Wolken in einem zart rötlichen Licht schimmern.

Er öffnete die Augen, wie er es immer tat, wenn die gnadenlos grelle Sonne ihm keine Ruhe ließ. Er stand nicht auf. Es war Morgen, es war leider schon wieder Morgen und ihm dämmerte, dass er wohl noch lebte. Wie viel Zeit seit seinem Aufbruch vergangen war, konnte er nicht einmal schätzen, zwischen wenigen Wochen und mehreren Jahren könnte es alles sein und er hatte nichts, woran sich seine Wahrnehmung festhalten könnte. Zu seinem Haus oder auch nur der Landstraße konnte er nicht mehr zurückkehren, er konnte sich nicht einmal mehr an sie erinnern. Nun beschloss er, doch aufzustehen, was ihm zunächst nicht gelang, sein Körper war wie versteinert. Unter furchtbaren Schmerzen konnte er die Starre überwinden, taumelte vorwärts, immer weiter, ohne zu wissen, ohne darüber auch nur darüber nachzudenken, wohin. Es gab kein Ziel und keinen Grund mehr, keinen Weg, keinen Anfang und kein Ende, keine Richtung.

Immer mehr fühlte er, wie feine Luftzüge ihn umspielten. Sie setzten sich immer mehr zu einem Bild, einem Wesen zusammen. Er konnte es nicht berühren, sofort rann die Erscheinung durch seine Finger, sie hielt sich nicht einmal dauerhaft in seiner Wahrnehmung. Die Winde umgaben ihn und zogen ihn mit sich. Er drehte sich im Kreis.

I don’t think about her anymore, I don’t think about her at all…

Er saß auf einem Felsen und beugte seinen Oberkörper nach vorne und wieder zurück, mantraartig diese Zeilen wiederholend. Die Erscheinung war weg, doch er immer noch nicht bei seinem Selbst. I don’t think about her at all…

Er lehnte an einem großen Felsen, in einer äußerst unkomfortablen Haltung, die seine Rückenschmerzen nur noch zusätzlich verstärkte. Sein Blick war vollkommen starr und leer. Die Wunden an seinem ausgemergelten Körper weiteten sich aus, entzündeten sich und schienen nicht zu verheilen. Er konnte sich nicht daran erinnern, wie es war, ohne Schmerzen zu leben, er konnte es sich nicht vorstellen. Er konnte sich nicht bewegen. We must not run, must not fight, we must stay here forever…

Im Traum sah er sie erstaunlich deutlich, auch ihr Gesicht, und es kam ihm sogar irgendwie bekannt vor.

Er öffnete die Augen. Es war wahnsinnig sinnlos und unvernünftig, die Augen zu öffnen, vor allem war es wahnsinnig sinnlos und unvernünftig, die Augen zu öffnen, wenn sich die Morgendämmerung nur schwächlich andeutete, doch er konnte es nicht verhindern. Es war sonderbar, doch angenehm kühl um diese Zeit, das hatte er vorher nie wahrgenommen, doch er genoss es schon beinahe. Wieder umgaben ihn diese Winde, wieder erschien diese Gestalt vor seinen Augen. Mit aufsteigendem Glücksgefühl und gleichzeitigem Entsetzen erkannte er ihr Gesicht. Die Welt um ihn herum wurde immer dunkler und trüber, während ihre Umrisse immer klarer wurden. Mit unsicheren Schritten bewegte er sich auf sie zu. Er stolperte.

Man kann bei „A Day In The Stark Corner“, dem zweiten offiziellen Album des amerikanischen Darkwave-Projekts Lycia, nicht wirklich von einem deutlichen musikalischen Umbruch sprechen, höchstens noch von einer Fokussierung. Wie schon bei „Ionia“ wird das musikalische Fundament von stoischen, monotonen, statischen Drumbeats, flächigen Keyboards und verspulten Gitarren mit dem Lycia-typischen Klang gebildet, manchmal huscht auch Mike VanPortfleets charakteristischer Flüstergesang durch die Szenerie. Ummantelt werden die Kompositionen auch wieder von einem damaligen Markenzeichen, dem LoFi-Sound. Doch gerade in dieser Hinsicht klingt ADITSC zwar oberflächlich ähnlich, in seiner Wirkung doch grundsätzlich anders als seine Vorgängerveröffentlichungen; mutete das Vierspur-Aufnahmegerät ehemals noch wie eine Begrenzung der Möglichkeiten an, so konnte VanPortfleet seine Eigenheiten und vermeintlichen Nachteile so nutzen, dass sie die erzielte Atmosphäre tragen und angemessen in Szene setzen konnten. Die Drums hallen aus weiter Ferne, die subtilen Harmonien und Melodien, die dröhnenden Untertöne vernebeln die Sinne und die Stimme scheint von allen Richtungen und aus dem Nirgendwo zu kommen. Selten verstand es jemand so gut, aus dem Gerät so viele Möglichkeiten herauszuholen, selten entwickelte ein eigentlich so karger und spartanischer Gesamtsound eine solche Größe und Tragweite, selten hat der Sound die Gesamtwirkung der Musik so unterstrichen und hervorgehoben; „A Day In The Stark Corner“ ist Breitwandminimalismus, ist Leere in Reinform, erlebt aus dem Blickwinkel eines Einzelnen.

Steht hinter dem marschähnlichen Rhythmus von „And Through The Smoke and Nails“ noch eine treibende Kraft, der Wunsch, der Isolation zu entfliehen, so findet man sich bald wieder in windzerklüfteter, desolater Leblosigkeit. Die völlige Freiheit wird von der absoluten Ausweglosigkeit, von der über die menschliche Vorstellungskraft hinausgehenden Weite der Wüste überschattet, von dem Gefühl, der einzige Mensch, eines der wenigen Lebewesen in dieser in sich geschlossenen Welt zu sein. Immer mehr wird die Psyche von diesem Bewusstsein zermahlen, bis man keine äußeren und irgendwann auch keine inneren Anhaltspunkte mehr hat, bis man Zeit und Richtung vergisst, bis man sich selbst nicht mehr findet. Der so einlullend und weich scheinende Ambient Wave-Sound lässt den Hörer aus seiner Umarmung fallen. „A Day In The Stark Corner“ ist keine Fantasiewelt, in die sich der Hörer flüchten kann, keine Note strahlt so etwas wie Pathos oder Romantik aus, das hier vertonte Leid hat nichts mit Ästhetik, Eskapismus oder Genuss zu tun, wie es im Gothic-Umfeld gemeinhin üblich ist, es eigentlich auszeichnet. Die Gefühle, die hier vertont werden, fressen sich tief und gnadenlos ins Innerste, sind unmittelbar und direkt, geradezu greifbar. „A Day In The Stark Corner“ wurde von Mike VanPortfleet (fast) im Alleingang komponiert, eingespielt und produziert – ein Umstand, den man dem Album in jeder Note anhört. Somit steht ADITSC eher in der Tradition von Werken wie „Closer“, „The Marble Index“ und gewissermaßen auch „Cop“, geht für mich vielleicht sogar noch einen Schritt weiter.

VanPortfleet ist mit diesem Werk die drastischste, radikalste, konsequenteste Vertonung von Tristesse, Leere und Isolation gelungen, die ich jemals gehört habe. „A Day In The Stark Corner“ klingt wie das letzte Album aller Zeiten vom letzten Menschen dieser Erde.

Lycia – Live

Live-Alben sind ja so eine Sache, in meiner Welt vor allem eine, die man nicht unbedingt braucht. Ähnlich wie Best Of-Compilations kranken Live-Tondokumente oftmals daran, dass die Songs aus dem Kontext herausgerissen, ihrer ursprünglich erzielten Atmosphäre beraubt wirken. Und selbst wenn nicht, selbst wenn es eines der Live-Alben ist, auf denen man die Tracklist eines Studiowerks 1:1 nachgespielt hat, so bleibt im Vergleich zur Studio-Aufnahme doch meist ein wichtiges Detail auf der Strecke: der Sound. Auch dieser gehört zum Gesamtwerk, auch dieser trägt manchmal einen hohen Anteil an der Gesamtatmosphäre, er ist manchmal ein detailverliebtes, feingliedriges Werk harter Arbeit, selbst der für entsprechende Verhältnisse beste Live-Sound ist insofern meist keine Verbesserung. Desweiteren ist es immer ein schwieriges Unterfangen, die Stimmung eines Live-Konzerts auf Konserve zu übertragen, welches in unschöner Regelmäßigkeit scheitert. Es gibt auch wirklich tolle Live-Alben wie „Earth Inferno“ von Fields of the Nephilim und „Toward the Within“ von Dead Can Dance (die beide nur knapp an meiner Top 46 gescheitert sind), bei denen die erwähnten Mankos vergleichsweise wenig ausgeprägt sind, doch kein weiteres Live-Album konnte meine Auffassung bisher so eindrucksvoll widerlegen wie „Live“ von Lycia.

Angefangen bei Sound: es dröhnt, rauscht und scheppert, es ist ein Gesamtsound, der eigentlich die meisten feinen Details unter sich begräbt – und schlichtweg das Beste, was der Musik von Lycia passieren konnte. Mike VanPortfleet konnte zwar auf „A Day In The Stark Corner“ mittels 4-Track-Aufnahmegerät einen weit hallenden, dabei seltsam gedämpften Klang erzeugen, der besser nicht zum Album hätte passen können, doch in diesem neuen Kontext profitieren Songs wie „The Body Electric“ und „Pygmallion“ vom tiefen Dröhnen, vom allgemein größeren Soundvolumen. Und während „The Facade Fades“ vom zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlichten „The Burning Circle and Then Dust“ und „A Brief Glimpse“ vom 1991er Debütalbum „Ionia“ vom allzu weichen, sich wie eine Decke um die Songs legenden Gesamtsound der Wind aus den Segeln genommen wurde, legt man hier den Fokus eher auf den perkussiven Unterbau. Die Stücke entfalten sich in den hier vertretenen Versionen zu großen schwarzen Monumenten, einsam, kalt, abweisend, geheimnisvoll, gefährlich. Bands wie The Angelic Process und Nadja, die sich erst Jahre später gründen sollten, standen bzw. stehen der hier gebotenen Klangästhetik deutlich näher als Formationen wie Earth und Sunn O))).

Ferner ist Mike VanPortfleet und David Galas mit „Live“ das Kunststück gelungen, das Album eben nicht wie eine beliebig zusammengewürfelte Best Of erscheinen zu lassen, sondern die Stücke aus dem eigentlichen Kontext zu heben und ihnen einen neuen zu verleihen. Kein Live-Tondokument ist so in sich geschlossen, keins ist so sehr Gesamtkunstwerk wie das hier besprochene. „Pygmallion“ und „Fate“ entfalten sich in diesen Versionen zu Klangkathedralen von beeindruckender Größe und erstaunlicher Architektur. „Live“ ist interstellare, nachtschwarze, höchst faszinierende Musik zwischen Ambient, Dark Wave und Drone, so dunkel und erdrückend unüberblickbar wie der Weltraum, so romantisch und schön wie der Blick in einen klaren Nachthimmel.

Der zentrale Grund, weshalb „Live“ in dieser Liste auf einem so hohem Platz rangiert, ist jedoch das fast 20-minütige Mammut-Instrumental „The Last Thoughts Before Sleep (Sun Beats Hard)“.

Über gut drei Minuten erstrecken sich zunächst die Soundkollagen aus Rauschen und Störgeräuschen, bis der sich im ganzen Raum ausbreitende Hall des Drumcomputers und ein erstes tiefes Wummern der Gitarre einsetzen. Man legt immer mehr Soundtexturen übereinander, allmählich steigt immer mehr warme Luft auf, doch gibt es im Stück zunächst nur drohende Vorausahnungen wirklicher Bewegung. Ab ca. neun Minuten nehmen die Geräuschkulissen vom Anfang wieder kurzzeitig das Zepter in die Hand, bis unvermittelt wieder die Klänge des Drumcomputers dem Hörer entgegenschallen, nun lauter, schneller, vehementer. Wespenschwarmartig flirren die extrem effektgeladenen Gitarren mit den Synthesizern um das rhythmische Gerüst, die Luft wird dünner, die Bodenhaftung schwindet. Was ab ca. 13:00 passiert, ist nicht weniger als das musikalische Äquivalent zu einem Hurrikan, von einer mit sich reißenden Intensität, die einen atemlos zurücklässt, die Synthiewellen umspielen nunmehr nur noch das laute, hypnotische Wirbeln des Drumcomputers.

Lycia führten dieses Stück ein einziges Mal 1993 beim beautifulnoise-Festival auf, Mike VanPortfleet sagte in einem Interview, man habe „The Last Thoughts before Sleep (Sun Beats Hard)“ extra für diesen Zweck komponiert. Es ist für mich das Herzstück einer fantastischen Visitenkarte dieser großartigen und originellen Formation, ein Stück, das vom Anfang bis zum finalen minutenlangen Ausbluten absolut perfekt ist.

Anathema – Alternative 4

We are just a moment in time,

A blink of an eye,

a dream for the blind

Anathemas musikalische Entwicklung verlief eigentlich recht kohärent und flüssig, einzig zwischen dem 1996er Werk „Eternity“ und dem zwei Jahre später erschienenen Nachfolger „Alternative 4“ gibt es einen wirklichen Bruch. „Alternative 4“ klingt im Grunde genommen wie die absolute Antithese zum Vorgänger. „Eternity“ war ein absolut typisches Übergangsalbum, unbequem sitzend zwischen dem Doom Metal früherer Tage und den sanfteren Klängen, die später den Sound bestimmen sollten. Bei „Alternative 4“ hatte die Band ihren Stil nun überraschend schnell gefunden, die Metamorphose von einer eher unscheinbaren Death Doom-Combo zu einer höchst eigenständigen Formation irgendwo in der Schnittmenge von Alternative- und Progressive Rock war nun endgültig vollzogen. Mit „Alternative 4“ haben Anathema ihren Stil definiert und perfektioniert (wenngleich sie diesen auf den Folgealben um einige feine Nuancen erweitern und weiterentwickeln konnten). „Eternity“ versank in Bombast, über den Stücken lag eine dicke Schicht Keyboard-Kleister (Hmm, das klingt jetzt eigentlich negativer, als es gemeint ist…ich schätze das Album sehr, keine Frage). „Alternative 4“ klingt im Vergleich dazu geradezu spartanisch.

Die Produktion ist glasklar und angenehm natürlich. Der Klang der Streicher und die perlenden Läufe des Klaviers (meist wird ein echtes Klavier eingesetzt, Keyboard relativ selten) haben einen nicht unwesentlichen Teil zur Atmosphäre beigetragen. Die Kompositionen sind durchdacht und feingliedrig, geradezu minimal arrangiert und haben nun viel Luft zum Atmen. Diese Reduktion aufs Nötigste war den Songs auf jeden Fall zuträglich; gerade die erwartungsvolle Stille zwischen den Klängen schafft eine ungeheure Dichte und lässt die musikalischen Akzente noch besser wirken. Selbst in den stillsten, fragilsten und zartesten Momenten sind die Stücke noch sehr spannungsreich, einzig „Fragile Dreams“ wirkt etwas lasch (wenn da mal keine Steine in meine Richtung fliegen, haha…). Neben der größeren kompositorischen Reife der Musiker hat sich vor allem Sänger Vincent Cavanagh um ein Vielfaches steigern können. Schöpfte er früher seinen Charme und sein Charisma aus einer latenten Unbeholfenheit und Imperfektion seines Vortrags, so ist seine stimmliche Beherrschung hier geradezu beängstigend. Doch einen wirklich guten Sänger macht keine technische Perfektion, sondern die emotionale Ausdrucksstärke aus – auch da konnte Vincent Cavanagh bemerkenswert nachlegen. Man wäre versucht, die Texte als überzogen oder gar kitschig zu bezeichnen, wären sie nicht von einer Band wie Anathema in Szene gesetzt und vor allem einem Sänger wie Vincent Cavanagh intoniert worden. Jede einzelne Zeile klingt wie immer wieder gefühlt, durchlebt und durchlitten, jede Phrasierung, jeder Schrei, Seufzer und Atemzug klingt so ehrlich und glaubwürdig, dass es fast schon unangenehm wird. Für eine solche schlichtweg brillante Performance wäre kein Grammy, sondern eigentlich ein Oscar fällig. Mindestens. Und dann treffen die Lyrics in Verbindung mit der Musik so gnadenlos, gezielt und präzise jedes Mal diesen einen wunden Punkt, wo es am meisten schmerzt. Jemanden, der zumindest ansatzweise nachvollziehen kann und vielleicht auch selbst durchlebt hat, was hier vertont wurde, können Melancholie-erfüllte, tränenerstickte Glanztaten wie „Shroud of False“ und „Lost Control“ unmöglich kalt lassen.

Für diese Stimmung zeigt sich vor allem der damalige Bassist Douglas Patterson verantwortlich, sechs der zehn Songs gehen auf sein Konto. Nach den Aufnahmen zu „Alternative 4“ stieg er aus und hob sein Projekt Antimatter aus der Taufe, wenn man so will, ist dieses Album also sein Abschied von Anathema. Der wohl eindrucksvollste Song aus seiner Feder ist der Titeltrack des Albums. Der Titel „Alternative 4“ bezieht sich auf das Buch „Alternative 3“ von Leslie Watkins; angesichts einer globalen Katastrophe (Atomkrieg) werden der Menschheit drei Möglichkeiten zu überleben geboten. Hinter „Alternative 4“ steht Pattersons eigener Gedankengang: es gibt keine Überlebensmöglichkeit. Die Vertonung der Endzeit, der letzten Minuten vor dem Untergang, ist hier auf beispiellos beklemmende und fesselnde Art gelungen. Schwebende, hohe Keyboards durchziehen das Stück, die lauten Drums und die Gitarrenakzente sind sparsam eingesetzt und genau deshalb so schmerzend. Drehschrauben-Spannung, die Ihresgleichen sucht. Der Gesang ist gezeichnet von einem kontrollierten Zorn, die Worte hängen schwer, geradezu erstickend in der Luft. In der dritten Strophe setzen das Drumming, die Gitarren und das Klavier aus, einzig das Flirren des Keyboards und der Gesang sind noch da. I’ll dance with angels to celebrate the holocaust, and far beyond my far gone pride is knowing that we’ll soon be gone – knowing that I’ll soon be gone. Cavanaghs Ausdruck ist jenseits von Angst, Verzweiflung und Hysterie; nur noch gezeichnet von dem Wissen, dass die Welt bald untergehen wird und er mit ihr, und der starren Akzeptanz des Unvermeidlichen. „Knowing that I’ll soon be gone“. Symbolische letzte Worte. Es folgt eine ungeheuer qualvolle Steigerung, die Anspannung wird geradezu unerträglich. Das Fieseste und Schlimmste an „Alternative 4“ ist der unerwartete Fade-out und dass der Hörer nicht mit dem sich ankündigenden Ausbruch erlöst wird.

Nach diesem Preludium zur Apokalypse zieht einen das folgende „Regret“ wieder ins Leben, obgleich der Grundton eindeutig pessimistisch bleibt. Das Stück wird von Akustikgitarren geprägt, es baut sich auf und ebbt wieder ab, vor allem ist es trotz seiner Nachdenklichkeit und Melancholie aber sehr kraftvoll. Es liegt vielleicht auch am Einsatz der Hammond-Orgel, aber hier wird auch der große Einfluss von Pink Floyd besonders deutlich. Es haben sich gewiss schon viele daran versucht, doch kaum einer, eigentlich keiner weiteren Band ist es bis dato so gut gelungen, dieses spezielle Feeling zu transportieren, welches die besten Songs späterer Veröffentlichungen von Floyd auszeichnete.

Das kompositorische Niveau ist hier (fast) durchgängig so hoch wie auf eigentlich keiner weiteren Veröffentlichung von Anathema, doch einen Song möchte ich noch ganz besonders hervorheben: „Re-Connect“. Die gesamte Band incl. Sänger steigt sofort ein, man glaubt zunächst, es hier mit einem recht gradlinigen Rocksong zu tun zu haben. Kaum ist die Strophe zu Ende, ebbt das Stück ab, Vincent seufzt, als richte er sich direkt an den Hörer: I could never turn to you, I was silenced by the look in your eyes, I feel I’m slipping back again. Erneut nimmt das Stück eine Wendung, die Handbremse wird gelöst, der Song baut sich zu erstaunlicher Größe auf. Die Dualität zwischen der puren Zerbrechlichkeit und Schönheit des Gesangs und der wachsenden Kraft und Aggression im instrumentalen Bereich ist in ihrer schieren Intensität kaum auszuhalten. Irgendwann haben die Musiker selbst diese Energie nicht mehr unter Kontrolle, die Drums überrollen sich selber, „Re-Connect“ steigert sich zu einem emotionalen Orkan. Come on and twist that knife again, well I’d like to see you fucking try, never going back again. Der Song stürzt von da an in einer Spirale unaufhaltsam in den Abgrund. Die Essenz einer zerrütteten Beziehung, ein vielleicht jahrelanger Kampf, komprimiert auf nicht einmal vier Minuten. Der vielleicht beste Song, den Anathema je geschrieben haben.

Visions from a dying brain,

I hope you don’t understand.

http://www.youtube.com/watch?v=sKfu2DlH3pE

http://www.youtube.com/watch?v=_2aXu9psCXY

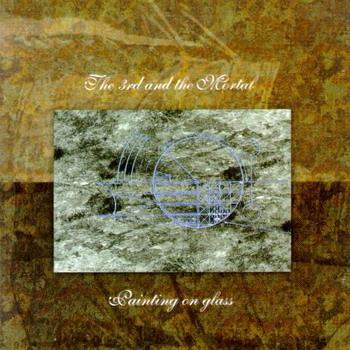

The 3rd and the Mortal – Painting on Glass

Aus einem dunklen, näher kommenden Rauschen schallen immer wieder Trombonen, bis sich rituell anmutendes Drumming hinzugesellt. Die musikalische Umgebung ist voll von erstickendem Rauch und bis auf die beschwörende Stimme von Ann-Mari Edvardsen und gelegentlich aufflackernde Blasinstrumente absolut finster. Der sich bereits mit dem ersten Song öffnende Höllenschlund von „Magma“ ist als Mischung aus Dead Can Dance, Angelo Badalamentis „Night Life in Twin Peaks“, den düstersten Momenten von Pink Floyd und rituellem Dark Ambient einigermaßen gut umrissen und doch nicht annähernd erfasst. Ein musikalischer Fiebertraum. Nahtlos geht das Stück in das folgende „Commemoration“ über, welches nach Trombonenintro eine zwar unerwartete, aber trotzdem gut in den Gesamtkontext passende Wendung nimmt. In völliger Selbstverständlichkeit brechen gleich drei Gitarren durch die Stille. Aus der trägen, zäh fließenden Lava entwachsen die schönsten, traurigsten, faszinierendsten Melodien, um gleich wieder verworfen und durch neue entsetzt zu werden. Ann-Mari Edvardsen beeindruckt durch gesangliches Variantenreichtum, das Stück fließt durch zahlreiche elegante Wendungen. „Persistent and Fleeting“ wird eingeleitet von den ganzen Song dominierenden Schamanengesängen, bald wird die aufgebaute bedrohliche Stimmung von Gitarrenwänden eingerissen. Der Song windet sich, er pulsiert, er bricht aus und legt sich im ständigen Beibehalten seiner Energie und Dynamik wieder auf die Lauer. Erneut ziehen Dead Can Dance am inneren Auge vorbei, erneut wird der Vergleich sofort wieder verworfen. Und doch sind Parallelen zu DCD auf „Painting on Glass“ omnipräsent, manchmal in direkten Anleihen, meistens durch die Gemeinsamkeit der weltmusikalischen Offenheit beider Bands.

Dass sich dazwischen die stille, minimale Ballade „Crystal Orchids“ befindet, die durch Verfremdung so klingt, als ob sie in einem Schrank sitzend eingesungen wurde, und in der musikalischen Kulisse absolut nicht fehl am Platze erscheint, wirkt paradox. Diese gewisse Paradoxie durchzieht das ganze Album, sein Fluss und seine Entwicklung sind stets unberechenbar, auch nach zahlreichen Hördurchgängen noch überraschend und irgendwie höchst lebendig. Es ist erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit The 3rd and the Mortal erst minutenlange Ewigkeit, ausgefüllt von einem Hauch von Nichts, zelebrieren und dann den Hörer aus allen Wolken fallen lassen. Besonders eindrucksvoll ist dieser Konstrast bei „Dreamscapes“; beginnend mit ungewöhnlich hart einbrechenden Gitarrenwänden geht es über in zarte, ätherische Ambient-/New Age-Flächen, die folgenden Doom-Riffs werden abrupt unterbrochen vom Einsturz des Szenarios. Die Band konzentriert sich im weiteren Verlauf auf das Beibehalten einer bedrohlichen Atmosphäre, die folgenden Stücke sind oft nur ineinander greifende Fragmente, Stimmungen, Flächen von unüberblickbarer Weite. Einer der wenigen Songs, die auch losgelöst von diesem Kontext funktionieren, ist „Veiled Exposure“: eine idyllische Ruheinsel inmitten von Brodeln und Eruptionen. In den letzten Stücken klingt „Painting on Glass“ erneut wenig greifbar und collagenhaft, die in „Vavonia Part II“ deutlich werdenden Doom Metal-Wurzeln werden von Dunkelheit und Leere begraben.

Schon zu ihrer Anfangszeit waren The 3rd and the Mortal musikalische Querdenker. Sie spielten eine Art zarten, fragilen Gothic Metal mit deutlicherem Bezug zu Folk und Prog Rock als zu Death Doom und ganz ohne männlichen Growler, bevor dieser Sound über einen kleinen Liebhaberkreis hinaus salonfähig werden konnte. Sie trennten sich von ihrer Frontelfe Kari Rueslåtten und übergaben den Posten am Mikro der gesanglich wesentlich variableren Ann-Mari Edvardsen. 1996 wurden sie mit „Painting on Glass“ radikal experimentell, ein Jahr nach dem Erfolg von The Gatherings „Mandylion“. Mit den Folgealben wandten sie sich vom Metal in einer beispiellosen Konsequenz ab, bevor The Gathering und Paradise Lost in eine ähnliche Richtung tendierten, dies jedoch bei weitem nicht so drastisch. Ein typischer Fall von „seiner Zeit voraus“: die eh nicht sonderlich große frühe Anhängerschaft verabschiedete sich mit „Painting on Glass“, spätestens aber mit „In This Room“, im Gegensatz zu beispielsweise The Gathering oder Anathema konnte sich die Band jedoch vergleichsweise wenig neue Hörerschichten erschließen. Kommerziell/karrieretechnisch also mal grandios alles falsch gemacht. Und künstlerisch? Zumindest noch auf dem besprochenen Album so ziemlich alles richtig. „Painting on Glass“ wirkt gleichermaßen explosiv und unberechenbar wie fließend, ist so verstörend wie idyllisch-schön. Eines der für mich faszinierendsten, mutigsten und besten Metal(?)-Alben der 90er.

http://www.youtube.com/watch?v=3UOxp42lWhQ

http://www.youtube.com/watch?v=CrpDOTTNOMk

http://www.youtube.com/watch?v=FpBo7xWE0j0

http://www.myspace.com/the3rdandthemortal

Fields of the Nephilim – Elizium

Tell me…what is reality?

Na, Kinder, alle schön die Nebelmaschinen angeschmissen, die Familienpackung Mehl rausgeholt und den ranzigen Cowboyhut aufgesetzt? „Hä, nein, wovon redet dieser Schwachkopf da überhaupt?“ So oder so ähnlich trat die britische Gothic Rock-Formation Fields of the Nephilim Mitte der 80er in Erscheinung. Gewiss lag es am anfangs noch recht konventionsgebundenen Sound, doch vor allem auch an eben diesem Auftreten, dass die Band anfangs noch als The Sisters of Mercy-Klon gebrandmarkt wurde, doch man konnte sich recht schnell davon emanzipieren. War die Western-Ästhetik bei den Sisters noch dem Faible für komische Hüte vom damaligen Gitarristen Wayne Hussey (The Mission) geschuldet, so gingen die Fields das Ganze wesentlich tiefgreifender, ambitionierter, irgendwie ernster, regelrecht konzeptuell an – im Auftreten, audio-visueller Ästhetik und den Texten vermischte Bandkopf Carl McCoy Spaghetti-Western mit postnuklearem Endzeitszenario, Lovecraft mit Crowley, Schamanismus mit Chaosmagie und der Nephilim-Legende. Und während der Trend damals eher Richtung Drumcomputer ging, setzte man bei Fields of the Nephilim eher auf einen natürlichen, erdigen Sound, der die Band als eine der ersten (jaja, The Cult…andere Geschichte) in die Nähe von Hard Rock rückte.

Von Kritikern gelobt und mit einer großen Fanbase im Rücken avancierte Fields oft he Nephilim Ende der 80er somit zu den wohl wichtigsten und einflussreichsten Protagonisten des Gothic Rocks der zweiten Welle – doch die konventionellen Songstrukturen wurden McCoy allmählich zu plump und einengend, konnten sie die erzielte Atmosphäre doch kaum wirklich tragen. Was auf den ersten beiden Werken nur angedeutet wurde, kommt hier in einer bis dato ungeahnten Konsequenz zu tragen; wer mit der Erwartung an „Elizium“ herangeht, einen eingängigen, klar strukturierten Hit der Marke „Moonchild“, „Power“ oder „Preacher Man“ vorzufinden, wird gnadenlos enttäuscht. Die Single „For Her Light“ tendiert vielleicht in diese Richtung, bleibt als einzelner Song erschreckend weit hinter den Qualitäten genannter Vorzeigehits zurück – anscheinend durchaus gewollt. Das Stück verschmilzt mit den anderen sieben zu einer untrennbaren Einheit und bildet so etwas wie das bloße Preludium zu „At The Gates of Silent Memory“; es scheint, wie vieles auf dem Album, oberflächlich recht unbewegt und vermittelt doch eine solch sinistere, bedrohliche Stimmung, wie es den Fields in der Form bis dato nie gelungen ist. Der beispiellos intensive Spannungsbogen des Drummings mündet vor seiner finalen Auflösung in das ungewöhnlich kurze, schnelle und rockige „(Paradise Regained)“, doch das soll auch der letzte Akzent dieser Art sein.

Die Stücke gehen nahtlos in einander über und funktionieren eigentlich gar nicht außerhalb ihres Kontexts. Die unwirklichen, sphärischen, somnambulen Melodien der Gitarren, das Drumming, mal viel zu weit im Hintergrund und mal viel zu aufdringlich und dominierend wirbelnd, um wirklich Halt zu bieten, der Grabesgesang des Berufsirren Carl McCoy und die so ziel- wie endlosen, sich ausweitenden Kompositionen verlaufen aquarellartig; unheimlich viele Variationen und Mischungen dunkler Farben, aber keine wirklich klar erkennbaren Muster. Die Songs kennen keine klaren Strukturen und keinen kalkulierten Aufbau, sie entfalten sich entweder in weiter, endloser Monotonie oder in sich langsam entwickelnder Psychedelik. Apropos, gutes Stichwort: „Elizium“ mutet allgemein höchst psychedelisch an, nicht selten denkt man an eine frisch dem Grab entstiegene Version von Pink Floyd ohne irdischen Bezug und ohne wirklich greifbaren, menschlichen Optimismus. Durchaus kein Zufall, „Elizium“ wurde zusammen mit dem Pink Floyd-Live-Keyboarder aufgenommen und von Andy Jackson wirkungsvoll großflächig produziert. Im entspannten Schwelgen von „Wail of Sumer“/“And There Will Your Heart Be Also“ findet „Elizium“ einen wunderbar einlullenden und idyllischen Abschluss.

Mit „Elizium“ haben Fields of the Nephilim 1990 ihren hohen Status endgültig zementiert. Man vertonte eindrucksvoll die zuvor bemühte Atmosphäre, indem man frühere Trademarks über Bord warf und die selbstauferlegten Barrieren durchbrach, „Elizium“ steht in einem großen Abstand zum damals bereits stagnierenden Gothic Rock und ist in seiner bis heute unerreichten Stimmung doch so etwas wie sein Idealbild. Nach dem (grandiosen; teilweise wird die Intensität der Studio-Versionen sogar noch überboten) Live-Album „Earth Inferno“ von 1991 trennte sich McCoy von der Band und machte mit seinem wesentlich metallischer ausgerichteten Projekt The Nefilim weiter, der Rest der Band gründete Rubicon. Die (vorläufige) Trennung der Fields of the Nephilim mutete wie der finale symbolische Abschluss mit dem Gothic Rock nach traditionellem Verständnis an. Nichtsdestotrotz wurde 15 Jahre nach „Elizium“ „Mourning Sun“, das vierte offizielle Studioalbum der Fields, veröffentlicht, mit Carl McCoy als einziges Originalmitglied (die Originalmitglieder waren zuvor eh kaum bzw. gar nicht am Songwriting beteiligt, insofern…). Das Album klingt modern, ohne die Wurzeln der Band zu leugnen, und kann dem britischen Patienten (als eines der meiner Meinung nach erschreckend wenigen Alben nach der Jahrtausendwende) kurzzeitig wieder so etwas wie Leben einhauchen. Ach ja, die komische, unausgegorene, ohne Einverständnis der Band veröffentlichte Demo-Sammlung „Fallen“ von 2002 wurde mal dezent totgeschwiegen…

Für mich ist „Elizium“ die Krönung des Schaffens von Fields of the Nephilim. Wenn überhaupt, hätte das Album einzig die Inklusion des brillanten, zuvor als Maxi veröffentlichten „Psychonaut Lib III“ aufwerten können.

http://www.youtube.com/watch?v=UcdotRkKPmY

Swans – Soundtracks for the Blind

And wide are your delusions,

Deep red is the space behind your eyes,

Closed forever is the door to your room,

But inside there lives the sound,

You despise,

But I love…

Mother, I was wrong.

I am wrong.

Wenn es sich eine Band auf die Fahnen schreiben konnte, innovativ, künstlerisch rücksichtslos und im Wortsinne progressiv gewesen zu sein, so waren es definitiv Swans. Ihre Frühwerke werfen in ihrer beispiellosen Negativität noch immer auf alles, was unter dem Banner Black/Doom Metal/Sludge/whatever firmiert, einen langen Schatten. Konzerte, bei denen sich angeblich Besucher aufgrund der bloßen Lautstärke übergeben mussten, nährten den Mythos. „Children of God“ markierte den Wendepunkt; Songs wie „In My Garden“ oder das Titelstück wären in der Konsequenz auf keinem Frühwerk möglich gewesen. „White Light From The Mouth of Infinity“ ließ mit seiner musikalischen Ausrichtung zwischen Folk und Gitarrenwänden nahe einer Urform des Post Rocks oberflächlich keinen Rückschluss darauf, wofür die Band früher stand, und bot doch einige der besten Songs der gesamten Karriere der Schwäne. Nach dem Live-Album „Omniscence“ sollten Swans drei Jahre pausieren – das als großes Comeback inszenierte „The Great Annihilator“ war ein erster ernsthafter Bruch mit der Entwicklung. Es orientierte sich nicht eindeutig an bestimmten Vorgängerwerken und bot doch nichts grundsätzlich Neues, es hatte zweifelsfrei tolle Stücke wie beispielsweise „She Lives!“, Mind/Body/Light/Sound“, „Killing for Company“ und „Where Does A Body End?“ und konnte doch nicht an die Atmosphäre eines ähnlich songorientierten Werks wie „White Light From The Mouth of Infinity“ heranreichen. Es war bei weitem nicht schlecht, eigentlich sogar sehr gut (im Übrigen auch bestens als Einstiegsalbum geeignet und besser als „The Burning World“), mit einer Diskographie von diesem Format im Rücken aber zumindest für mich eine Enttäuschung. Dass der kreative Spirit so langsam schwand, war nicht zu verheimlichen. Tatsächlich sollten Swans sich 1997 auflösen, direkt post mortem kam das Live-Tondokument „Swans Are Dead“ auf den Markt.

Den Schwanengesang einer der bis heute einflussreichsten und wichtigsten Bands aus dem Umfeld des New Yorker No Wave bildete das 1996 veröffentlichte Monumentalwerk „Soundtracks For The Blind“. 141:38 Minuten Musik. Musik, die das völlige Gegenteil dessen darstellt, was „The Great Annihilator“ noch dominierte und was ich an diesem Album noch kritisiert habe und die darüberhinaus ohne Übertreibung nichts mehr mit irgendeinem der früheren Alben zu tun hat; dabei hört man jedoch immer noch, dass es sich um die selbe Band handelt. Musik, die die Existenz von Grenzen nicht nur infrage stellt, sondern sie schlichtweg ignoriert, als hätte es sie nie gegeben. Musik, die John Cages Spruch „Everything we do is music“ für mich erst erfahrbar gemacht hat. Musik, die in ihrer radikal experimentellen Ästhetik in gewisser Weise vielleicht sogar brutaler wirkt als die von trister Monotonie geprägten Frühwerke der Swans. Musik, die entweder totales Unverständnis oder aber ein in Schutt und Asche liegendes musikalisches Weltbild hinterlassen kann; so auch bei mir. „Soundtracks For The Blind“ war mein erstes Album der Swans (aus heutiger Sicht eine grandios dämliche Entscheidung, kein anderes Album ist als Einstieg ungeeigneter), nachdem ich mich vorher bereits flüchtig mit der Band vertraut gemacht hatte (unter den gehörten Einzelsongs befand sich auch „The Sound“ – klar, welches Album als erstes ins Haus musste…).

So erfolgreich sich Swans gängigen musikalischen Schubladen in der Vergangenheit widersetzten, angesichts kaum eines anderen Albums wirkten eigentlich recht offene Stilbezeichnungen wie Ambient, Industrial, Noise, Experimental/Post Rock so unzutreffend und lächerlich dogmatisch. Die meisten wirr und unzusammenhängend erscheinenden Geräuschkulissen sammeln sich auf der „Silver Disc“; Samples, Soundcollagen, angedeutete Melodien, Drones und Geräusche, die so etwas wie eine Struktur nicht einmal simulieren, das anfangs von Giras lakonisch-melancholischem Gesang dominierte „Animus“ verläuft zum Ende hin auch im musikalischen Nirwana. Die beiden von Jarboe gesungenen Stücke „Yum-Yab Killers“ und „Volcano“ finde ich bis heute regelrecht unhörbar. Everyone knows that you are fucked up and everyone knows that I am fucked up, but does everyone know that you are more fucked up than me?

Die „Copper Disc“ zeigt sich geringfügig konventioneller, und doch; das von Jarboe intonierte, wahnsinnig angsteinflößende „YRP“ und die vertonte Selbstgeißelung „The Final Sacrifice“ gehören zu den zugänglichsten, auch losgelöst vom Kontext noch am besten funktionierenden Stücken, weil sie in dieser zerrütteten Kulisse, zwischen Trümmern und Fragmenten zumindest etwas darstellen, woran man sich festhalten kann. „Soundtacks For The Blind“ lebt auch von seiner einzigartigen Atmosphäre: auf keinem Vorgängeralbum klangen die Swans derart surreal, verstörend und weltabgewandt, dabei aber nicht einmal immer ausdrücklich negativ. SFTB ist erfüllt von Leere, Isolation, Psychosen und Sadismus, es findet statt zwischen glatten weißen Kachelwänden und grellem künstlichen Licht. Und doch bildet genau diese Atmosphäre den Nährboden für unbeschreiblich schöne Momente, einige der besten Stücke der Swans, die in der Form auf keinem anderen Album Platz gefunden hätten. „Helpless Child“, das 15-minütige Herzstück der „Silver Disc“, wird erst von trägen Akkorden der akustischen Gitarre und Michael Giras lakonischer Stimme geprägt, verliert sich dann in ambientaler Leere, aus der eine so schlichte wie weit ausholende und epische, so traurige wie schöne Melodie entwächst, eine Melodie, die gerade im Kontext von „Soundtracks For The Blind“ besonders strahlend und rein und wahnsinnig intensiv wirkt. „The Sound“ hat damals vor einigen Jahren mein damals eh nicht mehr wirklich intaktes (Converge, Tool, Neurosis etc. waren schon…) Weltbild in Schutt und Asche und mich selbst völlig ungläubig und paralysiert hinterlassen. Nachdem Gira das letzte Mal, begleitet von einer in dem Kontext unglaublich melancholischen Melodie, „but I love“ gehaucht hat, steigert sich das Stück immer mehr in ein instrumentales Delirium. Die Gitarren und Drums vereinen sich zu einem berauschenden Chaos, „The Sound“ (war ein Songtitel jemals passender?) wirkt wie ein Wolkenkratzer, dessen Spitze selbst dann noch nicht erreicht ist, wenn die menschliche Wahrnehmung längst an ihre Barrieren gestoßen ist. Alle Farben dieser Welt, unheimlich schnell wirbelnd, vereinen sich zu einem vibrierenden Grau. „I am wrong“ lässt Gira ein letztes Mal verlauten, die von den Soundschichten begrabene Melodie hat sich wieder ihren Weg gebahnt und verläuft darauf hin in Glockenklimpern. Es wird ja öfters danach gefragt, welchen Song man bei seiner Beerdigung hören möchte – nun, ich möchte „The Sound“ unmittelbar vor meinem Tod hören.

„Soundtracks for the Blind“ ist somit ein absolut würdiger Abschluss – und sogar mehr als das. Das Album reiht sich problemlos in die Reihe der großen Klassiker der Band ein und kann den Legendenstatus der Swans sogar noch ausbauen. Einen eindrucksvolleren Schwanengesang hätte es in diesem Falle nicht geben können.

http://www.youtube.com/watch?v=gFFEgAsb9_0

http://www.youtube.com/watch?v=0oSD4VAfY1U

http://www.youtube.com/watch?v=WaPlRKB251c

http://www.youtube.com/watch?v=myNF72pKmyM

http://www.youtube.com/watch?v=_86ecCxAYEI

http://www.youtube.com/watch?v=1MaPvJwr7Tc

The Gathering – How To Measure a Planet?

Nach der streckenweise nicht ganz ausgereiften Genre-Blaupause „Mandylion“ veröffentlichten die Holländer 1997 mit ihrem vierten Album „Nighttime Birds“ auch gleich die klanggewordene Vervollkommnung des Gothic Metal, einen ausgefeilt und durchdacht arrangierten, elegisch-schönen, Prog Rock-beeinflussten Traum von einem Album. Doch war diesem Sound noch irgendetwas hinzuzufügen? Konnte man „Nighttime Birds Pt. II“ aufnehmen, nachdem man sich als eine der wichtigsten und vor allem wegweisendsten Bands des sich auf seinem Höhepunkt befindenden Genres erwiesen hat?

The Gathering haben offenbar beide Fragen verneint und sich ein Jahr später mit „How To Measure a Planet?“ vom mitdefinierten Stil entfernt. Die leicht progressiven Ansätze des Vorgängers wurden weiter ausgebaut, die Gitarren in den Hintergrund gedrängt, der hohe Ambient- und Trip Hop-Einfluss ließ auf ein reges Interesse an Brian Eno, späten Slowdive und Massive Attack schließen. Ihren Höhepunkt findet die Experimentierfreude im fast halbstündigen Titelstück, das sich nach und nach von seiner Struktur löst und zum Schluss klingt wie eine Mischung aus Eno-eskem Traumambient und der sich um Millimeter verschiebenden Repetitivität von Steve Reichs „Come Out“. Ein auf dem ersten Blick drastischer Kurswechsel, mit dem The Gathering Fans von „Nighttime Birds“ und insbesondere „Mandylion“ auf den Schlips getreten waren – dabei hat bei näherer Betrachtung gar kein wirklicher Stilbruch stattgefunden. Die getragenen, schwelgerisch-schönen Melodien, der herzerwärmende Gesang von Anneke van Giersbergen, sie sind immer noch da und stehen nun sogar noch weiter im Vordergrund, bloß in einem neuen Gewand. Der Frage, ob man den Stil von The Gathering nun als Gothic Metal oder „Trip Rock“ bezeichnen sollte, muss man insofern keine allzu große Bedeutung beimessen.

Die elektronischen Soundscapes geben dem Klang des Albums etwas eigentümlich Elektrisches, eine Art künstliche Wärme. „How To Measure a Planet?“ klingt über weite Strecken (mit Ausnahme der wunderschönen halbakustischen Ballade „My Electricity“) fremdartig und futuristisch. Der Grund, warum man sich in der hier aufgebauten Welt nie verloren, sondern immer absolut wohl und geborgen fühlt, ist der kraft- und gefühlvolle, glockenhelle Gesang von Anneke van Giersbergen. In keine Sängerin aus dem Metal-Umfeld war ich jemals so rettungslos verschossen wie in sie. Mit ihrer Stimme fängt sie auf und spendet Trost und Wärme, setzt der Konfusion ein Ende und macht viele der eher schlicht arrangierten, auf ihren Gesang abgestimmten Songs erst zu richtigen Perlen. Über weite Strecken fließen die Stücke leicht melancholisch und wunderbar entspannt, doch The Gathering wissen auch mit Dynamik und Kontrapunkten umzugehen, ohne dass es der Atmosphäre einen Abbruch tut. „Liberty Bell“ beispielsweise ist eine wunderbar erdlosgelöste, kraftvolle, mitreißende Spacepop-Nummer, „Illuminating“ versprüht im Refrain eine ansteckende Euphorie, „Probably Built In The Fifties“ klingt dynamischer und energischer als alles, was diese Band in ihrer Metal-Phase geschrieben hat und die Streicher von „Red Is A Slow Colour“ und die Gitarren und Effekte von „Rescue Me“ entwickeln irgendwann ein Eigenleben. Diese Songs sind es auch, die einzeln am besten funktionieren, doch entfalten die Stücke von „How To Measure a Planet“ ihre Wirkung, ihre ganz besondere Magie erst im Albumzusammenhang gehört, als ein Werk von beeindruckender in-sich-Geschlossenheit und Homogenität. Das eigentliche Herzstück des Albums, der Song, der mich immer noch am meisten berührt und vielleicht sogar mein absoluter Lieblingssong der Band, ist indes „Travel“: getragen von Streichern und schwebenden Gitarren nimmt er den Hörer mit auf eine wunderschöne Traumreise. Einer der größten Augenblicke des Stücks und des Albums ist der Gesangseinsatz und diese unheimlich weit ausholende Gänsehaut-Melodie gegen Ende, die schlichtweg nicht von dieser Welt sein kann: I wish you knew your music was to stay forever and I hope… Die unendliche Weite des Himmels in kompakten neun Minuten.

Nach HTMAP? stellte sich eine andere Frage: was machen The Gathering, nun, da ihnen alle Türen offen standen? Nach elf Jahren, fünf weiteren Studioalben auf durchgehend (sehr) hohem Niveau (bis einschl. „Home“) und einem aus meiner Sicht nicht unbedingt vorteilhaften Wechsel am Mikro (obgleich ihr Projekt Aqua de Annique über weite Strecken erschreckend fad daherkommt, stieg und fiel die Qualität der Stücke meist mit Annekes Präsenz und Charisma, da braucht man sich nichts vorzumachen) bleibt als Fazit zu sagen: nichts wirklich Besonderes. Zwar konnte man seinen Sound besonders auf „Souvenirs“ um einige feine Nuancen erweitern, ihm aber nichts wirklich Entscheidendes hinzufügen.

http://www.youtube.com/watch?v=Dcm6xRORFU8

http://www.youtube.com/watch?v=oNYg2iTEhmA

http://www.youtube.com/watch?v=WMv8GXhxjCU

Depeche Mode – Songs of Faith and Devotion

Depeche Mode sind sicherlich eine wichtige und einflussreiche Band und haben eine spannende Entwicklung hinter sich, doch trotzdem interessierten sie mich nur 4 Alben lang. Das erste DM-Album, das mein Interesse erweckte, erschien 1986 unter dem Titel „Black Celebration“. Was Ende 70er/Anfang 80er noch mit putzigen Buben in komischer 80er-Kleidung, die ihre Synthie Pop-Songs zugegebenermaßen immer weiter über dem Radio-Einheitsbrei platzierten und sich vorsichtig dem Anspruch annäherten, anfing, war nur der Weg zum Ziel, ein Meisterwerk zu erschaffen. Doch ganz wurde es nicht erreicht, „Black Celebration“ ist in den Details durchaus noch verbesserungswürdig, doch es löst zumindest teilweise die Versprechen ein, die auf den Vorgängeralben gemacht wurden. Der selbstironisch betitelte Nachfolger „Music for the Masses“ ist da schon wesentlich ausgefeilter. Nach außen hin ein sehr gutes Pop-Album, doch innen brodelt die Experimentierfreude, was sich besonders in der großartigen Soundcollage „Pimpf“ äußert. Mit „Violator“ erreichten Depeche Mode Anfang der 90er ihren vorläufigen kreativen Höhepunkt. Ein perfektes Pop-Konstrukt, diesmal sogar mit eindeutigeren Singlekandidaten, ohne dabei die experimentelle Ebene des Vorgängers zu verlassen, teilweise sogar noch ’ne Schippe dunkler. Doch auch wenn die Kompositionen tiefergehender wurden, auch wenn sich „Clean“ gefährlich nahe dem Abgrund aufhielt, so pochte tief im Körper von „Violator“ immer noch kein menschliches Herz. 1993 sollte mit dieser inszenierten Kälte und Distanziertheit Schluss sein.

Nach dem Erfolg von „Violator“ konnte es in kreativer, vielleicht sogar auch in kommerzieller Hinsicht nicht mehr so weitergehen. Depeche Mode brauchten 3 Jahre, um sich mit „Songs of Faith and Devotion“ neu zu erfinden. In diesen 3 Jahren sind die distanzierten Synthie Popper zu Rockstar-Karikaturen verkommen, konnten sich bei den Aufnahmen nicht mehr leiden, Dave Gahan nahm Drogen und ging gar nicht mehr zum Frisör! Krass. Eigentlich fast schon mit ein Grund, warum SOFAD so geworden ist, wie es ist. Gab es auf „Violator“, vielleicht sogar schon auf „Black Celebration“ („Stripped“) zaghafte Annäherungen an Rock, so wurde diese Vorsicht beim Opener „I Feel You“ ohne Rücksicht auf Verluste über Bord geworfen. „I Feel You“ ist ein lärmender, nicht unbedingt eleganter, aber ausgesprochen sexy Befreiungsschlag. Depeche Mode entledigen sich von der vorherrschenden, durchaus beabsichtigten Seelenlosigkeit und Unterkühltheit früherer Alben und suhlen sich in Leidenschaft. Diese heulenden Gitarren und Gahans relativ enthemmter Gesang stießen damals bestimmt so einige Depeche Mode-Fans vor den Kopf, hihi. „Walking In My Shoes“ klingt musikalisch schon wesentlich vertrauter, der melancholische Synthienebel umhüllt den hintergründig hämischen Text; You stumble in my footsteps, keep the same appointments I kept, if you try walking in my shoes. “Condemnation” klingt mit seinen Gospel-Einflüssen recht ungewöhnlich, man spürt direkt die kreative Narrenfreiheit, der sich DM auf SOFAD nur allzu bewusst sind. Vor allem fällt auf, wie sehr Dave Gahan als Sänger gewachsen ist. War er früher nur eine schöne, im Grunde austauschbare Stimme, die die Songs von Martin L. Gore intonierte, entwickelt er jetzt Persönlichkeit, kann Emotionen sehr facettenreich vermitteln. „Mercy in You“ wäre im Grunde vollkommen unauffällig, wäre da nicht dieser sehr simple, aber wunderschöne Refrain. The meeeercy iiin you. Hach, herrlich. Über den verfügt „Judas“ leider nicht. Luftiger, aber nicht sonderlich spannender Electropop, vielleicht bewusst vor der absoluten Großtat in DMs Karriere platziert; „In Your Room“ ist so ziemlich der beste Song, den Depeche Mode je geschrieben haben. Von der Struktur erinnert er durchaus an „How Soon Is Now?“ von The Smiths, klingt dabei jedoch, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal von einem Depeche Mode-Song sagen würde, wesentlich treibender, flehender, emotionaler, obsessiver. „Get Right With Me“ flirtet erneut mit Gospel-Einflüssen, die in dieser Klangkulisse jedoch beinahe grotesk klingen. Interessanter Effekt. „Rush“ hält, was der Titel verspricht (nein, ich meine nicht damit, dass der Song nach der kanadischen Progressive Rock-Band klingt *g* ). Pumpender Rhythmus, etwas aufdringliche Synthies, eine treibende, berauschende Hetzjagd durch nächtliche Großstädte, bei der man das, was um einen herum geschieht, nur verschwommen wahrnimmt. Nach diesen unter der ohrwürmeligen Oberfläche beinahe abgründigen Songs ist „One Caress“ ein gewöhnungsbedürftiger und extremer Kontrast. Die überzuckerten Streicher und die fast schon positive Grundstimmung werden von einer kleinen, unauffälligen Textzeile entschärft: Lead me into your darkness, when this world is trying its hardest to leave me unimpressed . „Higher Love“ bildet einen ruhigen, melancholischen, relativ unspannenden, aber passend gesetzten Abschluss für SOFAD.

Mittlerweile können Depeche Mode alles ohne jedes Risiko auf ihren Alben machen, die Leute würden sie trotzdem wie blöd kaufen, aber sie wollen es wohl gar nicht mehr. Sie veröffentlichen weiter munter gute Alben, denen der kreative Spirit fehlt, und stehen auch nach 30 Jahren Bandkarriere und als eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten im Schatten oder auch auf dem Fundament von „Just Can’t Get Enough“, „People Are People“ und „Everything Counts“. Sie leben von diesen und ähnlichen Songs, von ihrem sauberen Image und ihrer seriösen Harmlosigkeit, für mich wurden Depeche Mode aber erst dann richtig toll, als sie einen Anschlag eben darauf verübten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses (im Übrigen von Flood brillant produzierte; würde ich es nicht besser wissen, käme ich nie auf den Gedanken, dass SOFAD bereits mehr als 15 Jahre auf dem Buckel hat) Album ohne den beschriebenen Kontext noch so toll finden würde wie jetzt, im Zusammenhang mit der Bandlaufbahn betrachtet ist es mir aber immerhin einen siebenundzwanzigsten Platz bei meinen All Time-Faves wert. :angel:

http://www.youtube.com/watch?v=SdCmzSJD6rk

http://www.youtube.com/watch?v=jKgQNvK4D8Y

http://www.youtube.com/watch?v=H8clZpD_ZBA

Placebo – Without You I’m Nothing

Es ist ja irgendwie nicht so wirklich vorteilhaft, das beste Stück des Albums (und möglicherweise das beste Stück der gesamten Bandkarriere) gleich am Anfang zu präsentieren: „Pure Morning“ stützt sich auf einen monotonen, kalten Schlagzeugbeat, im Hintergrund wummern leicht überverzerrte, noisige Gitarren. Brian Molko klingt unbeteiligt und arrogant wie eh und je, wenn er diese Zeilen intoniert: A friend in need‘s a friend indeed ,a friend with weed is better. Wie wahr. Und es bestätigt sich hier auch eigentlich wieder das Vorurteil, Placebo wäre eine songorientiert arbeitende Band. Gleichzeitig zerschlagen Brian Molko, Stefan Olsdal und Steve Hewitt hier aber auch das daran gekoppelte Vorurteil, man würde von Placebo, wenn überhaupt, nur die Singles brauchen. „You Don’t Care About Us“, „Allergic (To Thoughts of Mother Earth)“ und natürlich „Every You Every Me“ sind luftige, lakonisch-melancholische, perfekt auf den Punkt gebrachte Popsongs, die elegant die Gewässer der Banalität umschiffen, doch „Without You I’m Nothing“ hat mehr zu bieten: das Titelstück klingt melodramatisch und schwer wie Blei. „My Sweet Prince“ und „Burger Queen“ sind stille und introspektive Songs, die in ihrem schwebend-sphärischen Sound genüsslich Radioformat und Singletauglichkeit ignorieren. „The Crawl“ suhlt sich in Niedergeschlagenheit und hat einen Basslauf, der wohl auch The Cure zu Zeiten von „Faith“ gut zu Gesicht gestanden hätte. „Scared of Girls“, einer der meiner Meinung nach besten und meistunterschätzten Songs von Placebo, lebt neben seiner Widerhaken-Melodie auch von seiner ungestümen, an Debüt-Tage erinnernden Energie.

„Without You I’m Nothing“ ist das Gesellen- und Meisterstück von Placebo. Den jugendlich-trotzigen Indie Rock des selbstbetitelten Debüts von 1996 verfeinerte man zwei Jahre später mit interessanten Details und ließ nur noch das Nötigste an Kanten in den Songs. Diese neugewonnene Reife hält sich die Balance mit einer jugendlichen Frische und Unverbrauchtheit, die auf den späteren Alben leider (naturgemäß) abhanden kam. Auch der Klang hat den übrigen Alben das rettende Bisschen Makellosigkeit voraus und außerdem perfektionierte Brian Molko hier seine Taktik, selbst trivialstes Blabla so zu formulieren oder zumindest gesanglich so auszudrücken, dass es Bedeutung bekam und diese sogleich durch Ironie gleich wieder etwas zu brechen, wenn er sich allzu pathetischen Gefilden näherte. Eine Gabe, die auf dem aktuellen Album „Battle For The Sun“ leider etwas verloren ging…aber das ist eine andere Geschichte.

http://www.youtube.com/watch?v=SwxwzBvuIpQ

http://www.youtube.com/watch?v=3_NME1Iu79U

http://www.youtube.com/watch?v=Yx41Hm0qcdQ

Fear of God – Within the Veil

Dieses Album ist bestens geeignet für Leute, die Angela Gossow (Arch Enemy) und Candace Kusculain (Walls of Jericho) für das Maß aller Dinge, die einzig erwähnenswerten oder gar generell die einzigen Frontfrauen im extremen Metal halten, dieses Album ist perfekt für all jene, die mit den Stichworten „düsterer Metal mit weiblichem Gesang“ primär verkitschtes Trällerelsengesäusel verbinden, dieses Album ist wie geschaffen für die, die schrottigen Einmannprojekt-Heulsusen-Keller-Black Metal für das Nonplusultra depressiver Musik halten. Düsterer, sperriger Thrash Metal bildet das musikalische Fundament, eine Art Slayer-Riffing in einer gemäßigten, bedrückten und bedrückenden Version, auch doomige Ansätze sind vorhanden. Das klingt recht interessant und auch originell, ist aber nicht das, was das Album zu etwas Besonderem macht und ihm seinen (persönlichen) Klassikerstatus und seine einzigartige Atmosphäre verleiht, sondern die wahrlich beeindruckende Gesangsleistung von Dawn Crosby. Sie singt dabei selten wirklich clean und melodisch, am meisten noch in der endlos traurigen quasi-Ballade „Wasted Time“, eher schreit, flüstert, jammert, stöhnt und wimmert sie, um ihrem Schmerz Ausdruck zu verleihen. Und es ist schwer bis unmöglich, bei dieser höchst authentischen (man fühlt regelrecht, wie Dawn die Songs immer wieder durchlebt) Intonation der tiefschwarzen, absolut pessimistischen, erschütternden, erschreckend autobiografischen Texte keinen dicken Kloß im Hals zu haben. Es ist ein stockfinsterer, lichtabsorbierender, grausamer, allesverschlingender Moloch namens Realität, der in den Texten dargestellt wird und der durch das tragische Leben und Lebensende von Sängerin Dawn Crosby noch beklemmender wird; Ab ihrem dreizehnten Lebensjahr wuchs sie in einer Umgebung von Militär, Missbrauch, Prostitution und Alkoholismus auf. Um sich ihr Überleben zu sichern, prostituierte sich eine gute Freundin von ihr, wurde misshandelt und verletzt und ertränkte sich schließlich vor Dawns Augen. Gleich nach diesem Ereignis entstand laut Dawn der Text zu „Red To Grey“, die Musik indes erst mehr als zehn Jahre später. Auch im gespenstischen, nebligen „White Door“ bezieht sie sich auf dieses Trauma.

Ich kann mir das Album mittlerweile nur noch selten anhören, nebst der Musik und der Texte selbst und ihrer traurigen Vorgeschichte ist mir das Album nicht zuletzt aufgrund eines persönlichen Bezugs (in den Tiefpunkten meines Lebens war es ein treuer Begleiter…falls es irgendwen interessiert. *hust*) meist schlichtweg zu drastisch. Das ist etwas, was man der Band hoch anrechnen muss, das ist auch genau der Grund, warum ich das Album derart verehre. Die Stimmung gelangt an ihren Höhe- bzw. Tiefpunkt am Ende des Schlusstracks „Drift“: I want to feel something…REAL!!! Dawns Schreie sind absolut markerschütternd, knapp beschrieben sowas von Exodus.

Leider konnte die Band zu Zeiten ihrer Aktivität nie den Status erlangen, den sie eigentlich verdiente, dies lag neben der Sperrigkeit und Düsternis des Materials auch an der Unüblichkeit von weiblichem Gesang im extremen Metal und auch an der geringen Livepräsenz. Das nach dem Ausstieg von Gitarrist Michael Carlino veröffentlichte Zweitwerk „Toxic Voodoo“ konnte nicht die Erwartungen von Fans und Kritikern erfüllen und auch nicht diese ganz spezielle Magie vom Vorgänger vermitteln. Das 1991 erschienene „Within the Veil“ war lange Zeit ein gesuchtes, nur für hohe Preise zu erstehendes Sammlerstück (neulich habe ich es auf Amazon im gebrauchten Zustand allerdings zu einem vertretbaren Preis gesehen). Fünf Jahre nach der Veröffentlichung von „Within the Veil“ sollte Dawn ihrer durch Alkoholmissbrauch verursachten Lebererkrankung erliegen. Rest In Peace!

http://www.youtube.com/watch?v=nSYpzRsFd5I

http://www.youtube.com/watch?v=_uu2OJR8ej0

http://www.youtube.com/watch?v=8NFzSqvNPig

Slowdive – Souvlaki

Beim Überfliegen meiner Liste ist mir aufgefallen, dass sich immer eine gewisse Dunkelheit und Negativität, zumindest aber eine leichte Wehmut und Melancholie wie ein roter Faden durch meine Auswahl zieht. Mit Ausnahme von „Souvlaki“: kein anderes Album repräsentiert für mich das pure, ungetrübte, gelassene Glücksgefühl besser als Slowdives Zweitwerk. 1994 gehörte man neben Ride mit „Nowhere“ und natürlich My Bloody Valentine mit „Loveless“ zum großen Triumvirat der 90er Shoegaze-Welle; ein kurzlebiges, sehr zeitgebundenes Genre, dessen dämlicher Name darauf zurückgeht, dass Shoegaze-Soundexperimentalisten beim Gitarre spielen immerzu auf ihre Schuhe starren würden. Hauptmerkmale dieser Stilistik waren sehr zarte und hohe, meist verfremdete Stimmen und ein ganz besonderer, sowohl monolithischer und noisiger als auch luftiger und psychedelischer Gitarrensound. Auch Slowdive bedienten sich dieser Stilmittel, erhoben dies aber nicht zum Exzess wie My Bloody Valentine und hatten auch kein Stück der beißenden, polaren Kälte von Ride. In Songs wie den Opener „Alison“, das unglaublich überzuckerte „Machine Gun“ und das seinem Namen entsprechende „Souvlaki Space Station“ fällt man wie in halbwegs massive Wolken (ein ob der Luftigkeit kaum angebrachter Begriff) und wird von wohliger Helligkeit und Wärme umgeben. „When The Sun Hits“ (Das Cover von The Gathering ist übrigens wirklich empfehlenswert!) ist der gewiss strahlendste, sommerlichste Song, den ich kenne, löst selbst bei miserabelster Laune eine ruhige Euphorie in mir aus, lässt selbst beim am dichtesten bewölkten Himmel Sonnenstrahlen hindurchscheinen. Bei „Sing“ taucht man in eine kaum bewegte, idyllische Unterwasserwelt ein, die von entfernten Sonnenstrahlen erleuchtet wird. Nun gibt es auf „Souvlaki“ aber auch Nummern mit reduzierter Instrumentierung, die einen Rückschluss auf die Ausrichtung der quasi-Nachfolgeband Mojave 3 zulassen, wie „Here She Comes“ und den Schlusstrack „Dagger“. Und nun zieht sich auch dieser friedvollen, positiven Atmosphäre zum Trotz immer eine gewisse Melancholie und Sentimentalität durch die Musik und vor allem die Texte. Auch der purste, ungetrübteste Glückszustand zeichnet sich aus durch Vergänglichkeit. …And me I am her dagger, to numb to feel her pain. Und so gibt es auch wieder einen Bezug zu den restlichen Alben aus meiner Liste…ich bin ja so…berechenbar…^^

http://www.youtube.com/watch?v=G0LIO138Z-A

http://www.youtube.com/watch?v=8J2O6SAOmxw

http://www.youtube.com/watch?v=CczmMDvQDa0

Tori Amos – Little Earthquakes

Was ist bei einem ambitionierten, sich stetig weiterentwickelndem Künstler schlimmer, als wenn er sein Magnum Opus schon mit dem Debüt veröffentlicht? Nun ist es aber nicht so, dass man die Nachfolgewerke von „Little Earthquakes“ ignorieren sollte, insbesondere sein wesentlich weniger klavierbasierter direkter Nachfolger „Under the Pink“ und das Coveralbum „Strange Little Girls“ sind wirklich sehr gut/interessant geworden. Doch gelang es Tori Amos auf den späteren Alben selten, die radiokompatibleren Popsongs so auf den Punkt zu bringen und sie gleichzeitig niemals banal wirken zu lassen wie hier. Da wären zum Beispiel gleich der Opener „Crucify“, ihr neben „Cornflake Girl“ wohl bekanntester Song, das ironische „Happy Phantom“ sowie sowohl die ganz große als auch die ganz dezente Ballade: „Winter“ hat eine wunderschön epische, weit ausholende Melodie, doch Amos lässt das Stück nie den Boden unter den Füßen verlieren und in kitschige Gefilde abdriften. „Tear In Your Hand“ gibt sich trotz seiner Wehmut ganz leichtfüßig, übergibt einem seine Botschaft quasi im Vorbeigehen.

Und doch sind es nicht diese Songs, die für mich „Little Earthquakes“ ausmachen, es sind die weitaus sperrigeren, unangenehmeren Titel. Wenn Amos in „Silent All These Years“ eine Fehlgeburt, in „Me And A Gun“ eine Vergewaltigung und in „Mother“ die schwierige Beziehung zu ihrer Mutter aufarbeitet, dann löst es Bestürzung und Unbehagen aus, man will es eigentlich nicht mehr hören, man hat das Bedürfnis, den Raum zu verlassen und seine Gedanken auf etwas anderes zu lenken ob so viel schmerzenden autobiografischen Bezugs. Doch Amos versieht selbst die offensichtlich autobiografischen Texte immer auch mit Doppelbödigkeit und einer Vielzahl an Interpretationsmöglichkeiten. So schaffte es die junge Tori Amos, deren Gesangsstil damals noch nicht ganz zu Unrecht mit Kate Bush verglichen wurde, auch meinen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Der Titeltrack wirkt schwer und aufwühlend, doch absolut reinigend. „Precious Things“, nachwievor mein absoluter Lieblingssong von ihr, ist voller Verzweiflung und Wut; der Verzweiflung und Wut einer enttäuschten und gedemütigten jungen Frau, einer wahnsinnig authentischen, mit Agonie besungenen und auf dem Klavier gehämmerten Wut, die die tumben, testosteronschwangeren, gitarrengetriebenen Kraftakte männlicher Musiker-Kollegen lächerlicher wirken lässt, als sie eh schon sind.

Es ist gewiss nicht das musikalisch reifste Album der Dame, genauer betrachtet ist es ein ziemlich typisches Debüt, auf dem so manch Idee noch nicht ausformuliert werden konnte. Und obgleich ich vor dem Hintergrund verstehen kann, wenn jemand spätere Alben bevorzugt, so besitzt „Little Earthquakes“ doch etwas Wichtiges, nicht näher Benennbares, was seine persönliche Bedeutung für mich doch höher macht als die der anderen Alben.

http://www.youtube.com/watch?v=HLL6ON18vGI

http://www.youtube.com/watch?v=KWmETxWM0h0

--

trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]