Home › Foren › Maximum Metal › Plattenladen › Top 50 Alben

-

AutorBeiträge

-

IloJa, zurecht. Aber Moonsorrow sind irgendwie so einer der wenigen Vertreter des Genres die gänzlich kitschlos den Stil bedienen, und aus der Musik selbst ihre Stärke ziehen.

Seh ich genauso.

SirMetalhead

Toll beschrieben, so in etwa würde auch meine Meinung dazu aussehen. Bin aber immer noch im Zwiespalt, ob ich die neuen Moonsorrow lieber mag oder doch lieber Kivenkantaja/Voimasta…Kommt bei mir immer ganz auf die Laune an. Grundsätzlich würde ich aber eher zu den neuen tendieren, einfach wegen der unglaublichen Atmosphäre, die über diese Länge und mit den Samples noch viel glaubhafter rübergebracht wird.

--

Last.fmHighlights von metal-hammer.deBesteht Interesse an einer neuen (diesmal 46 Alben umfassenden) Liste von mir (mir fällt auf, dass ich mir die Frage irgendwie zu spät stelle)? Nein, pfuibäh, hau wech mit dem Schais? OK, dann mache ich eine. 🙂

Ich bin mir aber um die Form noch nicht ganz im Klaren: soll ich das, ähnlich wie Ilo, in Fünferpacks aufspalten oder alle Reviews (fertig sind sie ja fast alle) auf einmal raushauen?

PS:

…HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM…

--

trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]wenn schon dann 5er packs

--

http://soundcloud.com/out-of-sight-official http://www.youtube.com/watch?v=AXmfai55JUo&feature=youtu.be http://www.facebook.com/outofsightofficial Neues Album "Recovery" März 2014Jup! Würde die dann eh erst nach und nach lesen! Aber grundsätzlich ist natürlich Interesse mehr als gegeben! 😉

P.S, an palez: Ich habe The Angelic Process gehört…wollts nur mal gesagt haben! :haha:

IloP.S, an palez: Ich habe The Angelic Process gehört…wollts nur mal gesagt haben! :haha:

Brav. 🙂

Sage dann bitte später im Playlist For the Weak-Thread in aller Ausführlichkeit, was du so von der Band hälst…aber bloß nichts Falsches!

--

trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]Das einzig Falsche ist dass ich die Band so lang beiseite gelegt hab. Fehler!

Sodele, bevor ihr nun also die Familienpackung Buchstaben- und Notensuppe verzehren könnt, sind folgende Gebrauchsanweisungen zu beachten:

1. Wer von Schachtelsätzen und schwülstigen Metaphern Ausschlag bekommt, sollte an dieser Stelle eigentlich schon aufhören zu lesen und sich gleich den Hörbeispielen widmen…

2. …die stehen da nämlich durchaus nicht ohne Grund.

3. Die Liste ist komplett berechenbar und überraschungsfrei, dennoch lege ich Wert auf künstliche „Spannung“.

4. Was aber nicht heißt, dass Wetten und Spekulationen nicht erlaubt und erwünscht sind.

5. Es werden von einigen Bands/KünstlerInnen mehrere Alben vorkommen.

6. Damit der Post noch sowas wie Inhalt bekommt:

7.

…and here we go:

46. Menace Ruine – The Die Is Cast

Auf genau zwei farbenprächtig schimmernde Töne, zwei donnernde Paukenschläge stützt sich „One Too Many“, der Opener von „The Die Is Cast“. Starren Blickes und trägen Schrittes schleppt sich das Stück, angeführt von Sängerin Geneviéve, durch die Trümmer, die „Cult of Ruins“ hinterlassen hat. Die Entwicklung gegenüber dem Vorgänger ist bemerkenswert: War das ebenfalls 2008 erschienene „Cult of Ruins“ noch recht eindeutig als (experimenteller, sehr noisiger) Black Metal klassifizierbar, spielt das kanadische Duo auf dem fatalistisch betiteltem Nachfolger eine einzigartige Mischung aus mittelalterlich anmutendem (Neo)Folk und tonnenschwerem, monolithischem Drone Doom. Fast schon klingt es wie die Vision von Nico meets Nadja, Lisa Gerrard meets Sunn O))). Die Folk-Einflüsse sind teils auf die verwendeten Instrumente selbst („Utterly Destitute“), teils auf die Art, wie diese gespielt werden, zurückzuführen, vor allem aber auf die schlichten und ergreifenden, hymnischen Melodien, die Sängerin Geneviéve intoniert. Ihr wunderbarer, an Nico erinnernder Gesang steht auf „The Die Is Cast“ wesentlich weiter im Vordergrund als auf dem Vorgänger, trägt mal die Stücke, schwebt mal über ihnen.

Herzstück des Albums ist die fast 17-minütige Black Metal-Elegie „The Bosom of the Earth“. Selten wurden Instrumente so in den Dienst eines kaleidoskopartig schimmernden Klangs gestellt, selten wurden Schönheit und Brutalität, die Begriffe „zerstörend“ und „reinigend“ so nahe zusammengebracht, zur gegenseitigen Bedingung gemacht, höchstens noch von Wolves in the Throne Room…nein, eigentlich nicht einmal von denen. Wenn nach ca. 2:40 Minuten von beinahe gleichbleibend dröhnenden Melodiefetzen die an die Black Metal-Wurzeln des Duos erinnernden Drums einsetzen und sich im weiteren Songverlauf wolkenbruchartig entladen, gleicht das einer überwältigenden Naturgewalt. Dass dabei im Stück nur wenig Variation stattfindet, tut absolut nichts zur Sache, eher lädt die Struktur von „The Bosom of the Earth“ dazu ein, sich in dieser durchaus facettenreichen Monotonie zu verlieren. Nach ca. neuneinhalb Minuten bleibt nur noch ein Dröhnen übrig, die Gewitterwolken verziehen sich langsam, wie vereinzelte Sonnenstrahlen streicht der Gesang von Geneviéve über das verwüstete Land.

„The Die Is Cast“ ist ein stetig wachsendes und dabei immer fordernd bleibendes Album. Es ist, als ob man sich einem Berg nähert und sich dabei nicht der Tatsache, dass dieser im Grunde nicht zu erklimmen ist, sondern nur seiner eigentlichen Größe bewusst wird. Vor allem aber beweisen Menace Ruine mit „The Die Is Cast“ allen Zweiflern und Frustrierten, dass Originalität und Innovation auch anno 2008 noch möglich sind. Prädikat: besonders wertvoll.

http://www.youtube.com/watch?v=QmQMyyzJDS4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=EChwAk06agM

http://www.lastfm.de/music/Menace+Ruine/_/The+Bosom+of+the+Earth45. PJ Harvey – Rid of Me

Neulich bei „Wer wird Millionär?“: Was ist das dreckigste, rohste, sprödeste, ungeschliffenste, obsessivste, hässlichste Rockalbum, das jemals veröffentlicht wurde? a) Vielleicht etwas von Nick Caves guter alter Geburtstagsparty oder auch das Debüt mit den Bad Seeds? b) The Stooges – Raw Power? c) Irgendetwas von The Fall? Oder doch d) „Sour Mash“ von den australischen Swamprockern Beasts of Bourbon? Nicht schlecht, aber alles falsch, denn die richtige Antwort ist e) PJ Harvey – Rid of Me. Es ist der Nachfolger des ähnlich schmucklosen Debüts „Dry“ von 1991 der damals Anfang-Zwanzigjährigen und die Weiterentwicklung dessen, was dort bereits mehr als nur in den Grundzügen erkennbar war und lässt gleichzeitig nicht den geringsten Rückschluss darauf zu, was noch folgen sollte. In Zukunft sollte sich Harvey als ätherisches, gespenstisches Wesen auf „Is This Desire“ präsentieren, als kühle, verführerische scheinbar Unberührbare mit theatralischen Gesten auf „To Bring You My Love“, als schwacher Schatten ihrer Selbst auf „White Chalk“, sie kann in die verschiedensten Rollen schlüpfen und konnte doch zwei Dinge, die „Rid of Me“ ausmachen, auf keinem der Folgealben wiederholen, höchstens simulieren.

Das wäre zum Einen ein absolut typischer Bandsound. In den frühen Jahren war PJ Harvey tatsächlich noch keine Singer/Songwriterin im engeren Sinn, hinter dem Namen verbarg sich ein Bandkollektiv. Zum anderen wäre das die hier zum Konzept erhobene, zelebrierte Imperfektion. Es kracht und scheppert an jeder Ecke, Harvey schreit und stöhnt jenseits jeder Tonleiter, das Songwriting ist nur ein notwendiges Übel, um abgründige, gern verschwiegene Gefühle zu kanalisieren. Bei „Rid of Me“ fließt Blut. Das macht es eher zu einem Album für den Moment als für die Ewigkeit, aber wen kümmert’s, solange es läuft? „Rid of Me“ ist Liebeserklärung und Morddrohung, Leid, Schmerzen und Lusthöhepunkt zugleich. Wenn sie im Opener und Titeltrack klarmacht, dass man sie noch lange nicht los ist, wenn sie in „Legs“ „but I could kill you instead“ vorschlägt und in „Man-Size Sextet“ die paranoiden Streicher an den Nerven zerren, dann ist man auf der Flucht und dieser wilden Furie doch längst verfallen. Eigentlich fast schon müßig zu erwähnen, dass für den herrlichen Garagensound des Albums sich Steve Albini höchstpersönlich verantwortlich zeigte.

http://www.youtube.com/watch?v=RzwG3r9_L9o

http://www.youtube.com/watch?v=tM-tIpWtqYk

http://www.youtube.com/watch?v=GNu5JysGFTg44. The Gault – Even As All Before Us

The Gault war ein kurzlebiges Künstlerkollektiv mit Querverbindungen zu Mitgliedern von unter anderem der Black Metal-Formation Weakling, der Neoklassik-/Neofolk-Band Amber Asylum, der Funeral Doom-Gruppe Asunder und den Indie Rockern von The Fucking Champs. Das ist insofern gut zu wissen, als dass es die Rastlosigkeit und Umtriebigkeit der Mitwirkenden aufzeigt. Ähnlich wie bei Weakling war die Existenz der Band von kurzlebiger Natur, nach nur einem Album, dessen Veröffentlichung wie auch bei „Dead as Dreams“ etwaige Turbulenzen mit sich zog, löste man The Gault auf, da man der Meinung war, in dieser Stilistik bereits alles gesagt zu haben, was man zu sagen hatte. Ein musikalischer Vergleich verbietet sich jedoch von vornherein, The Gault projizieren ihre Visionen von Leere, Isolation, Depression und desolaten, tristgrauen Landschaften auf eine höchst eigenständige Leinwand aus Old School-/Proto-Darkwave und staubtrockenem, Stoner-angehauchtem Doom Metal. Die Gitarren wabern schummrig, undurchsichtig und monoton, das rhythmische Fundament verharrt in Trägheit. In dieser verlassenen, unwirtlichen Kulisse taumelt Sänger Ed Kunakemakorn in gleicher Hilflosigkeit und Verwirrung wie der Hörer. Man muss es einfach selbst gehört haben, um nachzuvollziehen, was mit diesem Gesang und schlichten, aber akzentuierten musikalischen Mitteln für eine Atmosphäre aufgebaut wird; wahrlich, in einigen der meist überlangen Stücke kotzt er Emotionen! Als besonders gutes Beispiel dafür dient „County Road, Six Miles In“; es wird in der ersten Hälfte eine bedrohliche, trübe Nebelwand aufgebaut, die Spannung wird angesichts der schmerzverzehrten Schreie von Ed Kunakemakorn und der gleichsam trägen und repetitiven wie verstörenden und vehementen Gitarren unerträglich, geradezu filmreif. Teilweise wird er gesanglich von Lorraine Rath unterstützt. Ihr Gesang hat die schöne Eigenschaft, ähnlich dem Jarboes, beim Hörer Schauer über den Rücken laufen zu lassen, bei denen man nicht genau bestimmen kann, ob diese angenehmer oder unangenehmer Natur sind. Exemplarisch dafür steht neben „County Road, Six Miles In“ „The Shore Becomes The Enemy“, der wohl metallischste Titel des Albums; das Stück ist von einer beispiellosen Weltabgewandtheit und einem starren Fatalismus gezeichnet. Getragen von schwerfällig wogenden Stoner Rock-Wellen segelt es in das Trübe, Graue, Endlose, in die Versenkung.

„Even As All Before Us“ orientiert sich in atmosphärischer Hinsicht an Vorzeige-Genreklassikern wie „Closer“ (Joy Division), „Virus Meadow“ (And Also the Trees) und „A Day In The Stark Corner“ (Lycia). Zwar ist die persönliche Bedeutung von genannten Klassikern (teilweise) noch etwas größer, doch so sehr wie EAABU in letzter Zeit in meiner Gunst gestiegen ist, könnte sich das bald ändern. Ein schwieriges, großflächig angelegtes, irgendwie anmutiges Werk, das Manifest der Tristesse und post-Weltuntergangsästhetik in diesem Jahrzehnt.

http://www.myspace.com/thegault

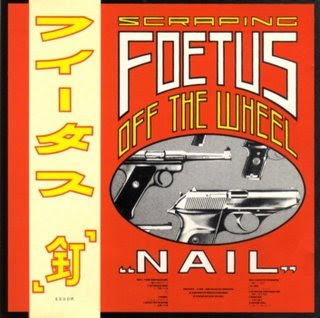

43. Foetus – Nail

Das böse, schlimme, gemeine Leben mit seinen unzähligen Fallen ist ja etwas, was Musiker gerne mit Mollakkorden, melancholischen Melodien und äußerster Ernsthaftigkeit vertonen, und die Apokalypse selbst ist ja etwas, was wir uns gerne als etwas Finsteres und Unheilvolles, als absolute Endgültigkeit, als eine schwarze Decke über der Welt vorstellen. Jim Thirlwell, zynisches Chefarschloch hinter Foetus, dem bekanntesten und gebräuchlichsten seiner unzähligen Pseudonyme, hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, das böse, schlimme, gemeine Leben, die Apokalypse und so weiter und so fort zu vertonen, lässt es sich aber dabei nicht nehmen, den Thematiken auch gehörig die Hose runterzuziehen. In seinen überaus brillanten Texten ärgert er sich mit knirschenden Zähnen und immer einer gewissen Ironie und Verächtlichkeit darüber, wie andere sich über kalt gewordenen Kaffe und den unliebsamen Montagmorgen ärgern. Auch die musikalische Untermalung sucht auch nach fast einem Vierteljahrhundert noch Ihresgleichen. Da tanzt Industrial einen beschwingten Boogie mit moderner Klassik, da fährt der Rock’n’Roll mal eben ein ganzes Orchester gegen die Wand, da haben Eingängigkeit und Tanzbarkeit genauso eine Berechtigung wie Lärm und Avantgarde, da treffen Panik und Hyperaktivitätsswing auf unantastbare Coolness, da trieft der Wahnsinn und das Chaos aus jeder Note. „Nail“ ist geradezu theatralische, comichaft bunte und tiefschwarze Groteske, die den Untergang, den Hass, all das Negative gleichzeitig glorifiziert und ihnen ans Bein pisst. Und vor allem: man kann sich dem höllischen, zwingenden Groove von Stücken wie „The Throne of Agony“, „DI-1-9026“ und „Anything (Viva!)“ unmöglich entziehen, man spürt dieses Album auch nach Tagen noch in den Knochen. Und wenn man einen der besten Songs aller Zeiten, die Vertonung der ganzen Welt in gut sechs Minuten hören will, man lausche „Descent Into The Inferno“.

http://www.youtube.com/watch?v=4Xv3qLBrk5Y

http://www.youtube.com/watch?v=hYGzs7Vy_Lc

http://www.youtube.com/watch?v=gJGq7X5XPow42. Cranes – Wings of Joy

Die hohe Kunst von wirklich guten Horrorfilmen liegt nicht darin, dem Zuschauer möglichst blutiges Gemetzel oder möglichst gnadenlos inszeniertes Grauen zu präsentieren, sondern darin, eine wirklich beklemmende Atmosphäre mit möglichst einfachen Mitteln aufzubauen. Einen ähnlichen Gedankengang schienen Cranes bei der Entstehung ihres Full Length-Debüts von 1991 gehabt zu haben. Das Monster unterm Bett wird hier nur angedeutet, ist höchstens in mehr oder minder deutlichen Schattenbildern zu erkennen. Der Fokus bei diesem Film liegt eher auf der Darstellung der Angst, der Verlorenheit und der Verzweiflung eines durch nur schwach vom Mondlicht beleuchtete Korridore tappenden kleinen Mädchens. So ist diese unnachahmliche, teils entrückt-schöne, teils wahnsinnig verstörende und gruselige Atmosphäre durchaus ein Verdienst der wohlakzentuierten musikalischen Untermalung, vor allem aber der des kindlich-hohen, verängstigten, sehr gewöhnungsbedürftigen Gesangs von Alison Shaw. Viel besser noch als auf den gemäßigteren Folgealben kommt er hier in einer Kulisse aus teilweise sägenden, harten, teilweise versponnenen Gitarren, melancholischem, gespenstischem Klavier und teils sehr zurückgenommenem, teils sehr dominantem („Starblood“) Drumming zur Geltung.

In ihrer Frühphase wurde Cranes manchmal vorgeworfen, keine richtigen Songs schreiben zu können. Ein zumindest nachvollziehbarer Vorwurf; die Stücke zeichnen sich durch eine gewisse Sperrigkeit aus, wandern stets schräg neben dem Pfad der Eingängigkeit und Konventionalität. Auch die stilistische Zuordnung erweist sich als schwierig: Einordnungen in Ethereal Wave und Shoegaze und die Dark Wave-/Gothic-Bewegung, bemühte Vergleiche mit Genre-Ikonen Cocteau Twins schlugen fehl und wurden wieder verworfen. Bis heute hinterlässt „Wings of Joy“ Rezensenten hilf- und ratlos.

Mit den Folgealben tendierten Cranes mehr in Richtung Shoegaze und später Electronica, veröffentlichten mit ihrem schwer poppigen, sommerlichen, nur latent melancholischem Drittwerk „Loved“ gar so etwas wie die Antithese zu dem, was ihr Debüt ausmachte (an dieser Stelle sei noch erwähnt, dass ich „Loved“ wirklich schätze!), und verloren damit leider auch einen Teil ihrer Originalität. Der auf „Wings of Joy“ gebotene Sound trotzt aber bis heute jedem Vergleich.

Was bliebe noch zu sagen: mit dem wunderbar elegischen „Adoration“ hat das Album einen der schönsten Schlusstracks, Requiems überhaupt, und ein passenderes könnte man sich kaum wünschen.http://www.myspace.com/makerofheavenlytrousers

http://www.youtube.com/watch?v=KPc0qPpitzA

http://www.youtube.com/watch?v=dtDWPN4s8Vo--

trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]Netter Auftakt! Kämpf mich grad was durch die Hörproben, und vielleicht wird das ein oder andere mal was näher belauscht…

AnonymInaktivRegistriert seit: 01.01.1970

Beiträge: 0

15. Children Of Bodom – Hate Crew Deathroll

Es kommt sehr häufig vor. Bands releasen ein neues Album, klar, viele erreichen dabei die Qualität ihrer Vorgänger-Scheiben aber nicht, zumindest meinen das die sogenannten Fans. Children of Bodom hatten es mit ihren beiden letzten Scheiben ebenfalls nicht leicht, „Are you dead yet?“ und „Blooddrunk“ stieß den meisten vor den Kopf, die 5 jungen Finnen von früher sind zumindest musikalisch gereift, werden thrashiger, man bemängelte gar das Fehlen der klassischen Gitarren-Keyboard Duelle der Herren Laiho und Wirman. Grund für diesen Kopfstoß ist das Album davor, „Hate Crew Deathroll“, welches wohl das ultimative Children of Bodom Album neben „Hatebreeder“ darstellt, da „Follow the Reaper“ auch mir etwas zu melodisch war, das Keyboard war zu aufdringlich. Auf „Hate Crew Deathroll“ versuchten die Finnen also ein Mittelding zwischen Früher und Heute zu finden, und es gelang.

Zunächst einmal ist das Cover positiv hervorzuheben, der Band-typische Reaper findet auch hier seinen Platz, in blutroter Umgebung diesmal. Der zweite positive Aspekt ist die sehr gute, organische Produktion, die einem schon nach den ersten Tönen des Openers „Needled 24/7“ auffällt. Children of Bodom sind instrumental noch besser geworden, daran hatte ich auch bei „Follow the Reaper“ keinen Zweifel, nur war es da einfach etwas zu viel des Guten. Das Schlagzeugspiel ist sehr abwechslungsreich, und spielt zusammen mit der ideal besetzten Gitarren/Bass Fraktion ein gewaltiges Feuerwerk aus allen verschiedenen Geschwindigkeitskombinationen ab, das Keyboard ist dabei wieder dezenter, drängt sich nur in Liedern wie „Angels don’t kill“ oder „Triple Corpse Hammerblow“ auf, ohne zu nerven, die typischen, oben genannten Solo-Duelle dürfen natürlich auch auf dieser Scheibe nicht fehlen. Überhaupt, der Abwechslungsreichtum macht diese Platte so unverschämt gut, denn die Mannen um Alexi Laiho sind einmal mehr darauf bedacht, nicht nur wild zu schreddern, sondern auch mal etwas ruhigere, atmosphärische Töne anzuschlagen, „Angels don’t kill“ ist das Paradebeispiel, die Gitarrenmelodie im Zusammenspiel mit den Keyboardtönen zaubert Gänsehaut. Ein großes Lob dazu auch an Laiho, der nach wie vor ein sehr einzigartiges Organ besitzt, und zusammen mit den anderen dazu noch sehr gute Texte schreibt, die, nicht wie bei anderen Bands diesen Genres, nie zu kitschig wirken.

Die Hater haben abermals etwas zum kritisieren, logisch, aber den Fans schmeckt es gut, denn Children of Bodom servieren seit vielen Jahren konstant geniale Alben, auch die aktuelleren Scheiben sind für dich richtigen Fans sicher lohnenswert. Die Finnen haben seit jeher einen sehr eigenen Stil, den sie mit „Hate Crew Deathroll“ voll ausreizen, und mit den Nachfolgern verfeinern bzw. abändern, denn das ist ihre große Stärke, eigene Trademarks werden sie immer haben, und die wird man ihnen auch immer anhören, ob man will, oder nicht.

--

Und wieder Neues vom unterm Sofa:

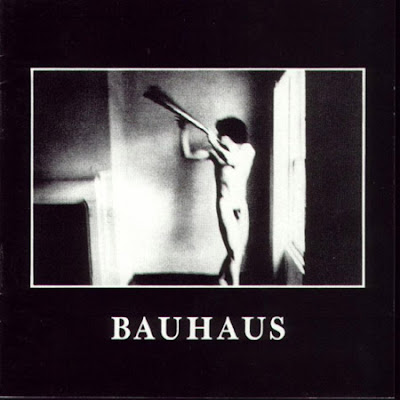

41. Bauhaus – In The Flat Field

Bauhaus sehen sich nicht gerne als der Gothic-Szene zugehörig, geschweige denn als ihre Mitbegründer. Kein wirklich ambitionierter Künstler lässt sich gerne in eine Schublade stecken, noch dazu in eine, die in den letzten Jahren derart in Verruf gekommen ist. Der Einfluss von Bauhaus war aber bereits vor der Veröffentlichung ihres Full Length-Debüts unbestritten; die Single „Bela Lugosi’s Dead“, ein sperriges neunminütiges Stück mit unnachahmlich gespenstischer Atmosphäre, katapultierte die Band in den Fokus der Aufmerksamkeit und an die Spitze der Independent-Charts. „In The Flat Field“ wurde von der Presse jedoch nicht mit einhelliger Begeisterung aufgenommen. Man warf der Band vor, eine bloße Kopie des ein Jahr zuvor erschienenen Debüts von Joy Division und von David Bowie zu sein, sich außerdem zu sehr an The Velvet Underground und The Doors zu orientieren. Gewiss sind die Parallelen nicht von der Hand zu weisen, doch „In The Flat Field“ stellt eine deutliche Weiterentwicklung dieser Einflüsse dar, es ist hier schon in bemerkenswert feinen Umrissen zu vernehmen, was die junge Gothic-Szene in den frühen 80ern ausmachen sollte.

„In The Flat Field“ hat eine sehr eigensinnige, bizarre Ästhetik an sich. Es ist eine Reaktion auf die tristen, unwirtlichen Landschaften von Northhampton, sowohl Ausbruch als auch Zustandsbeschreibung. In den Texten werden alltäglicher Wahnsinn, religiöser Fanatismus und Magie thematisiert, und auch die Existenzängste und die Isolation in trostloser, schwarzgrauer städtischer Umgebung. Sinnbildlich dafür steht der manische, rhythmisch getriebene, sich überrennende Titeltrack: „I could get bored, I get bored, in the flat field“.Das Gitarrenspiel lässt seine Ursprünge in Punk noch erkennen, fügt sie aber in einen neuen Kontext; Daniel Ashs verschrobene Akkordfolgen klingen wie präzise eingesetzte, rostige Rasierklingen. Das Rhythmusfundament besitzt eine für die Anfänge der Post-Punk-Bewegung durchaus typische Verspieltheit und Hektik. Über dieses von einem harten, metallenen Sound angemessen in Szene gesetzte musikalische Fundament legt sich der neurotische Gesang von Peter Murphy, der zwischen Selbstgeißelung und Schweißbrenner schwankt. Es ist ein sehr karges, knochiges und lärmiges Gerüst, das jedoch bei all seiner nervenzerrenden Atonalität und Schrägheit auch merkwürdig elegant wirkt und selbst bei kurzen, abgehackt wirkenden Stücken wie „Dive“ und „St. Vitus Dance“, dem repetitiven „Stigmata Martyr“ und beim Opener „Double Dare“ noch eine Art sonderbare, morbide Romantik versprüht. Insbesondere letztgenannter Song beeindruckt mich bis heute: Das angerissene Rifffragment weist zunächst in eine völlig falsche Richtung. Was folgt, ist ein vertontes Folterritual aus Störgeräuschen, Feedback und verstümmelter Rockmusik. Instrumentarium und Gesang klingen so angenehm wie eine rostige Säge auf der Haut, Peter Murphy singt/schreit/windet sich wie ein Geisteskranker bei einer Selbstgeißelung. Das Drumming ist verdammt stumpf, aber vor allem gegen Ende so unglaublich druckvoll und wuchtig, dass man denkt, Drummer Kevin Haskins wolle die Welt in zwei spalten. Diese irrsinnige Brutalität ist auch im Verhältnis zu der Zeit der Veröffentlichung bemerkenswert und wirft meiner bescheidenen Meinung nach auch auf so ziemlich jede Death-/Black Metal/Hardcore-Band der Welt einen langen Schatten…

„In The Flat Field“ ist ein Zeitdokument, das kein einziges Staubkörnchen angesetzt hat. Andere mögen spätere, vielleicht reifere und facettenreichere Alben von Bauhaus mehr schätzen, bei mir hat ihr Debüt jedoch den größten Eindruck hinterlassen.

40. This Mortal Coil – It’ll End In Tears

Schon wieder 4AD: Hinter dem Namen This Mortal Coil verbarg sich ein Projekt von Musikern, die mit ihren Hauptbands bei eben jenem Label unter Vertrag standen. In wechselnder Besetzung veröffentlichte man von 1984 bis 1991 drei Alben, bestehend aus überwiegend Coverversionen und später immer mehr Eigenkompositionen, von denen das Debüt „It’ll End In Tears“ das wohl bekannteste und einflussreichste ist und mit der prominentesten Besetzung eingespielt wurde (mit Mitgliedern von Dead Can Dance, Cocteau Twins, The Wolfgang Press…). Meist wenig bekannte, in Vergessenheit geratene Stücke werden neu interpretiert und um eine ätherisch-atmosphärische Nuance bereichert. Das musikalische Spektrum reicht dabei von melancholischen Popsongs und wehmütigen Balladen zu experimentellen Soundcollagen und kammermusikalischer Intimität. Der größte Verdienst der Musiker ist dabei, eine bemerkenswerte Homogenität beizubehalten (und trotz solch verschiedener Künstler wie Bauhaus, Dead Can Dance und Pixies auch die labelinterne Homogenität aufzuzeigen); hier arbeiten unterschiedliche, doch gewissermaßen auch miteinander verbundene Künstler an einer gemeinsamen Grundidee, hier wird durch das gesamte Album ein roter Faden gesponnen.

Der bekannteste und auch schönste Song von „It’ll End In Tears“ dürfte das vor allem aus David Lynchs „Lost Highway“ (und aus einer Parfümwerbung aus den 80ern, haha) bekannte Tim Buckley-Cover „Song To The Siren“ sein. Begleitet von gut gesetzten, sparsamen Gitarrenakzenten singt Cocteau Twins-Chanteuse Elizabeth Fraser; es ist unheimlich schöner, ätherischer, engelhafter, mit Melancholie erfüllter Gesang, der sich wie Balsam auf die Seele legt. Ich wage zu behaupten, dass Elizabeth Fraser und Robin Gurthie auch mit ihrem Hauptbetätigungsfeld keinen Song dieser Klasse veröffentlicht haben.IEIT gehört zu den ersten und wichtigsten Alben der Ethereal Wave-Bewegung, auch Formationen wie Sigur Rós, Björk und The Gathering beziehen sich oftmals auf This Mortal Coil. Auch nunmehr 25 Jahre nach seiner Veröffentlichung ist „It’ll End In Tears“ immer noch zeitlos fragil und schön.

39. Anathema – The Silent Enigma

Man hat manchmal den Eindruck, der Anathema-Fankreis teile sich in zwei Fraktionen: das wäre zum einen die, die auf den Death Doom-Sound alter Tage schwört und mit der Band spätestens ab „Alternative 4“ nichts mehr anfangen kann und zum anderen die, die den Pink Floyd-beeinflussten, melancholischen Alternative/Progressive Rock dem Doom Metal der ersten Veröffentlichungen vorzieht. Obgleich ich mich insgesamt eher zu der zweiten Fraktion zählen würde, steht „The Silent Enigma“ doch um einiges höher in meiner Gunst als viele Folgealben, mögen diese auch ausgereifter klingen und mögen die Bandmitglieder als Musiker gewachsen sein. Gewissermaßen setze ich hier die „Geburtsstunde“ einer ehemals mittelmäßigen, wenig eigenständigen oder gar innovativen Death Doom-Combo an. Der unentschlossene, noch stark an Paradise Lost – Gothic angelehnte Sound wich deutlich spannenderem, eigenständigerem, hochatmosphärischem Dark Metal, Anathema traten aus dem Schatten früherer Genreikonen wie My Dying Bride und Paradise Lost heraus und erspielten sich zumindest für kurze Zeit einen ähnlichen Einfluss und Status.

Der Ausstieg des früheren Sängers Darren White erscheint vor dem Hintergrund wie das Beste, was der Band passieren konnte. Und dieses Ereignis scheint auch großen Einfluss auf den Songwriting-Prozess genommen zu haben: die Stücke werden durchzogen von einer in der Form nie zuvor oder danach präsenten Aggression und Verzweiflung. Und obgleich er bei seinem Gesangsdebüt noch recht unbeholfen und technisch lange nicht so souverän wirkt wie auf den Folgealben, trägt gerade Vincent Cavanagh einen wichtigen Teil zu dieser unnachahmlichen Atmosphäre bei. Die Songs zeigen sich unberechenbar und eruptiv wie sonst selten; beeindruckend monolithische Gitarrenwände treffen auf Oasen der Ruhe, durchaus recht dominante und bombastische, jedoch keineswegs kitschige Keyboardteppiche auf Ausbrüche und Gitarrenakzente mit dem unheilschwangeren Klang von Totenglocken, sperrige Abschnitte auf wie in „A Dying Wish“ geradezu hymnische Momente, undurchdringliche, verschluckende Finsternis manchmal auch auf warmes, fast jenseitig schönes Licht. Geradezu ein Musterbeispiel dürfte „Shroud of Frost“ sein: man sieht sich auf offener, stürmischer See den peitschenden, gigantischen Wellen ausgesetzt, wird immer wieder unter ihnen begraben und von ihrer Wucht fast zu Grunde gerichtet, treibt doch immer wieder nach oben. Die Atemzüge werden immer schwächer, in den letzten Momenten sieht man noch, wie die dunkelgrauen Gewitterwolken sich allmählich lichten und fühlt einen schwachen, warmen Sonnenstrahl. (Gott, klingt das geschwollen…)

Ein großartiges und innerhalb der Anathema-Diskografie wirklich herausstechendes Album, wenngleich es für mich nicht repräsentiert, was die Band ausmacht.

38. Lycia – Cold

Wenn man aus dem Fenster blickt und Eisblumen am Glas sieht, wenn die Welt unter einer dicken weißen Schneedecke liegt, wenn man sich unter eine warme Decke verkriechen und seiner Melancholie frönen möchte, dann gibt es zur musikalischen Untermalung dieses Szenarios wahrlich kaum ein besseres Album als das vierte, 1996 erschienene Werk (das fünfte, wenn man „Wake“ mitzählt) der amerikanischen Dark Wave-Formation Lycia. Zwar kehrt man nicht zur Ursprünglichkeit der 4-Track-Aufnahmen zurück und hält am Shoegaze-Sound des Vorgängers fest, das Konzept ist in seiner Durchführung jedoch ähnlich extrem wie das von „A Day In The Stark Corner“. Schon der Opener „Frozen“ lässt einem sprichwörtlich das Blut in den Adern gefrieren; das Lycia-typische, verspulte Gitarrenspiel wurde hier in seiner Effektivität auf ein neues Level gebracht. Mehr noch als auf dem Vorgänger „The Burning Circle and Then Dust“ tritt hier der Gesang von Tara VanFlower in den Vordergrund, kommt gleich oft zum Einsatz wie Mike VanPortfleets charakteristischer Flüstergesang und lässt die Stücke schöner, einladender und sanfter wirken.

Die Songs zelebrieren träge dahinschlurfende, hypnotische Langsamkeit fast bis zur Pulslosigkeit, tanzen einen benommenen, selbstvergessenen Walzer; das rückt sie in die Nähe von Slowcore Low’scher Prägung. Wieder ziehen sich die Themen Isolation und Depression durch das ganze Album. Andererseits, und das unterscheidet „Cold“ wesentlich vom Frühwerk Lycias, ist da der bereits erwähnte Shoegaze-nahe Sound, der sich wie eine hauchzarte Wattedecke unter einem ausbreitet und einen auffängt, wenn einem äußerste Trostlosigkeit und Resignation den Boden unter den Füßen wegreißen. Soft as snow – and cold inside (wer den Querverweis findet, darf ihn behalten).37. Wire – 154

An kaum einer Diskografie lässt sich die Entwicklung der Post Punk-Bewegung so gut ablesen und nachvollziehen wie an den ersten drei Alben von Wire. Das Debüt „Pink Flag“ wurde 1977 mitten im Höhepunkt der Punk-Welle veröffentlicht und stand doch einen Schritt abseits. Die simplen, aggressiven, sägenden Rhythmen und Akkorde, die die technisch damals kaum versierte Band eintrümmerte, rückten die Band in die Nähe des Punks, doch anders als bei den damals populären Vertretern und ihren meist brav strukturierten Songs waren die Stücke immer fragmentarisch und einsilbig, selten wirklich ausformuliert und bewusst nicht zu Ende gedacht – und dementsprechend kurz. Ein Dreiminüter war auf „Pink Flag“ ein epischer Longtrack und eine Ausnahme. Dennoch fanden sich in diesem Bruchstückhaufen auch einige wegweisende Ideen – siehe „Three Girl Rhumba“ und Elastica, haha.

Die Basis dieser abgehackten Rohheit behielt man auch auf dem ein Jahr darauf erscheinenden Zweitwerk „Chairs Missing“ bei. Doch die Band hat sich hörbar weiterentwickelt, neben den kurzen, punkigen Stücken gab es nun auch relativ lange Songkonstrukte wie „Mercy“, wunderbare, lupenreine Popsongs wie „Outdoor Miner“, die auf dem Folgealbum präsenter werdenden Neurosen wie „Practice Makes Perfect“ und allerhand Experimente mit Electronica. Unzählige Bands, die sich erst später gründen sollten, bekamen hier musikalische Grundimpulse; nicht umsonst benutzt man in britischen Musikzeitschriften häufig die Beschreibung „wirish“.

Dies war ja alles schön und gut – aber noch nicht so formvollendet und ausgefeilt wie auf dem 1979 erschienenen Drittwerk „154“.Statt kantigen Gitarren wird man nun von flächigen Keyboard-Sounds mit Ambient-Charakter, dem melancholischer und tiefer gewordenen Gesang von Colin Newman und sich eher im Hintergrund haltenden, jedoch gewissermaßen treibenden Gitarren und Drums begrüßt. Zwar klingt das folgende „Two People In A Room“ schon etwas vertrauter, doch die Atmosphäre der musikalischen Umgebung hat sich drastisch und unwiderruflich verändert. Alles ist gehüllt in ein unterkühltes, chromglänzendes Gewand, die elektronischen Elemente, die auf dem Vorgänger noch aus purer Lust am Experiment eingesetzt und nicht wirklich homogen in den Bandsound integriert wurden, sind hier tragender Bestandteil des Gesamtsounds. Die Musiker hinter Wire sind nun nicht mehr die Dilettanten von vor zwei bis drei Jahren, die aufgrund ihrer (Un-)Fähigkeiten Spielverbot in einigen Londoner Clubs bekamen, sondern ambitionierte, durchaus etwas berechnende Könner, die nichts dem Zufall überlassen.

Das Album zeigt ein dem Vorgänger nicht unähnliches Facettenreichtum: es gibt da die intelligenten Popsongs, die so klingen wie eine Post Punk-Version der Beatles mit einem mechanischen Herz. Es gibt da die eher arttypischen Punk Rock-Stücke, die jedoch diesmal auf den Punkt gebracht wurden und von Neurosen und Wahnsinn durchzogen sind. Es gibt für die Zeit und in dem Kontext wahnwitzige und sperrige Klangcollagen, die aber nicht bloß den Selbstzweck eines Experiments erfüllen. Und es gibt Stücke, die es sich zwischen diesen Stühlen bequem machen. In seiner Stilvielfalt hat „154“ „Chairs Missing“ trotzdem vor allem eines voraus: Homogenität. Das Album wird bestimmt von einer kalten, dem Cover entsprechend abstrakten, unwirtlichen und irgendwie entseelten Atmosphäre und der damit einhergehenden Melancholie. An der aufkeimenden Gothic-Bewegung sind Songs wie der bereits erwähnte Opener „I Should Have Known Better“, „A Touching Display“ sowie das sonderbare, hypnotische „A Mutual Friend“ mit seinen merkwürdig-schönen Bläsern und seinem benommenen Gesang gewiss nicht ganz spurlos vorbeigegangen. Das Unmittelbare und Ungeschliffene, die Ausbrüche der ersten beiden Alben sind hier in der Form natürlich nicht mehr vorzufinden, würden andererseits aber auch nicht in das Bild dieser scheinbar perfekt durchkonstruierten Welt hineinpassen. Herzstück des Albums ist das knapp siebenminütige „A Touching Display“; eine vertonte Anti-Utopie, eine apokalyptische, futuristische Vision von „Punk Floyd“.

Die beiden Vorgängerwerke mögen einen etwas lauteren und bis heute präsenteren Nachhall gehabt haben, es mögen andere die ersten beiden Alben aufgrund ihrer Rohheit und größeren Greifbarkeit bevorzugen – für mich bleibt „154“ der Maßstab, an dem ich die Band immer messen werde und der künstlerische Höhepunkt von Wire. „154“ ist sperrig und elegant, kunstvoll, visionär und zeitlos. Es ist eines der vollkommensten, innovativsten und besten Werke einer Bewegung, die zur Zeit der Veröffentlichung des Albums gerade erst richtig ins Rollen kam.

--

trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]wieviel zeug du hörst…

das is ja fast schon widerlich ^^--

http://soundcloud.com/out-of-sight-official http://www.youtube.com/watch?v=AXmfai55JUo&feature=youtu.be http://www.facebook.com/outofsightofficial Neues Album "Recovery" März 2014

AnonymInaktivRegistriert seit: 01.01.1970

Beiträge: 0

*huld* an Bauhaus!

--

Ich würde hier durchaus recht gerne meine Top 20 vorstellen, falls Interesse besteht. Ich mein ich hab in diesem Thread schon ein paar Alben vorgestellt und das hat kein Schwein intressiert. Also falls Interesse besteht mach ich es, aber falls es nur wieder ignoriert wird…. naja ich hab besseres mit meiner Zeit anzufangen.

-

Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.