Home › Foren › Maximum Metal › Plattenladen › Top 50 Alben

-

AutorBeiträge

-

15. Tool – Ænima

Seltsame Soundeffekte, man weiß nicht wirklich, woran man hier ist. Mit dem Einsetzten des Riffs von „Stinkfist“ fällt die Tür hinter dem eigenen Rücken zu. Tool knipsen der Realität für ungefähr 80 Minuten das Licht aus, die Farbe, die „Ænima“ am besten charakterisiert, ist tatsächlich Schwarz. Die brillante, glasklare und doch druckvolle, warme und doch fremdartige Produktion von David Bottrill (Peter Gabriel, King Crimson) kapselt den Hörer geradezu ein zwischen den Klängen. Im ersten Moment kommt man sich regelrecht blind vor in dieser Schwärze, doch die Musik, sie klingt nicht vertraut, aber geradezu greifbar. Maynard James Keenan geleitet durch die Finsternis; bis heute einer der charismatischsten, facettenreichsten und ausdrucksstärksten Sänger, die ich kenne! Die Gitarrensalven von Adam Jones sind so filigran und virtuos wie direkt, ebenso das teilweise sehr hypnotische Drumming von Danny Carey. Besonders hervorhebenswert ist das Bassspiel von Justin Chancellor und vor allem sein Klang: stählern, es vibriert geradezu in der Magengrube. Auch nach längerem Überlegen fällt mir keine Band ein, bei der der Bass so großartig klingt und vor allem so gezielt und effektiv eingesetzt wird (Ich verstehe normalerweise weder etwas von Spieltechnik, noch lege ich darauf sonderlich Wert, dass ich mich in dieser Besprechung also diesem Aspekt so relativ ausführlich widme, muss schon was heißen.). Die schier unmenschliche Präzision und Instrumentbeherrschung, die omnipräsente Spannung geht weit über das herkömmliche Verständnis von Prog, ja, über das herkömmliche Genreverständnis allgemein hinaus. Mit einer niederreißenden Kraft und einer sofort in den Bann ziehenden Dynamik.

Die Musik von Tool ist ein hochkomplexes System ineinander greifender Zahnräder, das jedoch nie so etwas wie Willkür, Vertracktheit um ihrer selbst Willen ausstrahlt. Der Fluss der Songs verbündet sich in seiner Natürlichkeit mit der Blutzirkulation. Bei Tool rückt der rein musikalische Aspekt nie wirklich in den Hintergrund, ist jedoch gewissermaßen „nur“ Mittel zum Zweck, eine Leinwand, bestens abgestimmt auf die Projektionen, lyrisch wie visuell, mittels derer Tool mit der Wahrnehmung des Hörers spielen. Gerade dem visuellen Aspekt wird bei Tool viel Bedeutung beigemessen, nicht nur bei den grandiosen Videos, auch in der Covergestaltung. „Ænima“ ist eine Erfahrung, die weit über das bloße Musikhören hinausgeht, das Album zerrt einen in einen Moloch aus gegen die Menschheit und gegen sich selbst gerichtetem Hass, in die tiefsten Abgründe menschlicher Existenz. „H.“ bohrt sich regelrecht leise und verhalten in die Gehirnwindungen, um mittendrin mit einem gewaltigen Urschrei zu explodieren; I don‘t mind… Eine grotesk fröhliche Drehorgelmelodie leitet das tragische „jimmy“ ein und wird dann in zu ihrem Gegenteil verkehrter Form mit einer gänzlich anderen Wirkung zu seinem Mittelpunkt. Das Crescendo von „Pushit“ ist von einer schmerzlichen, gnadenlosen Intensität, als bohren sich Hunderte von Klingen ins eigene Fleisch. Remember I will always love you, as I claw your fucking throat away. „Hooker With A Penis“ ist ein ungeahnt primitiver und zynischer Ausdruck von Verachtung.

Doch „Ænima“ ist kein ausdrücklich negatives Statement, selten bis nie tut man dem Hörer den Gefallen einer Eindeutigkeit. „Eulogy“ und vor allem „Forty-Six & 2“ lösen sich elegant von den Ketten menschlichen Denkens und nehmen gewisserweise die spirituell inspirierte Herangehensweise von „Lateralus“ vorweg. Der quasi-Titelsong „Ænema“, Keenans zynisch-ironische Abrechnung mit L.A., stellt auf dem Album einen der lichtesten Momente dar. Mom please flush it all away. Ironischerweise führen einem gerade die surreal und verstörend anmutenden Zwischenspiele wieder die Existenz von so etwas wie einer Realität vor Augen und man glaubt, wieder den Boden unter den Füßen zu spüren. Das wahre Herzstück des Albums, sozusagen eine eigene Welt in einer eigenen Welt, ist für mich jedoch „Third Eye“.

Die vierminütige Soundcollage „(-) Ions“ trennt das Stück symbolisch vom Albumgeschehen. Herzschläge, Leben. See I think, drugs have some done good things for us. I really do. And if you don’t believe drugs have done good things for us, do me a favor, go home tonight, take all your albums, all your tapes, and all your CDs, and burn them…Langsam tastet es sich zwischen Rauschen und Sprachsamples von Bill Hicks zu seiner Struktur voran, die Drums setzen ein, werden lauter und dominanter. Here’s Tom with the weather.- Alle vier (ja, vier, Maynard inbegriffen…der Gesang agiert hier meist eher als zusätzliches Instrument denn als greifbares menschliches Ego) Instrumente verschmelzen zu einem unheimlich dichten, pulsierenden Ganzen, verbünden sich zu einem Fiebertraum. Effektgeladene Gitarren ziehen den Hörer durch psychedelische Untiefen. Boden, Decke, Wände? Für diesen Moment nicht einmal in der Erinnerung existent. Obsolet. Endlich etwas Halt, glaubt man, endlich die so sanft, warm und vertraut klingende Stimme von Maynard. „So good to see you. I’ve missed you so much. So glad it’s over. I’ve missed you so much“ Das Stück baut sich immer mehr zu einem wahren Monster auf, strömt in alle Richtungen, seine Größe nicht mehr überblickbar. Die schier gewaltige Energie ist nicht mehr kontrollierbar, die entfesselte Kraft reißt alles, inklusive des gnadenlos überforderten Hörers, mit sich nieder. Zum Schluss wird nochmals auf das bereits am Boden liegende Opfer eingeschlagen: Prying open my third eye.

„Ænima“ bietet bedeutend mehr, als auf dem Album-Debüt „Undertow“ versprochen und bereits vorweggenommen wurde. Es bildet eine eigene, in sich geschlossene, in dieser Form unkopierbare Klangwelt, der man entweder verständnislos und unbeeindruckt („Was, Tool, diese Instrumentalonanie hören doch nur Visions-Leser, um sich cool vorzukommen.“ Jaja. Hört Dream Theater, ihr Luschen. Hihihi.) oder als glühender Verehrer (like me) begegnet. Eines der wegweisendsten, bis heute beeindruckendsten und besten Alben der 90er.

(Natürlich bin ich mit dem Review nicht zufrieden.)

--

trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]Highlights von metal-hammer.de'[A.F.P.;1636843′]Jetzt gibst du aber an..

Ühä?

Ich bin mit meinem Geschreibsel tatsächlich nicht so ganz zufrieden – zumindest gemessen am Potential, das die Musik eigentlich hat. Aber das liegt bei Tool auch irgendwie in der Natur der Sache, dass irgendwie keine Liebeserklärung wirklich den Kern der Sache streift, dass die Band und die Musik irgendwie nicht zu greifen/zu erfassen ist. Blasülz – Groupiemodus aus.

--

trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]palez15. Tool – Ænima

Die wollte ich schonmal kaufen, gab aber keine mit dem tollen Wackelcover…

--

Support the dying cult of underground metal! Stay black and brutal forever! If it was not for my parents I would have tried to kill myself before Instead i listend to Slayer and dreamt on A world without war is like a city without whoresEines der besten Alben die es gibt. Die Atmosphäre die das Album gerade gegen Ende ausstrahlt erinnert mich sehr an Lynchs Filmdebüt „Eraserhead“. Unglaublich krass.

Ilo Die Atmosphäre die das Album gerade gegen Ende ausstrahlt erinnert mich sehr an Lynchs Filmdebüt „Eraserhead“. Unglaublich krass.

Find ich jetzt irgendwie nicht. Dennoch tolle Scheibe 😉

Einfach nur so unglaublich gut.

Zusammen mit Lateralus hat diese Band damals einfach meine Hörgwohnheiten komplett auf den Kopf gestellt.

Palez hat eingentlich alles recht gut getroffen (man kann das Ding einfach schlecht beschreiben, das Album MUSS man gehört haben).Bis heute lief die Platte unzählige male. Doch auch heute reisst mich z.B. Third Eye so unglaublich mit.

Ich fand Tool schon immer eher langweilig, da ich nie so wirklich Zugang zu den Alben gefunden habe, auch wenn mir einzelne Songs wie z.B. Schism durchaus zusagen.

--

The birch tree... in winter Last.FMMolochFind ich jetzt irgendwie nicht. Dennoch tolle Scheibe 😉

Echt nicht? Ich find diese surreale und pechschwarze Atmosphäre, einfach dieses Feeling so ähnlich. Und allein die Tool-Musikvideos lassen mich immer daran denken dass die Band hier ihre Hauptinspiration her haben könnte…

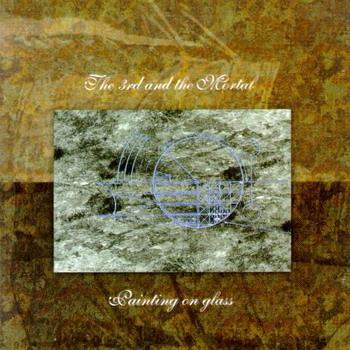

14. The 3rd and the Mortal – Painting on Glass

Aus einem dunklen, näher kommenden Rauschen schallen immer wieder Trombonen, bis sich rituell anmutendes Drumming hinzugesellt. Die musikalische Umgebung ist voll von erstickendem Rauch und bis auf die beschwörende Stimme von Ann-Mari Edvardsen und gelegentlich aufflackernde Blasinstrumente absolut finster. Der sich bereits mit dem ersten Song öffnende Höllenschlund von „Magma“ ist als Mischung aus Dead Can Dance, Angelo Badalamentis „Night Life in Twin Peaks“, den düstersten Momenten von Pink Floyd und rituellem Dark Ambient einigermaßen gut umrissen und doch nicht annähernd erfasst. Ein musikalischer Fiebertraum. Nahtlos geht das Stück in das folgende „Commemoration“ über, welches nach Trombonenintro eine zwar unerwartete, aber trotzdem gut in den Gesamtkontext passende Wendung nimmt. In völliger Selbstverständlichkeit brechen gleich drei Gitarren durch die Stille. Aus der trägen, zäh fließenden Lava entwachsen die schönsten, traurigsten, faszinierendsten Melodien, um gleich wieder verworfen und durch neue entsetzt zu werden. Ann-Mari Edvardsen beeindruckt durch gesangliches Variantenreichtum, das Stück fließt durch zahlreiche elegante Wendungen. „Persistent and Fleeting“ wird eingeleitet von den ganzen Song dominierenden Schamanengesängen, bald wird die aufgebaute bedrohliche Stimmung von Gitarrenwänden eingerissen. Der Song windet sich, er pulsiert, er bricht aus und legt sich im ständigen Beibehalten seiner Energie und Dynamik wieder auf die Lauer. Erneut ziehen Dead Can Dance am inneren Auge vorbei, erneut wird der Vergleich sofort wieder verworfen. Und doch sind Parallelen zu DCD auf „Painting on Glass“ omnipräsent, manchmal in direkten Anleihen, meistens durch die Gemeinsamkeit der weltmusikalischen Offenheit beider Bands.

Dass sich dazwischen die stille, minimale Ballade „Crystal Orchids“ befindet, die durch Verfremdung so klingt, als ob sie in einem Schrank sitzend eingesungen wurde, und in der musikalischen Kulisse absolut nicht fehl am Platze erscheint, wirkt paradox. Diese gewisse Paradoxie durchzieht das ganze Album, sein Fluss und seine Entwicklung sind stets unberechenbar, auch nach zahlreichen Hördurchgängen noch überraschend und irgendwie höchst lebendig. Es ist erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit The 3rd and the Mortal erst minutenlange Ewigkeit, ausgefüllt von einem Hauch von Nichts, zelebrieren und dann den Hörer aus allen Wolken fallen lassen. Besonders eindrucksvoll ist dieser Konstrast bei „Dreamscapes“; beginnend mit ungewöhnlich hart einbrechenden Gitarrenwänden geht es über in zarte, ätherische Ambient-/New Age-Flächen, die folgenden Doom-Riffs werden abrupt unterbrochen vom Einsturz des Szenarios. Die Band konzentriert sich im weiteren Verlauf auf das Beibehalten einer bedrohlichen Atmosphäre, die folgenden Stücke sind oft nur ineinander greifende Fragmente, Stimmungen, Flächen von unüberblickbarer Weite. Einer der wenigen Songs, die auch losgelöst von diesem Kontext funktionieren, ist „Veiled Exposure“: eine idyllische Ruheinsel inmitten von Brodeln und Eruptionen. In den letzten Stücken klingt „Painting on Glass“ erneut wenig greifbar und collagenhaft, die in „Vavonia Part II“ deutlich werdenden Doom Metal-Wurzeln werden von Dunkelheit und Leere begraben.

Schon zu ihrer Anfangszeit waren The 3rd and the Mortal musikalische Querdenker. Sie spielten eine Art zarten, fragilen Gothic Metal mit deutlicherem Bezug zu Folk und Prog Rock als zu Death Doom und ganz ohne männlichen Growler, bevor dieser Sound über einen kleinen Liebhaberkreis hinaus salonfähig werden konnte. Sie trennten sich von ihrer Frontelfe Kari Rueslåtten und übergaben den Posten am Mikro der gesanglich wesentlich variableren Ann-Mari Edvardsen. 1996 wurden sie mit „Painting on Glass“ radikal experimentell, ein Jahr nach dem Erfolg von The Gatherings „Mandylion“. Mit den Folgealben wandten sie sich vom Metal in einer beispiellosen Konsequenz ab, bevor The Gathering und Paradise Lost in eine ähnliche Richtung tendierten, dies jedoch bei weitem nicht so drastisch. Ein typischer Fall von „seiner Zeit voraus“: die eh nicht sonderlich große frühe Anhängerschaft verabschiedete sich mit „Painting on Glass“, spätestens aber mit „In This Room“, im Gegensatz zu beispielsweise The Gathering oder Anathema konnte sich die Band jedoch vergleichsweise wenig neue Hörerschichten erschließen. Kommerziell/karrieretechnisch also mal grandios alles falsch gemacht. Und künstlerisch? Zumindest noch auf dem besprochenen Album so ziemlich alles richtig. „Painting on Glass“ wirkt gleichermaßen explosiv und unberechenbar wie fließend, ist so verstörend wie idyllisch-schön. Eines der für mich faszinierendsten, mutigsten und besten Metal(?)-Alben der 90er.

http://www.myspace.com/the3rdandthemortal

Morgen kommt übrigens wieder so ein Everybody’s Darling-Kandidat…

--

trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]13. Converge – Jane Doe

I want out

Out of the burdening nightsweats

Out of the rising seas of blood

Lost in you like saturday nights

Searching the streets with bedroom eyes

Just dying to be saved

Run on girl, run onJeder Musiknerd wird dieses ganz spezielle Gefühl kennen. Das Gefühl, welches ein musikalischer Orkan beim ersten Mal hören hinterlässt, wenn vielleicht ein einziger Song die eigenen musikalischen Ideale nicht nur infrage stellt, sondern sie schlichtweg pulverisiert und man sich um ein neues musikalisches Weltbild kümmern muss. Der Grund, weshalb man überhaupt zum Musiknerd geworden ist. Das vielleicht einschneidendste Erlebnis dieser Art war für mich meine erste Begegnung mit Converge.

In irgendeinem Forum wurde diese Band also mit großen Worten umworben, ich hörte rein aus Interesse mal rein und war regelrecht fassungslos. Es lief „The Broken Vow“ und mir kam es vor, als stünde ich unter einem Glassplitterhagel. Der erste Schock ob dieser schieren Gewalt war kaum überwunden, da drängte sich Klargesang in die Szenerie; eine unheimliche emotionale Wucht. Ein infernales Chaos mit kaum greifbarer Struktur, das ich jedoch nicht bloß als solches wahrnahm; nein, „The Broken Vow“ war viel mehr, war der Beginn einer großen Liebe. Die Faszinationskraft dieser Musik war nach dem ersten Durchgang von „Jane Doe“ enorm und hat auch nach Jahren nicht abgenommen. Converge spielen eine Art modernen, chaotischen Noisecore und klingen doch anders als das, was man sich darunter vorstellt. Die Musik ist für sich genommen absolut erstklassig, doch sollte und darf man „Jane Doe“ nicht mit einer solch pragmatischen Herangehensweise begegnen. Die Drums überrennen sich selber, die Gitarrenfraktion spielt entstellte und vernarbte Riffs, Jacob Bannon kreischt seine poetischen Texte in einer Panik und Hysterie heraus, als stünde er in Flammen. Die großartige Produktion passt sich an: der Klang ist roh, lärmbetont, aber durchaus transparent. Die ersten drei Songs sind vertonte Zerstörung, ein erfrischender Blutregen, ein mit weit aufgerissenen Augen beobachteter und miterlebter Weltuntergang. Auch die musikalische Dampfwalze „Hell to Pay“ und das relativ punkig-straighte „Homewrecker“ atmen diese manische Energie. Es klingt nicht so, als hätten die Musiker noch unter Kontrolle, was sie hier entfesselt haben.

Doch damit wäre die Atmosphäre von „Jane Doe“ keinesfalls zureichend umrissen. Nicht aus dieser Offensivität schöpfen Converge ihre Faszinationskraft, sondern aus einer omnipräsenten, beinahe unerträglichen Ambivalenz. Die Stücke zersplittern und explodieren um ein Gerüst herum, das jeden Moment zusammenstürzen könnte, es manchmal auch tatsächlich tut; gerade in solchen Momenten, die auch in den ersten drei Stücken aufflackern, klingen Converge am erbarmungslosesten, wenn in „Heaven in Her Arms“ zum Beispiel subtil melancholische Melodien angedeutet werden. Wenn man die Fremde auf dem Cover ebenso erschöpft wie man selbst und zugleich vollstreckergleich sich vor einem aufbäumen und doch auch zersplittern sieht, wenn man ihren von oben herabschauenden Augen nicht standhält. Wenn sich nebst der vordergründigen Angriffslust auch Verwundbarkeit offenbart. Wenn man von der sich vor den eigenen Augen abspielenden Apokalypse weggezerrt und vor den persönlichen Untergang geworfen wird. Wenn der Phoenix in Flight mit schmerzenden gebrochenen Flügeln taumelt und danach in Flammen aufgeht; wenn eben genannte, nicht einmal einminütige Eruption in ihrer Hysterie nicht den Boden unter den Füßen zu fassen bekommt. Und wenn sich im Scherbenhagel manchmal das Licht spiegelt, wenn der Sound von Converge plötzlich eine ausgefranste, gebeutelte, doch in ihren feinen, fragilen Grundzügen erkennbare Art von Anmut und Schönheit entwickelt. So geschehen vor allem im epochalen Titelstück. Nervenzerrende Schallwellen von Feedback hallen durch den Raum, irgendwo entfernt im Hintergrund: flehender Klargesang. Der Song stürzt, atmet schwer, sammelt seine Kräfte, bäumt sich wieder auf und setzt final zum großen Crescendo an. Das gesamte Gerüst stürzt ein, dieses Ende ist nun absolut. In den letzten Atemzügen dieser Welt greift ein blutiger Arm noch ein letztes Mal in die Leere, bevor der in sich zusammensinkende Berg aus Trümmern und Gliedmaßen, den Schreien Gepeinigter auch ihn unter sich begräbt. Ein finales verzweifeltes „Wieso?!“ schallt noch über die Szenerie und bleibt unbeantwortet. Auch nach Jahren durchfährt mich „Jane Doe“ immer noch regelrecht. Converge klingen hier epischer und schöner, als es handelsübliche Brusthaartoupet-Metaller, Post Rock-Posterboys und Projekt-Darkwave-Waldelfen jemals könnten.

„Jane Doe“ ist keinesfalls ein Album für jede Lebenslage, in gewissen Momenten aber das einzige in meinem Universum. In Momenten, wenn es im eigenen Kopf grässlich eng und überfüllt und gleichzeitig erdrückend leer und einsam ist, wenn man sich vor Schmerz selbst nicht mehr fühlt, in Momenten, in denen man gegen die näherrückenden Wände des eigenen Bewusstseins hämmert, diese scheinbar durchbricht, die Augen öffnet und sich erschöpft, atemlos und mit blutigen Fäusten vorfindet, ist „Jane Doe“ das perfekte Ventil, die tongewordene Katharsis (es gibt für mich nur eine Band, die auf einem ähnlich hohen Intensitätslevel agiert und atmosphärisch, nicht jedoch musikalisch in eine ähnliche Kerbe schlägt, dazu später mehr). So sehr die Musik von Converge bei vielen zunächst auch bloße Hilflosigkeit provozieren mag, so sehr man im falschen Moment auch denkt, einer mit Grafitti beschmierten Wand gegenüberzustehen und auf dieser keinen Spruch und kein Bild mehr erkennen zu können, so sehr offenbaren sich im richtigen Moment die Geschichten und Hintergründe (kennt man hier das ARTE Tracks-Interview?). Die metaphorische Wand von Converge hat mehr zu sagen, als ich jemals über sie sagen können werde.

--

trying to leave [COLOR=#808080]a mark more permanent than myself[/COLOR]Klar kennt man das. Das ARTE Tracks-Interview hatt ich doch auch im Review hier im Thread zur Platte! 😉

Zur Platte sag ich mal nichts. Frag mich nur warum die (genau wie Tool, Alice In Chains oder The 3rd and the Mortal) schon so früh kommt!

Weil die ersten Plätze bestimmt nur aus Drone bestehen 🙂

Im Ernst, gute Frage eigentlich. Was kann da noch kommen ^^

The Angelic Process und The God Machine halt auf den ersten Plätzen, aber sonst…?

toll geschrieben, palez. Hab jetzt schon oft genug was über die Platte gelesen und habe dann immer wieder aus Neugier reingehört. Leider fühlte ich nichtsdergleichen… Es geht zwar jedesmal eine gewisse Faszination von der Musik aus und es gibt bestimmt viel zu entdecken, aber was alle an den Vocals so toll finden, versteh ich beim besten Willen nicht. Die sind so abwechslungsreich wie auf nem Endstille-Album *gg*

-

Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.